本稿では半導体と真空管のアンプ特性比較を交えながら、【真空管アンプが再生音に及ぼす影響】についてまとめたいと思います。この記事は長大になる上に、あまり心臓によろしくないお話が続くかもしれません。真空管アンプファンの方は早期離脱をお勧めしておきます。(真空管を否定するのではなく、純然とした物理特性比較のお話です)

真空管アンプは数多くの熱烈なファンによって支えられています。一度真空管アンプを使うと半導体など使う気がしないというファンも多く見られます。その魅力は(一概には言えませんが)数多くの賞賛によって表現されています。柔らかい音色(逆に固い)、艶やか、繊細、ふっくら、力強い、生々しい・・・ 半導体よりもその「違い」がはっきりしていると云います。

ひとつ言えることは、真空管アンプは決してストレートワイヤーウィズゲインではないということ。つまり無色透明ではない。どちらかといえば再生音に変質や加飾を加える方向性を持っています。もちろん半導体アンプにもカラレーションはありますが、半導体に比べて「これが原因」とはっきり特定できる物理的な要因が数多く存在する。本稿ではそのあたりを… 官能領域ではない物理現象を中心にまとめていきます。

① DFその1: 系の低域特性を変化させる

オーディオアンプの出力段には、出力抵抗の高低を示す、「ダンピングファクター(DF)」という数値があります。なぜ「ダンピング」という名称が付いているのか?制動係数、つまり系(システム全体)としてのQtcに影響を及ぼすからです。

ダンピングファクターは出力抵抗=出力インピーダンスに反比例し、それの高/低で算定することが可能です。ダンピングファクターが低いアンプとは、異常に細いケーブルを何十メートルも伸ばしたのと等価になります。つまり、半導体アンプもスピーカー出力端子に純抵抗を装着すると、ダンピングファクターは低くすることが出来ます。

一般に、半導体アンプの出力抵抗はラウドスピーカー側から見て無視できるほど低く、高いダンピングファクターを有しています。だいたいどれも100以上でしょう。8Ωのラウドスピーカーに対しては0.08Ω未満ということ。一方で、真空管アンプのダンピングファクターは一般に低めです。シンプルな三極管シングルのアンプなどでは「2」とか「3」などの値を取ります。弩級パラプッシュやNFBに工夫されたアンプでもない限り、真空管アンプはDF10を切っているとみても良いでしょう。

DFが低目である真空管こそ本当は公式スペックに書いてほしいものですが、残念ながら製品スペックとしてDF表記していない商品が多いのです。これは低すぎて恥ずかしくて書けないからなのか?ネガティブな意味にとられがちだからからあえて記載しないのか?さすがに上杉先生あたりになるとカタログにきちんとDFを掲載されていました。そこには、「8」とか「3」などの数値が(おそらく偽りなく)並んでいます。

真空管アンプのダンピングファクターの低さは、どんな違いとして現れるのでしょう?

さきほどシステムのQに影響を及ぼすと書きました。すごく分かりやすく言ってしまうと、DFが低いとラウドスピーカーシステムの周波数特性が変わります。正確にいうと見かけ上変わったかのように見えてしまいます。つまり、スピーカー単体の特性は変わっていないのだが、トータルの系では周波数特性が変化してしまうのです。そんなバカなと思われるかもしれませんが本当です。実例をみながら細かく見てゆきましょう。

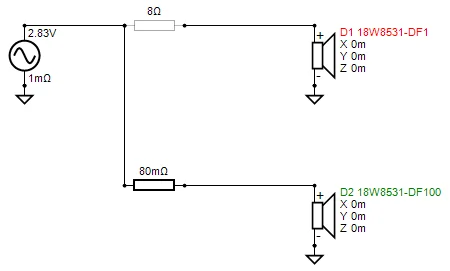

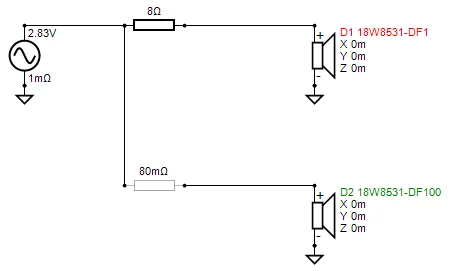

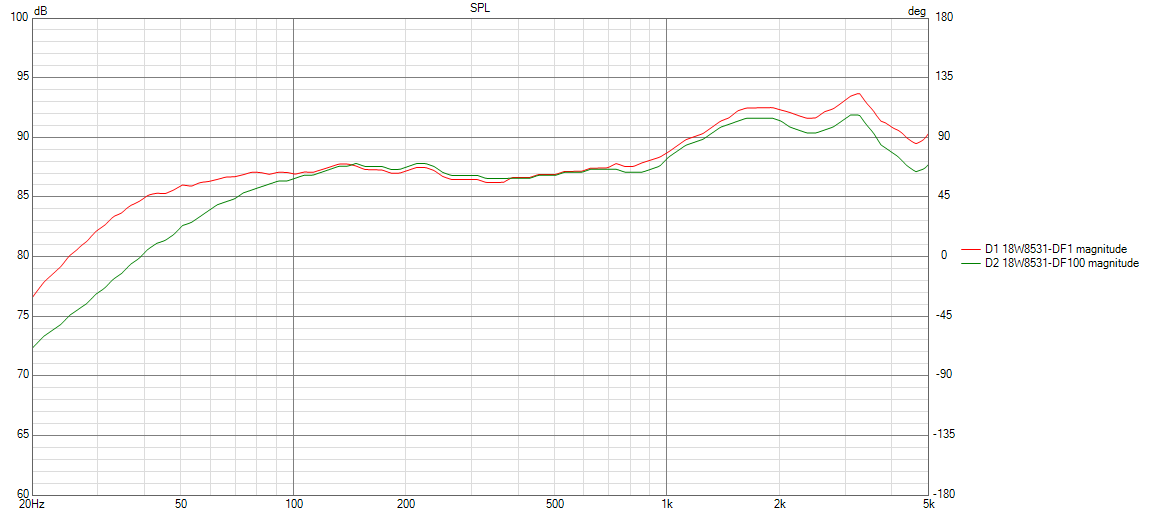

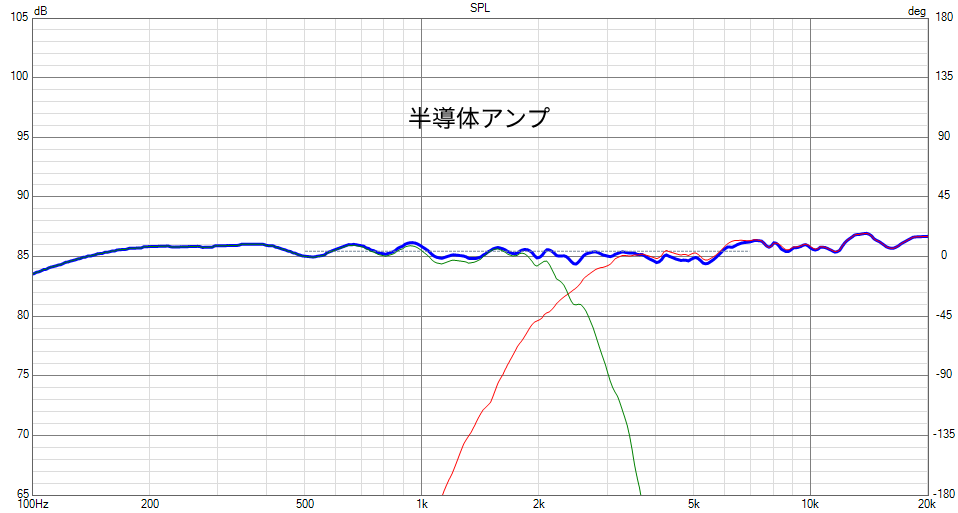

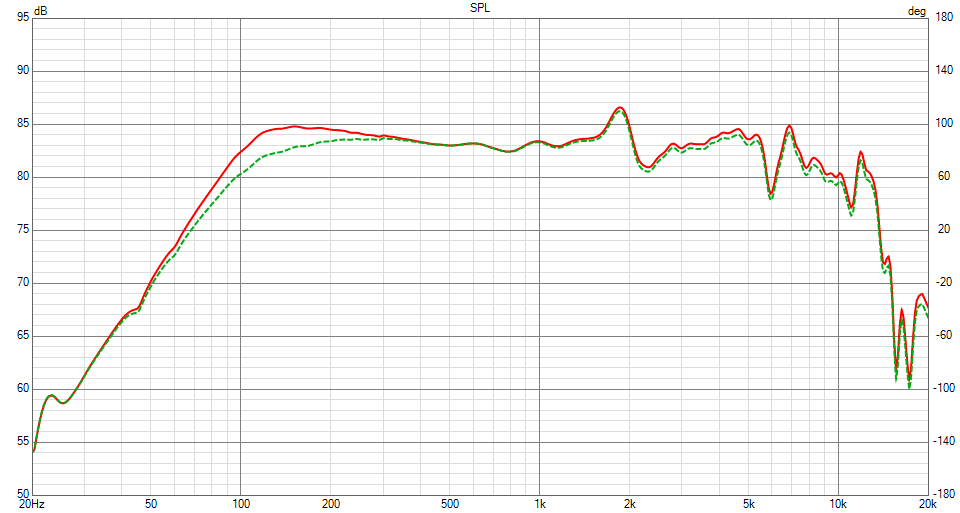

ハイエンドスピーカーにも採用例の多い、Scanspeak 15W8531(私も持ってました)という有名なドライバーを例にとって見ていきましょう。上図は、そのドライバを測定用の大型基準密閉箱に収めた時の実測特性です。ダンピングファクターが十分に高い、DF=100の半導体アンプで駆動すると上図のような特性になります。

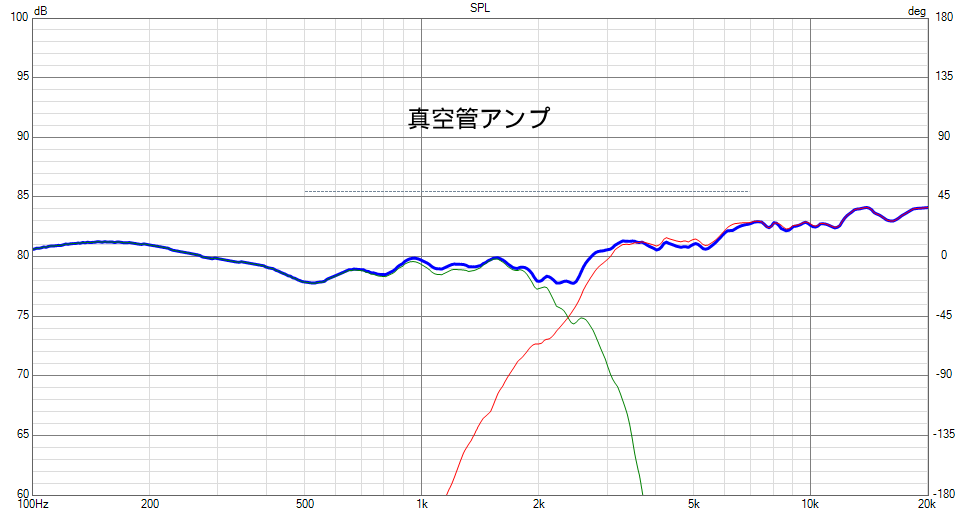

一方、真空管アンプでまったく同じものをドライブするとどうなるのでしょう?

アンプの出力抵抗を8オームとすると、ダンピングファクターは「1」になります。少し極端ですが、その時の特性差をシミュレーションできます。

あれれ? ちょっと待って。

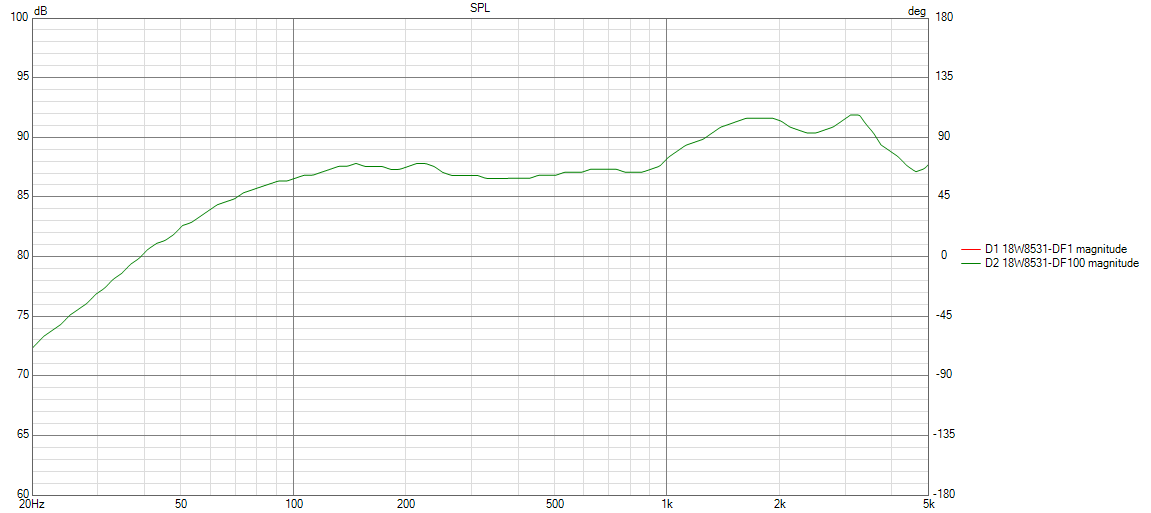

ゲインが落ちたように見えるのは当然としても、なんだかワイドレンジになったように見えません?

見やすいように、ゲイン(音量)を揃えて見てみると・・・

ね、真空管アンプでドライブした方=赤線は、半導体アンプ=緑線に比べて1オクターヴ近く、低域が伸びたように見えます。

また、これはウーファーですから高域へ向けインピーダンス上昇している事と出力抵抗が増えたことが影響して、高域レベルもやや上昇していますね。

ただし、「真空管は常にワイドレンジになるんだ素晴らしいな!」… などと勘違いしないでくださいね。ここでは、真空管アンプでは f特が変わっちゃうんだな? という点に着目しておいてください。

同じように、今度はボックスシミュレーターで差異を見ていきましょう。

上と同じ15W8531を使って今度はバスレフ型で、上記のようなアライメントを設計しました。

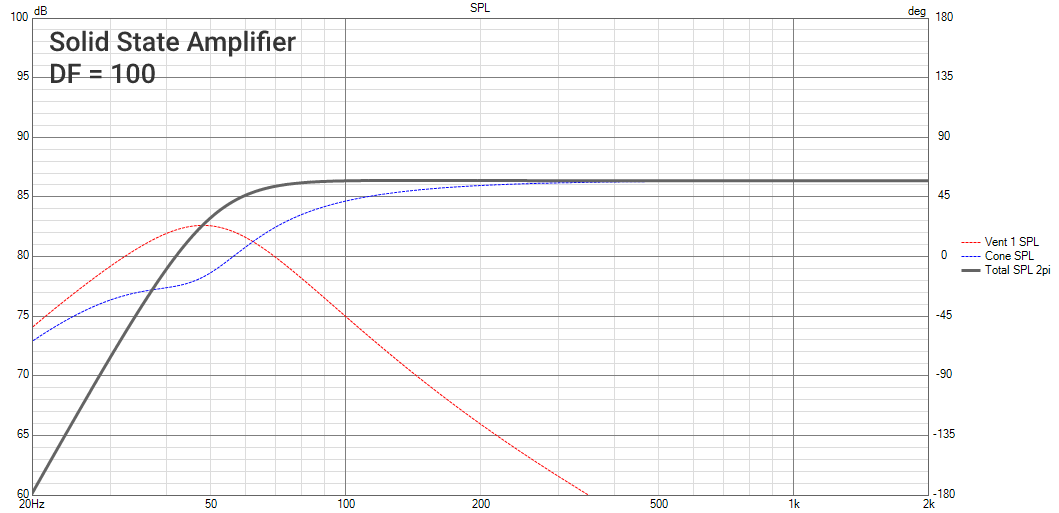

DF=100ぐらいの一般的な半導体アンプで駆動するのであれば、上図の特性になります。

このように、市販スピーカーシステムのほぼ全ては半導体アンプで駆動された結果を想定して系の設計がなされています。アンプは圧倒的に半導体タイプが多く、どうしても総花的な設計にせざるを得ないからです。

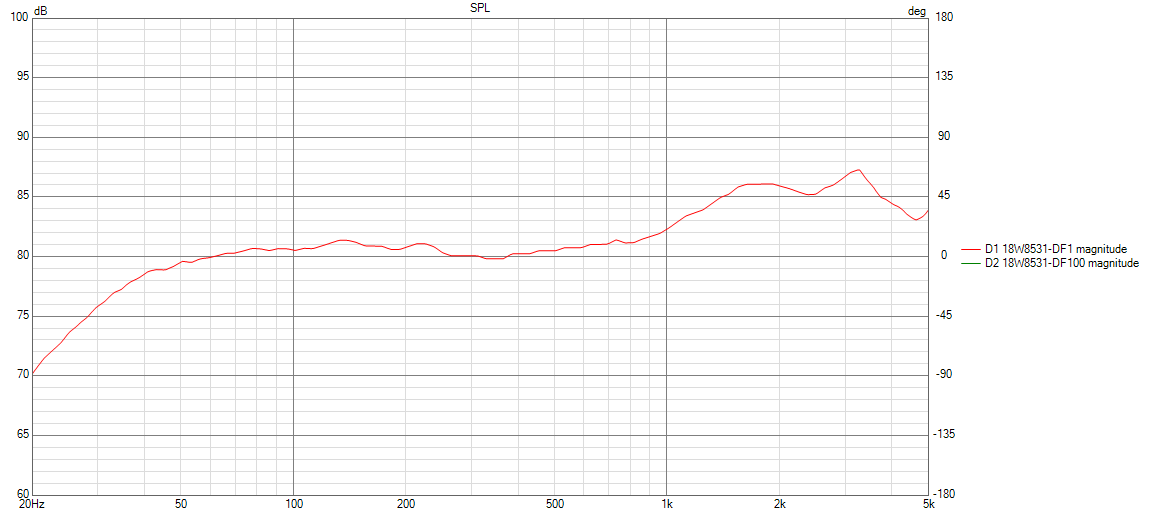

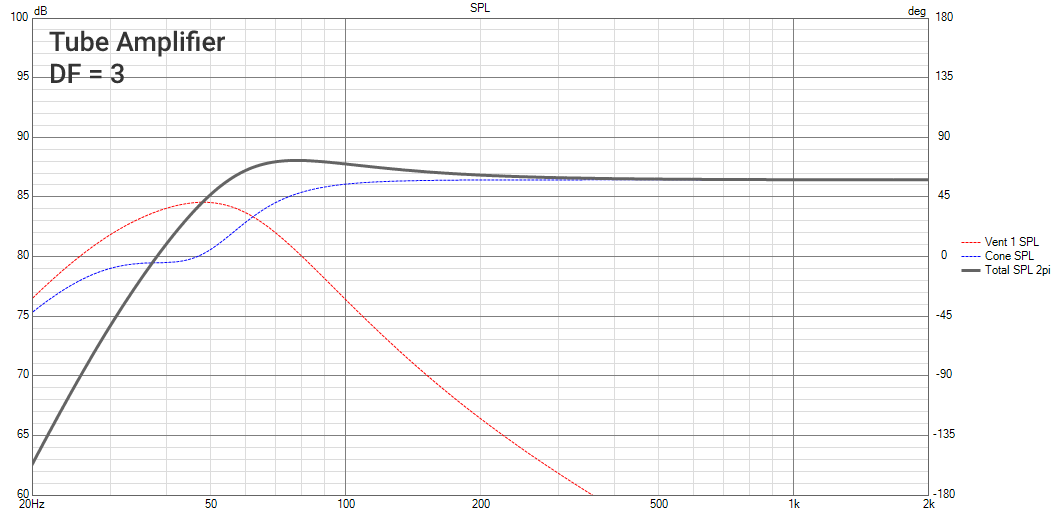

それを、今度はDF=3程度、つまり三極管シングルチューブアンプで駆動した結果を見てみましょう。

ハイ、低域がもっこり、盛り上がりましたよね。

回路、規模によって生じる程度の差こそあれ、真空管アンプでは概ねこの傾向になります。出力インピーダンスが高く=DFが低いからです。

実はこれが、真空管アンプで駆動したときに「音が温かい、柔らかい、生気がある、低域がむしろ力強い・・・」といった感想になりがちな、大きな要因のひとつであったりします。まぁ小さな出力トランスの帯域制限によってむしろ痩せて聴こえるなどの逆転はあるものの、原理的には低域が膨らむ傾向になります。

おさらいです。

ここで強く認識しておくべきは、真空管アンプでドライブされたスピーカーシステムは、デザイナーが本来想定していた低域特性ではなくなる という所です。

これは決して真空管アンプをくさすということではなくて、事実としてこうした特性を取り得るという所を読み切った上でシステム構成すべきだというところです。例えば、使っている市販スピーカーシステムがオーヴァーダンピング気味であり、音が痩せてるなぁもっと低域が欲しいなという欲求が高いとき、真空管アンプはとても良い改善選択肢になるということですね。

また、幸運にもスピーカーを自作する方であって、かつ真空管アンプでドライブすることが予め決まっているのであれば、その真空管アンプのDFを盛り込んだうえでスピーカーを設計すべきです。

具体的に言えば設計次第で、低域を「膨らます」のでなく「低い方へ伸ばす」設計ができる。そのドライバーでは望むべくもない、1オクターブ近く低域を伸ばすことも可能になるんです。箱はやや大きめになってしまいますけどね。いずれにせよ「適切な設計をすれば」の話で、もちろん市販製品にはそんな設計がなされたラウドスピーカーは有りません。半導体アンプ駆動を前提に設計されているんです。

今はVituixCADのような良いツールもありますので、出力インピーダンスを高めにして(つまり真空管アンプを想定して)システム設計をすれば、チューブアンプに最適のスピーカーシステムが出来上がります。

その場合、DFが低いことはネガティブばかりではなく、むしろ低ければ低いほど、ワイドレンジが狙いやすいというメリットになります。

② DFその2:マルチウェイ・クロスオーバーへの影響

ダンピングファクターの低下が低域特性だけでなくスピーカーの特性全体に影響してしまう事がある。というお話をします。

それは、マルチウェイにおけるクロスオーバーネットワークへの悪影響です。クロスオーバーは、アンプの出力抵抗が限りなくゼロである… ということを前提に設計されています。出力抵抗の高低が動作に及ぼす影響を実験で定量的に見ていきましょう。

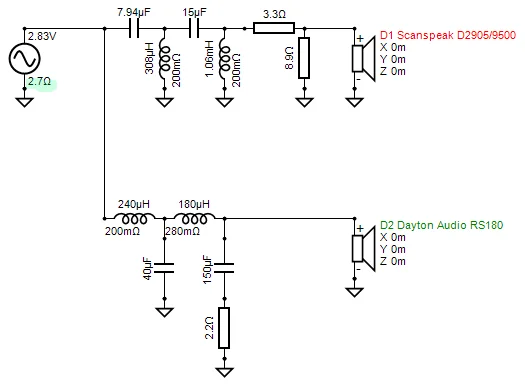

まず、被検体として、次のような2wayスピーカーを模擬・準備しました。

Dayton Audio RS180 + Scanspeak D2905/9500 による2wayです。

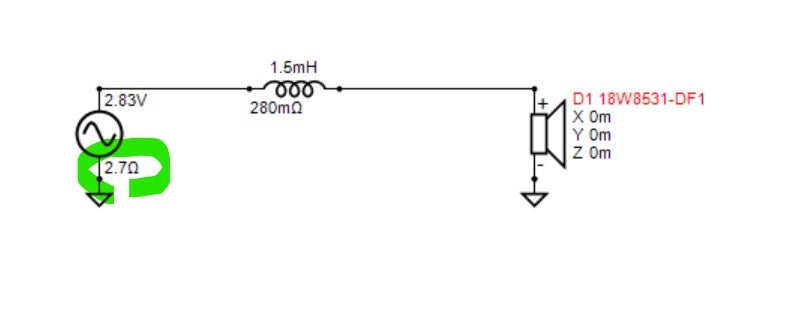

ご覧のとおり、クロスオーバーをオプティマイズしましたのでかなり整えられた特性を持っています。下記が実際のクロスオーバーネットワークなのです。出力抵抗を2.7Ωとして、DF=3の真空管アンプをシミュレートしてみましょう。

理由は簡単で、真空管アンプの出力抵抗の高さの影響により、クロスオーバーが正常に/計算どおりに働かなくなった、ということです。

また、ターゲットカーブに対して音圧が下がってしまったことにも着目してください。このように、DFの低い真空管アンプでは、スピーカーの能率が下がってしまったのと同じ効果があります。これはアンプとしての力率が悪いためです。よぶんな出力抵抗の高さで電力消耗が発生しています。

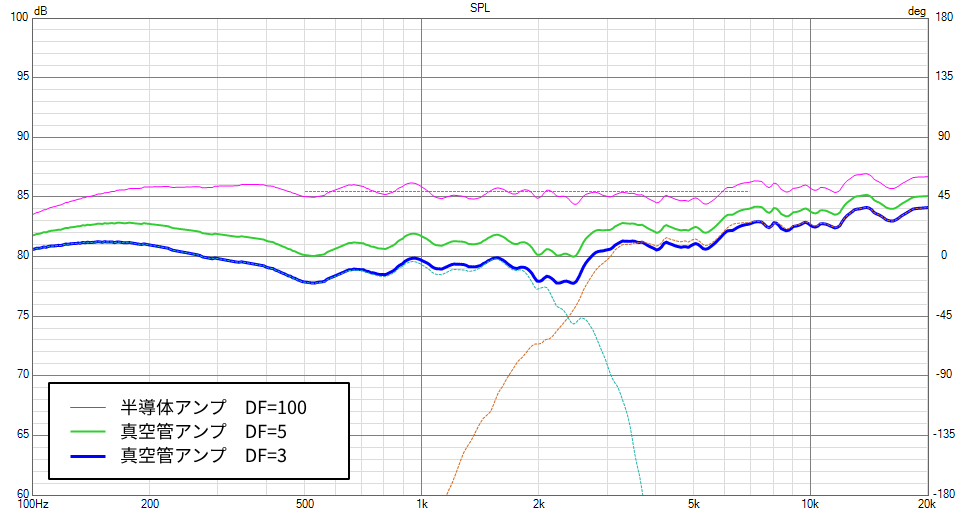

それでは、DFが異なるアンプ3機種を重ねて比較してみましょう。

いかがでしょう。半導体アンプではドフラットでしたが、かなり特性が変わりますね。

真空管アンプでもDFが高い強力な真空管アンプであれば悪影響は少なくなるが、DFが低めのアンプになると、マルチウェイスピーカーの特性全体に影響を及ぼします。

多くの真空管アンプ愛好家の方が、「いやー真空管はやっぱり違う、音がぜんぜん違う」との感想を言われます。そりゃそうですね。これほど周波数特性が変動するとヒトが検知できる大きな有意差になります。(音の善し・悪しとは全然別の話をしています)

まとめます。

特性が整えられている現代ハイエンド系スピーカーは、真空管アンプではなく電源の強力な半導体アンプで駆動した方がよい。

理由はシステムのデザイナー・ビルダーが意図した通りの音で聴くためです。

当然ですが、「いや!私はデザイナーの意図などどうでもよくて、聴感の好ましさ優先だ!」という向きには真空管も良い選択肢になるでしょう。これは趣味ですから。それはもう誰にも止める権利はありません。

ただ、DFの低い真空管アンプは、マルチウェイの周波数特性を大きく歪曲してしまう という事実を覚えておいても損はありません。天然のグラフィックイコライザーのようなものだという見方もできるでしょう。概してドンシャリ傾向になりますからね。

以前も書きましたが、このDFを折込済でクロスオーバー設計する、というアプローチはアリです。

その場合は、まず先に真空管アンプを買い。次に、それに合わせてスピーカー設計する、という流れになりますね。

最後に、フルレンジへの影響も見ておきましょう。

「なんで? フルレンジにはクロスオーバーネットワーク、無いじゃない??」

そうですね、でもダイナミック型ドライバーはヴォイス「コイル」というものを持っているので、必ずLeが存在するのです。このLeでフルレンジの特性は、どう変化するのか?

真空管アンプは見かけ上の能率が下がるのですが、ここでは見やすいように中低域レベルを揃えています。グリーンが半導体アンプ。赤がチューブ。

ウン、大きな有意差なしですね。中高域が0.5dB~1dBほど低下してますが。

上例は4インチのフルレンジですので、たとえば8インチのフルレンジだとLeが上がり、もう少し高域の落ちが激しくなると思われます。なんにせよ、小口径フルレンジであれば悪影響最小と言えそうです。元々の特性が大暴れの大口径フルレンジやヴィンテージスピーカー。はたまた小口径フルレンジなどで真空管アンプは本領を発揮してくれそうです。

上で書いた数々の影響、これらはもちろんプッシュプルや深めのNFBで十分なダンピングファクターが確保できている分には影響最小限にできます。

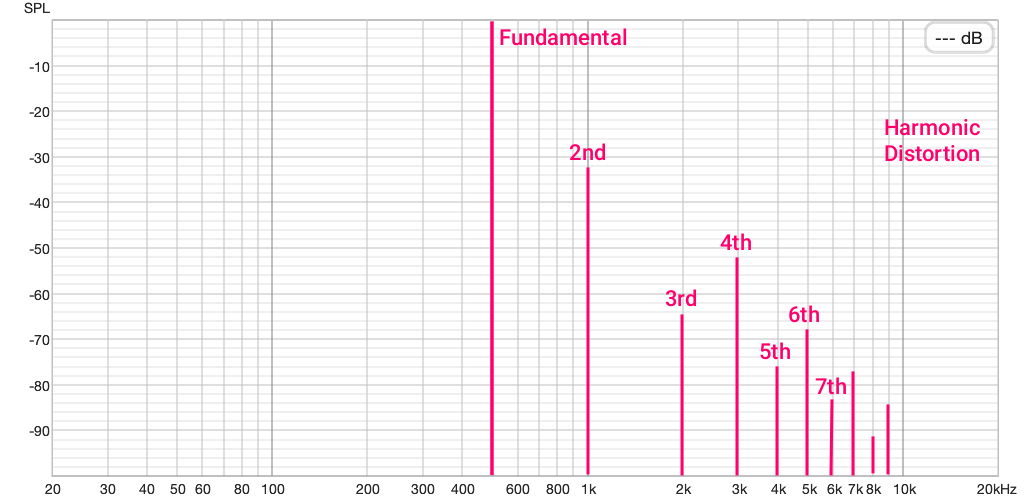

③ 偶数次の高調波歪が生む倍音列

最後に、真空管アンプの音質を形作る決定的な要素として、よく言われるように偶数次高調波歪みが大きくなるという特徴が挙げられます。

真空管アンプはヒト聴覚の歪の検知限界どころか、検知限界の10倍〜100倍という大きな歪みを発生しています。はっきり聞こえるし認知もできるということですね。実はその歪みこそが、真空管アンプの特徴的な音色を形成しています。

さて、KORGという楽器メーカーはよくご存知だと思います。老舗ですね。

私もお恥ずかしながら、つい最近知ったのは、そのKORGが次世代真空管デバイスの開発に成功していたこと。みなさまはご存知でしたか?

その名もNutubeといいます。

KORG Nutube | 蛍光表示管技術を応用した新真空管

https://www.korgnutube.com/

まあ、開発したといっても実際に製造したのは協業した「ノリタケ伊勢電子」という処だと思います。しかし、KORGという協業・投資資源がなければ実現しなかったデバイスと思います。このデバイスを最初に見た時はさすがに驚きました。

ASCII.jp 「真空管はいいことない」―それでも「Nutube」が出た理由 (1/4)

ポイントは、IC並みに小型。超低消費電力。楽器に取り込むには最適のデバイスです。

もともとKORGは製品に従来真空管を応用していたらしいのですが、歩留まりの悪さや製品安定性の悪さから新デバイス開発へ踏み切ったらしいです。

以上は余談です。

実は、ここから先が本題。そのKORGさんが、実にすばらしい記事を上げてくれています。

【真空管とは】

https://www.korgnutube.com/tube

えも言われぬ魅力的な音色を生み出す、偶数次高調波歪の発生メカニズムが懇切丁寧に解説されています。図7あたりから核心に触れている。アンプ好きには必見、未読の方はぜひご一読ください。基音から生まれる2次高調波がリソースとなって、4次高調波が生まれる。4次高調波がリソースとなって・・・

”「偶数次高調波歪み」は基本波とオクターブ関係にあり、聴感的に心地よい響きを与えます。”

魅力的な音の秘密 澄み切った優しい音 真空管アンプ | 集音器の販売・貸出はルーセンテクノ

https://lucentechno.com/column/sound_recorder/2886/

真空管アンプは奇数次高調波が低く(と言っても極低歪というわけでもありませんが)、偶数次高調波がかなり高めに出ます。偶数次高調波歪を簡単に言ってしまうと倍音列です。自然界の音、特に生楽器などは大量の倍音列を発します。この大量の倍音列は、人の感覚に心地よい快感をもたらず効果があります。生まれてから自然と慣れ親しんでいる性質だからかもしれませんね。だから、真空管アンプの音を聴くと(仮にそれが本来なかったもので、付け足しの演色だったとしても)心地よく艶やかに聞こえるというメカニズムです。

もう一度鳴らしてみたい、真空管アンプ

余談ですが、私は過去にサンバレーの安いアンプなら使ったことがあり、また一台くらい真空管アンプが欲しいな…といつも夢想し、中古品漁りをしています。半導体アンプの外側に純抵抗つけたって、チューブアンプと同じ音にはならん!!

私のことですからマルチウェイを鳴らす主線のアンプとはなり得ないのですが、余生の中、シングルのヨレた真空管アンプを使って、P-610やAXIOMをひっそりと鳴らせたら・・それこそ枯淡の境地だと思ったりもするわけです。オーディオという存在そのものが脚色そのもので、虚構の世界で成立しているものですから、脚色も悪くないなと思うのです。