これね。

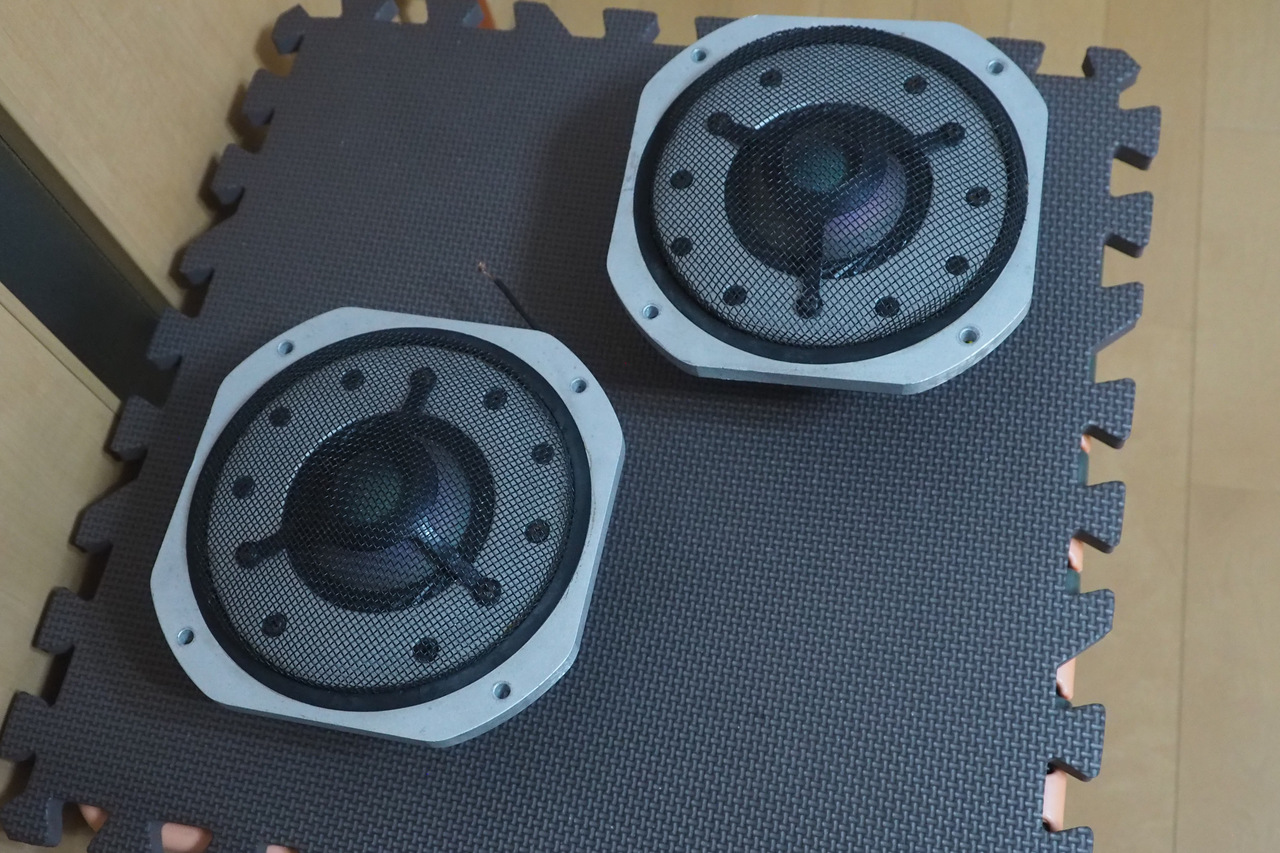

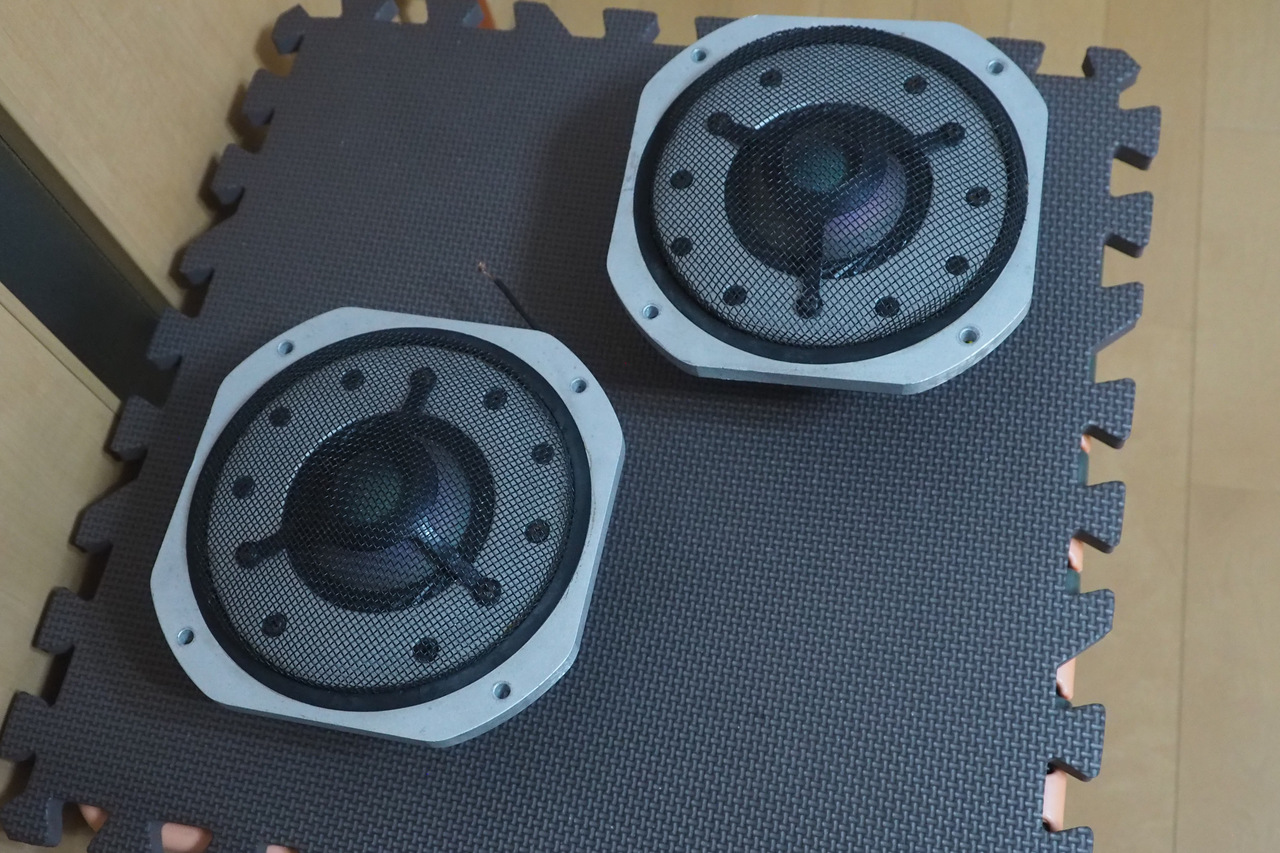

センモニのmidです。

これ凄く重いんですよ。

引っ張り出してくるのも億劫なんです。

で、先日それを計測したわけなのですが

せっかく配線もアンプに繋がっていることだし、そうそう引っ張り出してはこないだろうし、

ということで、音を聴いてみることにしました。計測音じゃなくて音楽をね。

とはいえ、フルレンジで鳴らすと壊れてしまうかも知れないから

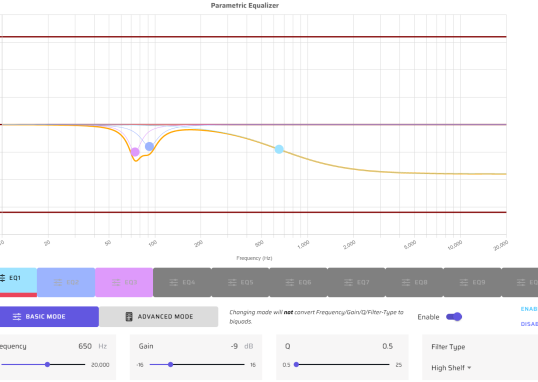

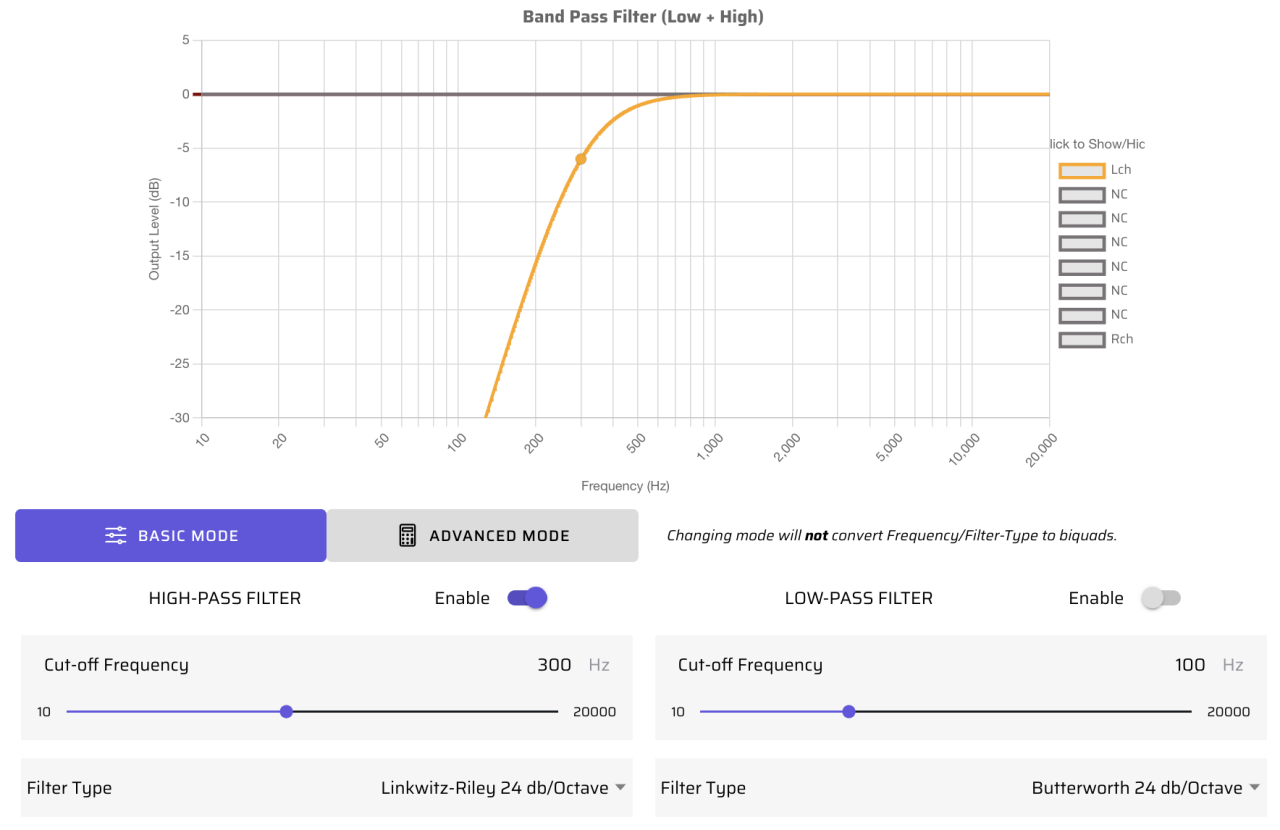

少しハイパスしました。セットアップは

Fc = 300Hz, LR4です。

この状態で音楽を少し鳴らしてみたんです。

まあ・・・少しびっくりしましたね。

もちろん、低域が全く出ないのは当然のことながら高域すら満足に出ていないです。ですが・・・意外に音楽が聴けてしまうのです。それも、大きな不満がなく。モノーラルなんですが、何やら空間みたいなものさえ感じられてしまったりして・・・。

もちろんクセはあります。ありますし、ナローレンジでカマボコって事は昔のラジオのような音を想像されると思うんですが、それともまた違うんだよな。ラジオの音って汚らしいし歪みっぽいじゃ無いですか。これにはソレが無いんです。

FOSTEXのFE-103という古い有名なフルレンジがあって、アレは私が5分ともたない非常に不愉快な音を出すのですが、このセンモニMidにはそれも無いです。FE-103より更にナローレンジなのにガマンができてしまうのです。想像では、おそらく歪みが低いのだと思います。これは、歪み率も測ってみないといけないなと思いました。歪率を測るには、ちょっとセットアップを変えなければいけないのですが、やってみないと。

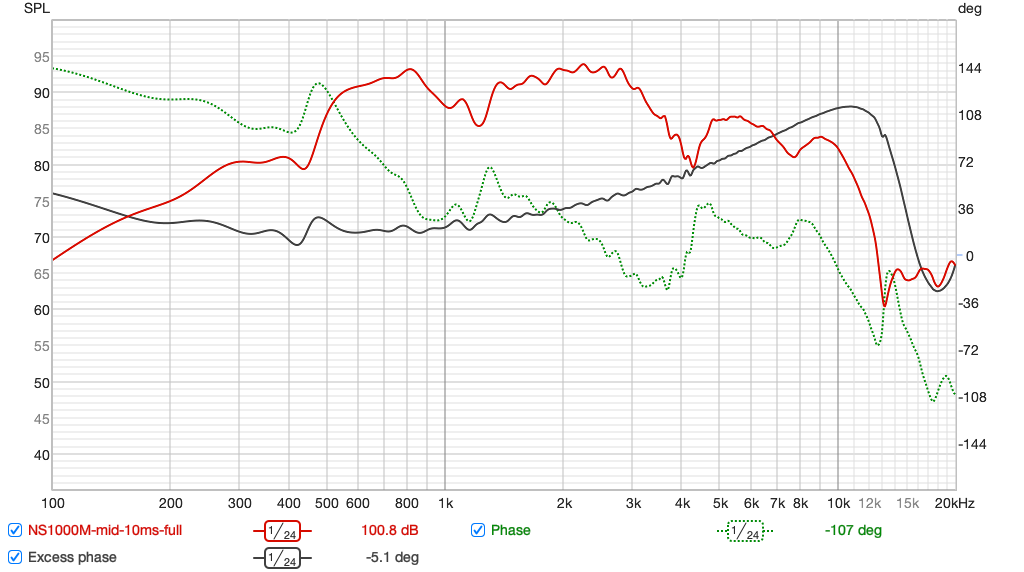

高域は再生レベルが低いです。が、なんでしょうね・・・倍音列を脳内で補完してしまうのでしょうか、不思議と不満がないというか、そんなにレトロな音に感じないのですよね。位相が回っているはずなのですが、そもそもその位相が回っている高域が満足に再生できていないので、聴こえないから不満もないのか。とにかく何やら粗が隠された音に感じました。もう一度REWで計測し直した実測値を再掲しますが:

まああー、そうですよね。同じような形になりますね。

このように、擬似無響計測というのは正しいジオメトリでやり直せば何度でも同じような結果が得られる、極めて再現性が高いんです。再現性が高いということはアーティファクトが排除できており、ある程度は計測手法が正しいことを表しています。高域、レベルが低いでしょう?

ところで、このグラフを見ていて、ハタと気づいたことがあるのです。

ブレイクアップは何処へいっちまったんだ?

ベリリアムといえば、音速が超早い高剛性ダイアフラムじゃないですか。私が知っている音速の速いハードドーム、アルミ/チタン/セラミック/マグネシウム/ダイヤモンド いずれも顕著で高いブレイクアップが見えるものだし、見えるのが普通なんです。なのに、このグラフにはそれが見えないじゃないですか。

このベリリアムは大口径だから、推定されるブレイクアップの6kHz – 9kHz辺り、確かにわずかなポッコリと波々が見えるのでここがそうなのかな?と想像はされるのですが、それにしたって共振峰が低すぎます。

これはYAMAHAさんが高域共振を嫌って(またはクロスオーバーを簡素化したくて)ボビンとの結合を緩結合にでもしたというのか?と穿った想像もしてしまいます。

ここで、「あっ」と気づいたことがあり、他社/各社のベリリアムのトゥイーターグラフを片っ端から漁って確認してみました。(Scanspeak, SB, Melodavid, etc…)

「ブレイクアップが無い・・・・だと!?」

いや、もちろんあるには有ります。ですが、どれもが+3dB程度と共振峰が極端に低いのです。また、急先鋒にならずに先が丸まりがちなのも特徴か? ホントにこれ、ハードドームなのか? 下手をすると、ペーパーコーンのフルレンジよりも高域共振レベルが低いのです。私が知らなかっただけで、ベリリアムは強いインナーロスを持つとでも言うの?

なんにせよ、「ハード系メンブレンには必ずブレイクアップが存在し、それを線形近似で潰さねばマトモなクロスオーバーは叶わない」という常識は、ことベリリアムに関する限りは打ち砕かれました。何がどうなっているのやら、脳内は疑問符でいっぱいです。

シリコンパワー ノートPC用メモリ DDR4-2400(PC4-19200) 8GB×1枚 260Pin 1.2V CL17 SP008GBSFU240B02

Synology NASを拡張した時に入れたメモリーがコレ!永久保証の上、レビューも高評価。もちろん正常に動作しており、速度余裕も生まれて快適です。

フィリップス 電動歯ブラシ ソニッケアー 3100シリーズ (軽量) HX3673/33 ホワイト 【Amazon.co.jp限定・2024年モデル】

歯の健康を考えるのならPhilipsの電動歯ブラシがお勧めです。歯科医の推奨も多いみたいです。高価なモデルも良いですが、最安価なモデルでも十分に良さを体感できる。