内外、年代を問わず、オーディオの試聴に使える超A級の録音をご紹介するシリーズ。

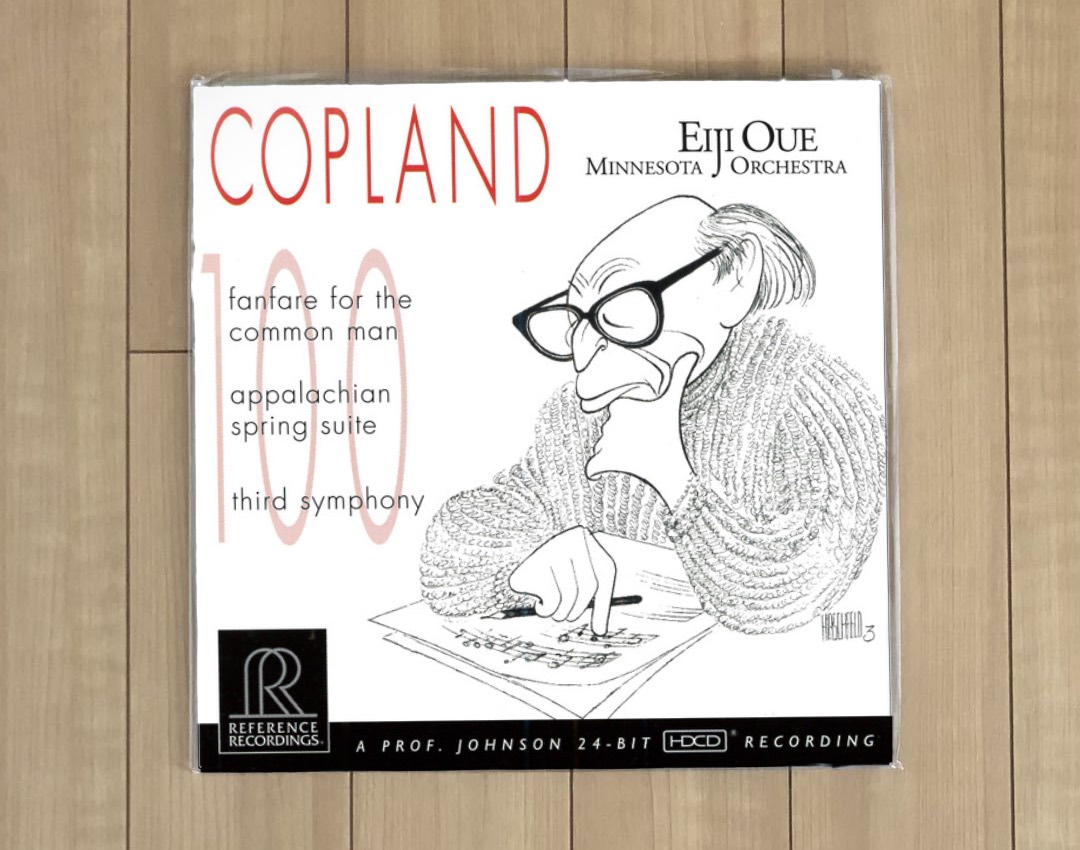

今回は2000年発売のReference Recordingsです。

もしかしたら所有されているマニアの方も多いかな?

もう、この盤が最初に出てから25年も経ってしまったのですね〜。しかし、今でも第一級の録音だと思いますのでこちらを取り上げます。大植英次さん若かりし頃の傑作録音です。

Copland 100: Fanfare for the Common Man, Appalachian Spring & Symphony No. 3, Eiji Oue, Minnesota Orchestra

Aaron Coplandは20世紀のアメリカの作曲家。アーリーアメリカンですね。

曲調は、西部劇(ウェスタン)のBGMがフルオケの壮大なスケールで演奏されたような曲。と想像すれば大ハズレでは無いかな? イメージとして、眼前に星条旗も浮かんでくるでしょう。・・・というより、彼の作った音楽こそが後の「アメリカの音楽」を形成していったのかもしれないですね。

大植英次さんはReference Recordings お抱えの指揮者となって以来、数々の名録音を残しています。例えばローマの松も火の鳥も素晴らしい録音。ただ、私は残念ながらその演奏があまり好きでは無かったのです。しかしこの録音は別格。コープランド生誕100年を記念して指揮収録されたもので、氏の方向性と相まって演奏も素晴らしいものになっており、氏の代表作の一つともなりました。私にはこれが「買い」です。

せとりは、

- Fanfare for the Common Man

- Appalachian Spring

- Symphony No. 3

この辺はいずれもTELARCのアナログディスクが有名。ですがこのレコーディングは音質でもTELARC盤を大きく突き離します。我が家では、ANDROMEDAの完成をもってようやく陽の目を見た、というか本来の真価を聞けた録音です。

第1曲。市民のためのファンファーレの演奏が鳴り始めた瞬間、オーディオが消え失せます。

ラウドスピーカーが消え去るのはもちろんのこと、オーディオの存在そのものが感じられなくなり目の前には大ホールが出現します。

物凄い奥行き感。広大無辺なサウンドステージ。ひたすら雄大、壮大なスケール感で呆気に取られます。どんなリソースでもこんな感覚になるわけではない、ほんの一握りの本当に優秀な録音にのみに許される凄まじいリアリティと幻覚です。

切れも迫力も十分ですが、どちらかというとオフかな。遥か遠点から豊かなホールトーンを伴って楽音が到達します。厚みと輝きが素晴らしいブラス。弦のユニゾンはさほど分解せず、自然に溶け合う感じで繊細かつ滑らか。ティンパニーの強い革の張りと生々しさが素晴らしい。実に生っぽいです。

そして、グランカッサの強打ではホール全体が鳴動して時に津波、時に春風のように聴者へドッと押し寄せてきます。これはもう下手すると日頃聞き慣れていた生のオケさえ超えてるかも知れない。

眼前にアメリカ西部の荒野が雄大なスケールでそのまま現出したかのように錯覚する。そんな音楽、演奏、録音。素晴らしい。交響曲3番のフィナーレはラストを飾る圧巻。大型本格オーディオの真価と、それを今聴ける喜びを体験できると思います。

Qobuzでの配信は、44.1kHz, 16bit。つまりCDクオリティです。

ですが、これを超える音のハイレゾ持ってこいや〜って感じですね。ハイレゾにするだけでこの音を超えられるんだったら誰も苦労なんかしません。本質が違うのだよ、本質が。

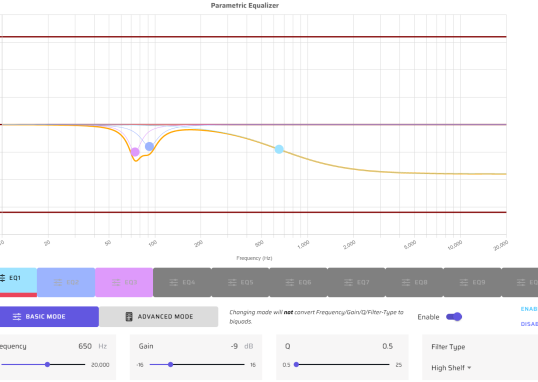

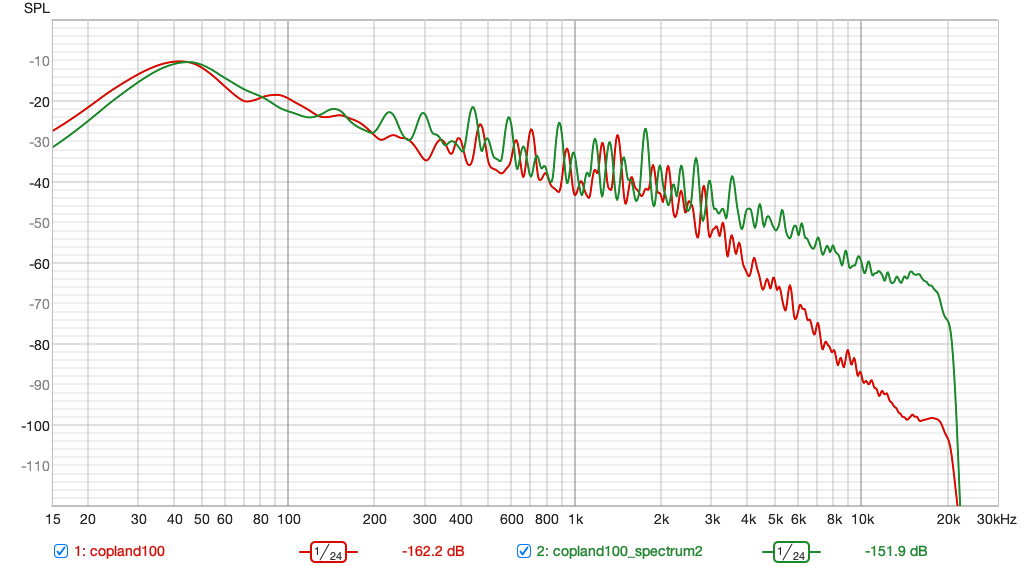

いつものようにスペクトラムも見ておきましょう。

赤はTrk1の冒頭。緑は終曲のクライマックス部分を撮ってみました。

見事なピラミッドバランス、全体的にとても自然でワイドレンジです。

なんでも、この盤はアナログディスクまで出ているのだとか・・・?

それは1万円近くするようなのですが、スキモノの超マニアの方は、ぜひ。

シリコンパワー ノートPC用メモリ DDR4-2400(PC4-19200) 8GB×1枚 260Pin 1.2V CL17 SP008GBSFU240B02

Synology NASを拡張した時に入れたメモリーがコレ!永久保証の上、レビューも高評価。もちろん正常に動作しており、速度余裕も生まれて快適です。

フィリップス 電動歯ブラシ ソニッケアー 3100シリーズ (軽量) HX3673/33 ホワイト 【Amazon.co.jp限定・2024年モデル】

歯の健康を考えるのならPhilipsの電動歯ブラシがお勧めです。歯科医の推奨も多いみたいです。高価なモデルも良いですが、最安価なモデルでも十分に良さを体感できる。