スピーカーの独特なメンブレン(ダイアフラム)の形状、凝りまくった構造。

見ているとドキドキしませんか?

私は完全なドライバーフェチなので、それらを眺めているだけでマンゾクできます。

それら形状や構造は奇をてらったものもあるけれど、多くには音響的な狙いが存在します。いくつかのパートに分けて、事例を挙げながらそれらの狙いを考察していきたいと思います。

第一部 プレインなダイアフラム

さて、特殊な構造を考察するにしても、その前にまず最も基本的な:つまり形状や構造に何の工夫もしていないメンブレンの構造と特性を理解してこそ、特殊性の狙いも推察できるというものです。キホンのリファレンスとして真っ先に取り上げるのはノルウェー:SEASのドライバーです。

SEAS W18EXー003

SEASなかでもEXCELシリーズはDIYerでも上級者向きと言われています。

どの辺が上級者向けなのかというと、正確な計測が出来ること。正確な計測結果を基に、コンペンセーションをデザインするスキルを備えていること。それらが利用の最低限の前提条件になるからです。

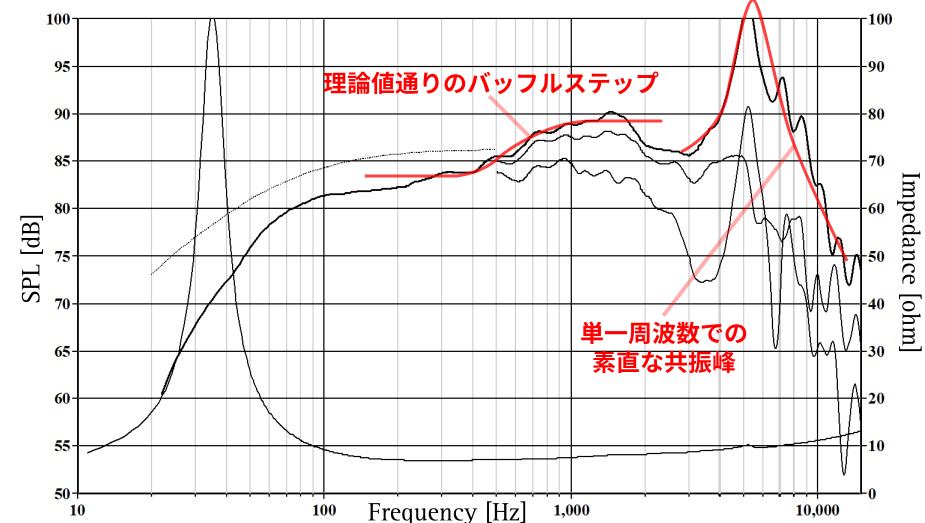

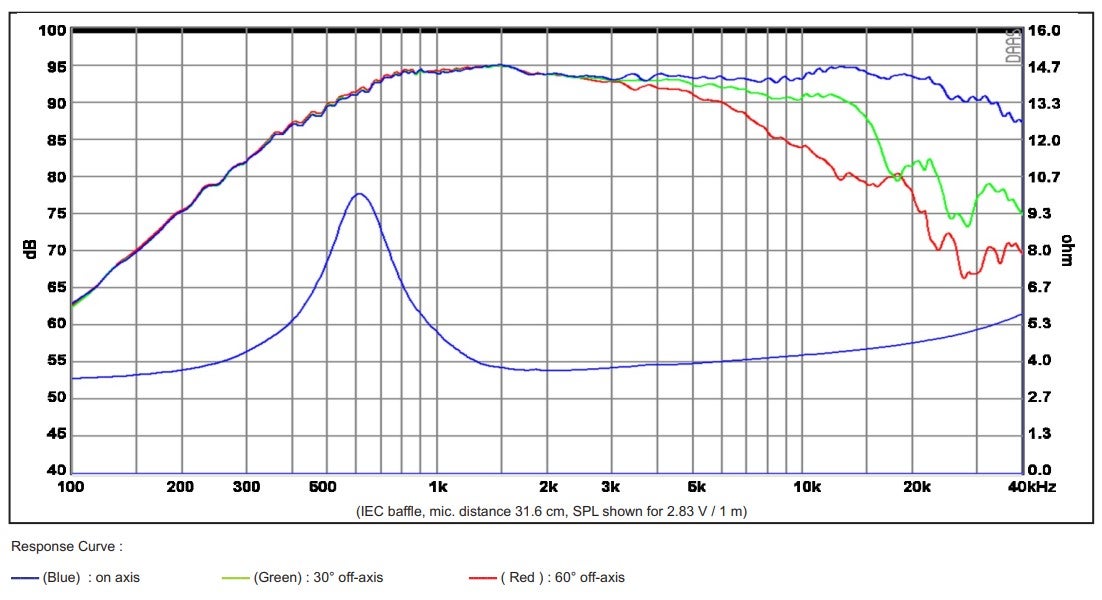

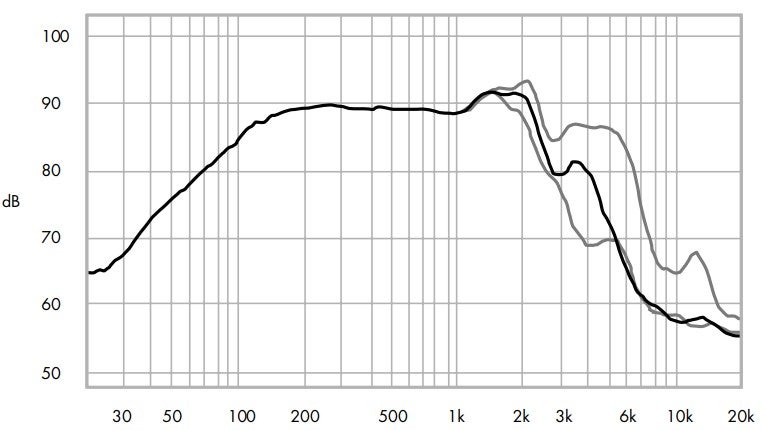

上図がW18EX-003の周波数レスポンスです。

高域に鋭いピークもあるし、凸凹も目立ちますね。皆様はこの暴れた特性をご覧になって「性能の悪いスピーカー」と見えるでしょうか?私には、驚くほど「素直で」「線型性の高い」ドライバーに見えます。

W18EX-003は大変剛性が高く音速も速いグラフェンのストレートコーンが採用されています。つまり、完全に剛体思考でピストニックモーションを狙ったドライバーということです。ドライバーは設計思想やポリシーによって一定の性能の「狙い」があります。それを見誤らないようにしないといけません。

まず、中低域には標準箱で測定したときに生じるバッフルステップが理論値通りに現れています。この実測値にはドライバー側でバッフルステップを何とかしようなどの不遜な加工を拒絶した素直な設計が理論通りに現れています。ただし、このステップは2x2mなどの巨大な箱に収納すれば消せます。

中高域はいったん逆相由来のディップが現れた後に、極めてレベルの高い高域共振峰、それも単一周波数での共振が見られます。これも、余計なダンピング剤や形状効果で高域共振分散を狙っていないことが論理通り、素直に特性に現れているだけです。

一貫して「素直」という特徴が挙げられると思います。そして、この素直な諸特性が「少なくとも利用帯域は完全なピストンモーションで再生できている」こと、「適切な線形近似補償をすれば、利用帯域外も線形に近づけられる」ことを表しています。すなわち、最初から強い補償回路を前提として生まれているドライバーです。

こんな風にブレイクアップが単一周波数で鮮明に出現している方が、補正する側からすると、御すのも容易なのですよね。中途半端な共振分散でブレイクアップが潰れきらずかつ分散出現した方が、ネットワークはずっと厄介です。

逆に言うと、疑似無響測定環境は持っていませんとか、計算によって求められた2次ネットワークを作ったり買ったりが精一杯ですという、経験や勘だよりの初心者ビルダーにとっては敷居の高い存在になります。

好むと好まざるとに関わらず、直接放射導電型のスピーカーの基本はピストンモーション運動と、ピストンモーションが破綻する周波数でのブレイクアップ/分割振動の制御にあります。逆説的に言うと、すべてのドライバーは分割振動をどのように制御するかという点で設計が分かれると言っても過言ではありません。

件のSEASは、ブレイクアップ/分割振動を「素直に」出すことが設計思想だと言えますね。

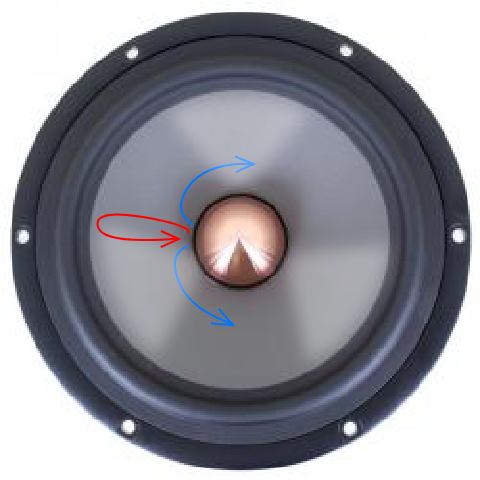

上図はピストンモーション←→分割振動の基本形です。

ここではいわゆる「軸対称」と呼ばれる分割振動モードのみ示しています。

ヴォイスコイルから伝播された振動が、波のように外周へ伝わり、自由端(または固定端)で反射して戻ってくるようすをイメージしてください。これが分割振動です。ある周波数までは、振動が発せられて外周到達するのが同時だから、ダイアフラム全面が同相で振動する。これがピストンモーションです。ところが、周波数が高くなってくると、振動が外周へ伝わる時間差が無視できなくなります。振動板が同相で振動する面積と逆相で振動する面積が一致する周波数になると、ディップになります。さらに周波数が高くなると、ある周波数で進行波と逆行波の位相が一致し、2倍を越える音響エネルギーになる、つまりピークが出ます。これがブレイクアップです。ダイアフラムがストレートコーンで、剛体であればあるほど、この傾向は素直に、くっきり鮮明に出るようになります。

つまり、SEASのこのドライバーはピストンモーションの教科書のようなドライバーだと言う事です。

さて、軸対称のモードだけであれば話は簡単なのですが、事はそう簡単ではありません。

ヴォイスコイルから伝播された振動は放射方向だけでなく、円周へ沿った方向へも伝播し、同じく分割振動を生じます。これが「非軸対称」とか「アシンメトリ」とか「Circular」などと呼ばれている振動モードです。こいつが軸対称と交わって複雑な振動モードを産み、事態を悪化させるわけです。

ここまで説明すると、ピストンモーション志向のドライバーで最も重要なのが、よく言われる「音速」にあるとご理解いただけるのではないでしょうか。振動が外周部へまたは円周方向へ伝達される表皮伝播音速が高ければ高いほど、同相で運動する周波数が高くなる。すなわち、同相で振動できる周波数を高く保ち、ブレイクアップ周波数も高く押しやることができます。ベリリウムの音速はチタンの2倍。ダイヤはチタンの3倍です。音速が音質のすべてではないが、優位性があるのは間違いありません。

口径が小さいほど。ダイアフラムの音速が速いほど。ピストンモーションできる周波数を高くできます。トゥイーターの口径が小さめなのはこのためです。直接放射ドライバーの音響エネルギーは振動板の加速度に比例しますので、高い周波数の音圧を稼ぐのに大口径が要らない、というのも理由のひとつではありますが、つまり理にかなって小口径ということです。

仮にそれが聴こえない高域限界伸長であったとしても、間違いなく可聴帯域のピストンモーションも保証され、線形性も上がります。

パッシブネットワークでSEASを御すのは確かに大変です。が、私のように補償器やDSPを利用してコンペンセートが容易になった人間にとっては俄然スコープ内に入ってきます。

さて、教科書的なピストンドライバーを眺めたあとは、今度は真逆のアプローチのドライバーを見てみることで、より理解が深まります。そこでご登壇いただくのはこちらのドライバー。

Dynaudio 17W75XL

こちらも名器ですね。SEASとは真逆のアプローチで作られています。簡単に言うと「やわらかい」。

まず、VCフォーマーを大口径とすることで、外周寄りを駆動しています。これによって、VCー外周部、VCー内周部をほぼ等距離とし。つまり、距離を稼いでいるわけですね。これだけでも小口径にしたのと同じ効果があります。

次に、物凄く内部損失の大きなダイアフラムを採用しています。剛体ではなく、柔いということです。これによって、ヴォイスコイルから伝播された振動が外周部へ行って戻ってくるまでに、減衰させてしまおうという設計思想です。

ついでに言うと、ドームにスリットを入れてドーム-コーン間の振動伝播による共振助長を抑止しています。

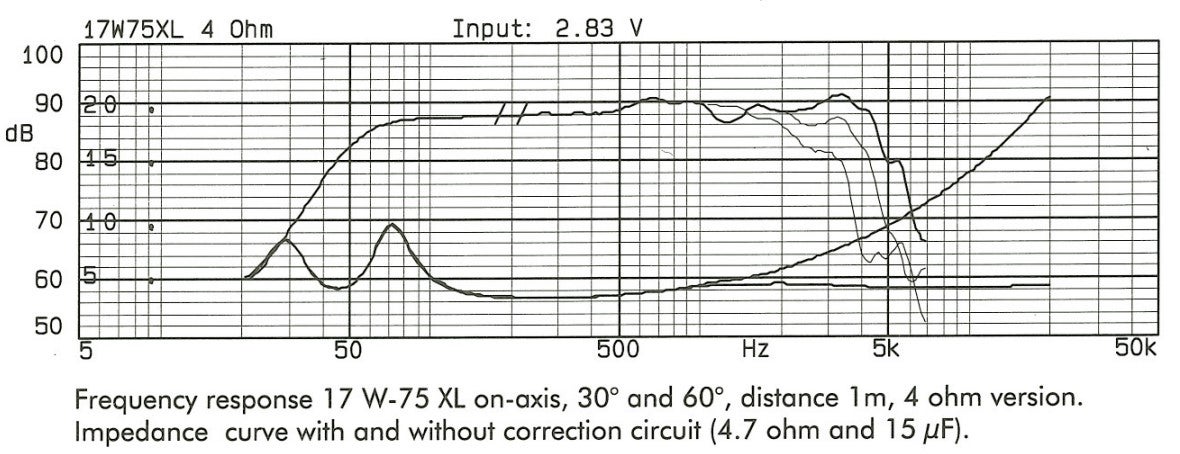

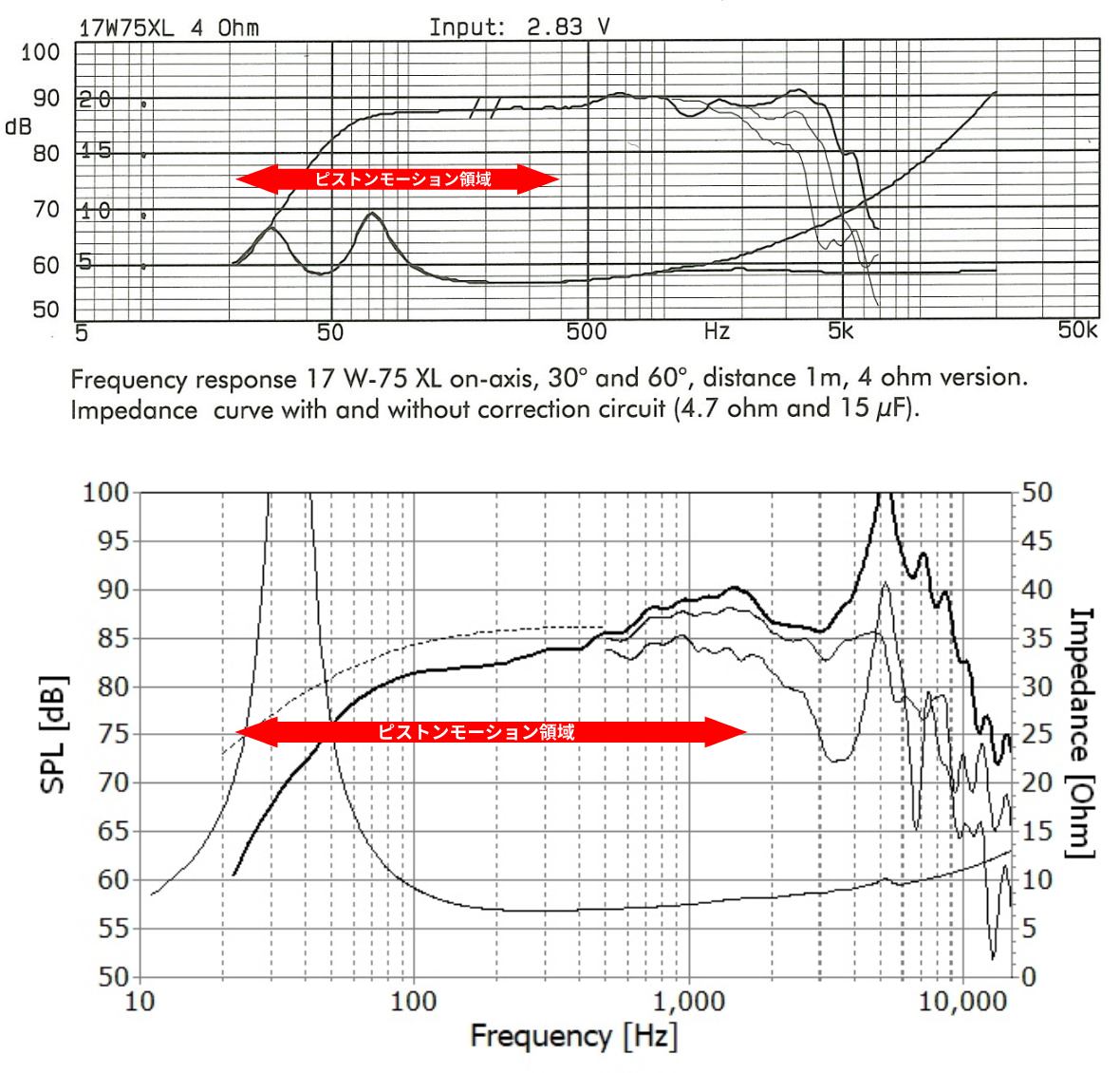

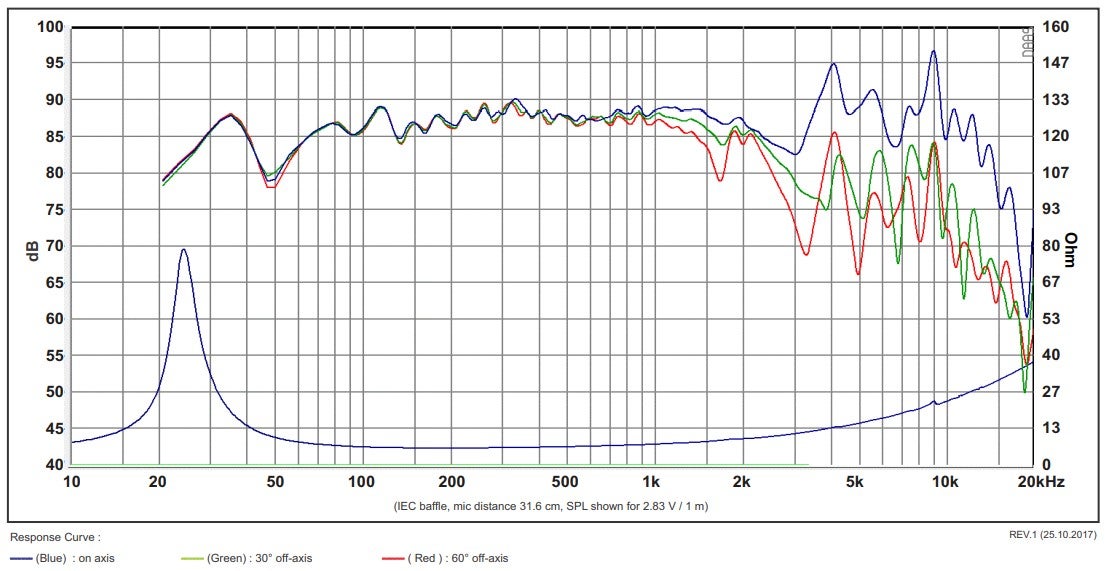

では、そんな 17W75XLのレスポンスはどうなるのか、見てみましょう。

どうでしょうか。

・ 17cm口径にしては、随分と低い周波数から減衰が始まっている … し、

・ 高域にはピークらしいピークが見られない

一見素直な特性に見えますね。アマチュアはこちらの方が性能が良いと思われるかもしれない。

また、機材やナレッジのないビギナーの方でも大変扱いやすい/ネットワークが楽な/適当につないでも何とかなってしまいそう…. なウーファーではありますね。コストをあまり掛けたくない例えばセカンドスピーカーなどの向きにも好適です。大した補正もなく使えてしまうし、見かけ上の性能も良さげだから、こちらの方がいいじゃないかと。思われる向きも多いかと思います。

しかし、目に見えないところで違いは生じています。

ご覧のように、メンブレンのヤワいドライバーは一見するところ平坦に見えても、剛体ドライバーに比べるとピストンモーションエリアが狭くなります。音圧レベルへの影響が少なくとも早い段階から分割振動が始まる… 何処から始まっているかさえ良く判らないということですね。

私の経験則になってしまいますが、分割振動積極型は剛体型に比べると暑苦しい、つまり温度感が高く色艶の乗ったドライバーが多いように感じています。(音の善し悪しとは別の話です、厄介なことに私は両方スキ。)

このDynaudioをもっと極端にしていった構造に、ファブリックやシルクをはじめとしたソフトドーム型があります。

ソフトドーム型は、剛体型に比べて高域限界こそ低めなものの、帯域内には極端なピークディップがなく素直という特徴が挙げられます。これは、分割振動をむしろ積極化して、反射波でピークが出来る前に振動減衰してしまっているんですね。だから、ダイアフラムにはダンプ材などもたっぷりと塗られています。

これはもう全域・・・というのは大げさですが、7kHz以上は帯域分散された、細かい分割振動の重畳でフラットに見えているだけと考えられます。

分割振動させているから・・・といって、小口径が有利なのはソフトドームでも同じです。ピークは出ないが、高域が早めにロールオフしてしまうからですね。

次章では、上記の王道/両極端から離れて、見た目上でも特異で構造工夫している事例を、いくつか眺めてみたいと思います。

第二部 トゥイーターのメンブレンや構造に見られる工夫

前回はソフトドームのお話で終わりましたので、今回も引き続きトゥイーター。それもソフトドーム型のヴァリエーション構造について触れてみたいと思います。

ブレイクアップの目立たないソフトドームであっても、素材の音速や口径の小ささは重要です。分割振動の生じる帯域を高い方へシフトできるからです。また、前回は分割振動の原理やダイアフラムエッジ境界までの距離が重要だというお話をしました。まぁソフトドームでいくら「音速」と叫んだところで限界がありますね。そこでクローズアップされるのはやはり「距離」です。

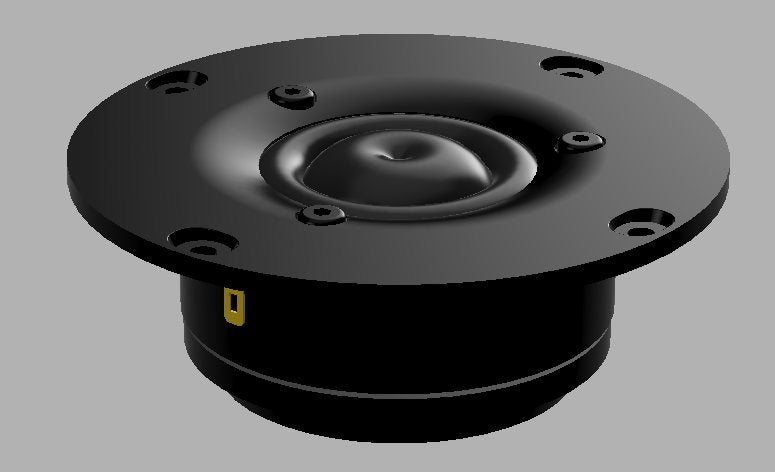

Scanspeak R3004/662000

そこまで知ってしまうと、もはやこの構造の狙うところも、絵面を見ただけで判ってしまったのではないでしょうか?

このドライバーは、見てのとおり、MorelやDynaudioのウーファー同様、ダイアフラムの節に近い場所を駆動しています。そしてそのヴォイスコイルから、~外周エッジ、~内周エッジまで、いずれも短い距離を保っています。つまりこのトゥイーターは、見た目以上に口径を小さくしたのと同じ効果があるのです。もちろん、ダイアフラムトータル面積は通常のドームトゥイーターに遜色ないので、効率の低下は起きません。

ヴォイスコイル駆動部からダイアフラムエッジまでの距離が短い。これはすなわち、高域分割振動を高い方へシフトして、高域再生限界も拡張する効果が見込めます。大昔のドームトゥイーターのサラウンド(エッジ)は発音対象ではありませんでした。むしろ音の出てほしくない場所でした。スキャンスピークは、どうせ音は出てしまうしエッジ逆共振等で音を濁すサラウンドを逆手に取り、そこを発音源として設計し、良好な特性を実現したんです。近年のソフトドームトゥイーターは、リング形状を採っていなくとも、サラウンドからの発音を予め想定した設計が形状からも見て取れるものが増えました。

このトゥイーターはとにかく「ツノ」が目立ちますね。なので、ともすると「ツノ」による音響効果に目が向きがちです。しかし真の狙いはエッジ距離稼ぎにあった。ブレイクアップの高域シフトが狙いです。ツノの威圧感だけに惑わされてはいけません!ツノはバランスドライブの副産物だ。

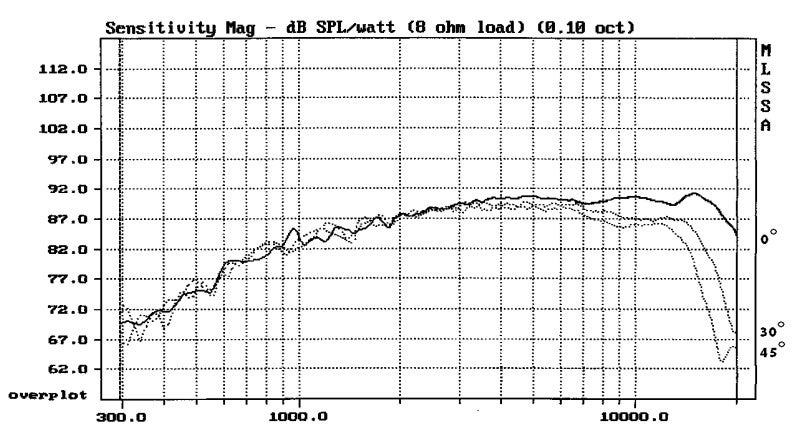

そんなこのトゥイーターの特性がこちら:

ハードドーム並みの高域伸長を狙った恨みでブレイクアップのドタバタは見られるものの、楽に30kHz以上への伸長。へたすると40kHzまでの高域伸長に成功しています。これは、ソフトドームとしては異例です。前稿の一般的ソフトドームのf特と見比べてみてください。これは当時、構造上のブレイクスルーであったと思います。(多分パテントも出ている?)

同じ視点で、今度はこのトゥイーターを見てみます。

SB Acoustics SB29RDC-C000

ハイ、もうお分かりですよね? これも狙いはスキャンと同じです。

ツノが生えていないだけ、違いはそこだけ。

ドーム頂点部がボコっとへこんでいるでしょう。

ココ、実は裏側で接着固定されており、固定端となっているのです。つまり= ドーム口径が小さくなったのと同じ。

駆動点からエッジまでの距離を短くしさえすれば、高域限界は伸長できるのです。

安物のトゥイーターですが。こちらも凄いですよね。40kHz以上まで伸びてます。ハードドームも真っ青。ソフトドームも構造改革で進化して隔世の感です。しかもソフトだからブレイクアップが何処だかよくわからないわけです。

もしかすると、Vifa/Scanのパテント対策ですかね。この手のトゥイーター本当に増えました。ツノさえ無くせば特許回避できるのかも知れないですね。

同じく、最近見かけるようになったのが、こんなトゥイーター。

(見たことあるでしょ?)

これは、ブリッジで前面からドーム頂点部を押さえつけて、制動しています。(物理接触してます)

これも前述のSB Acousticsと狙いは同じなんです。

頂点部をチョイと押さえつけるだけで、そこが反射境界になるから、高域限界が広がるし、分割振動の悪影響も目立たなくなるんです。楽ですよね~。

こんなに、口径(エッジ距離)って重要なんだ!

でも皆様も本能的に知ってたはずです。大口径で高域が再生できるドライバーなんて無い。出てるとしてもそんなの共振音かマンガーだけだ。十分に公知だったからこそ、、、そこにメスを入れられた、だからコロンブスの卵なんです。

「押さえつけ」もそうだし、「エッジもダイアフラムとして扱う」という大胆な着想、ソフトドームでしかなし得ない荒業です。

ああ、そういえばハードドームでもリング形状1つだけ知ってる。これも距離稼ぎか。(これは、エッジ出音いっさい許すまじ=カッパーワイヤーサスペンション、ですが)

さて、次章では今度はウーファーに見られるオモシロイ?涙ぐましい?工夫を取り上げたいと思います。

第三部 ウーファーの形状工夫によるブレイクアップ制御

スピーカーは分割振動との戦い。分割振動制御の歴史。

ピストンモーション志向であろうが、そうでなかろうが、必ずついて回る分割振動とそれによるブレイクアップ。課題解決へのアプローチは違えど、課題は同じです。

徹底した剛体志向で、線形性の高いブレイクアップを補償回路で潰すSEAS。徹底した内部損失志向で、ふにゃふにゃ振動板によりピークを表面化させないDynaudioやMorel。

その両極端の中間には、本当にさまざまなアプローチが見られます。

トゥイーターもそうですが、低い周波数にブレイクアップが現れる大口径ウーファーはより深刻で、必然的に多種多様な工夫を余儀なくされます。今回はその辺りの工夫を見ていきましょう。

SB Acoustics SB23CACS45-8

私がAlphaに使っているセラミックウーファー。

CGなんで、ちょっと解りにくいかもですが、外周部に切れ目というか折れ目のようなスリットが入っているのが判るでしょうか?これがSB特有の工夫ポイントです。SB特有というか、探せば他にも:

ホラ、有った。

つまりこれは一般的に見られる工夫です。

なんだって、こんなスリットを入れるのでしょうね?

当然狙いは、共振分散です。

Alphaのために、このウーファーにアタリを付けた時期は、「余計な事しやがって!」と思いましたよ。私はフラットでプレーンなSEAS的な設計思想に共感するからです。しかし、今となっては彼らの意図というか、狙いが良く分かります。

軸対称振動モードが分割振動のキホンというお話をしましたが、近年は基本外であるCircularなモードを敵対視する設計思想が目立ちはじめています。これもそうなのでしょう。非軸対称を潰せば、軸対称のモードだけが生き残るから、その分素直な特性になるはず、という考え方です。ウーファーの振動板で、最も長い距離が生じてしまうのは円最外周部なのですよね。だから、そこをぶった切っておけば最も低い分割振動の影響を軽減できるのです。

ここでも、「切って距離を縮める」というテクニックが見え隠れする。もう判りますよね。

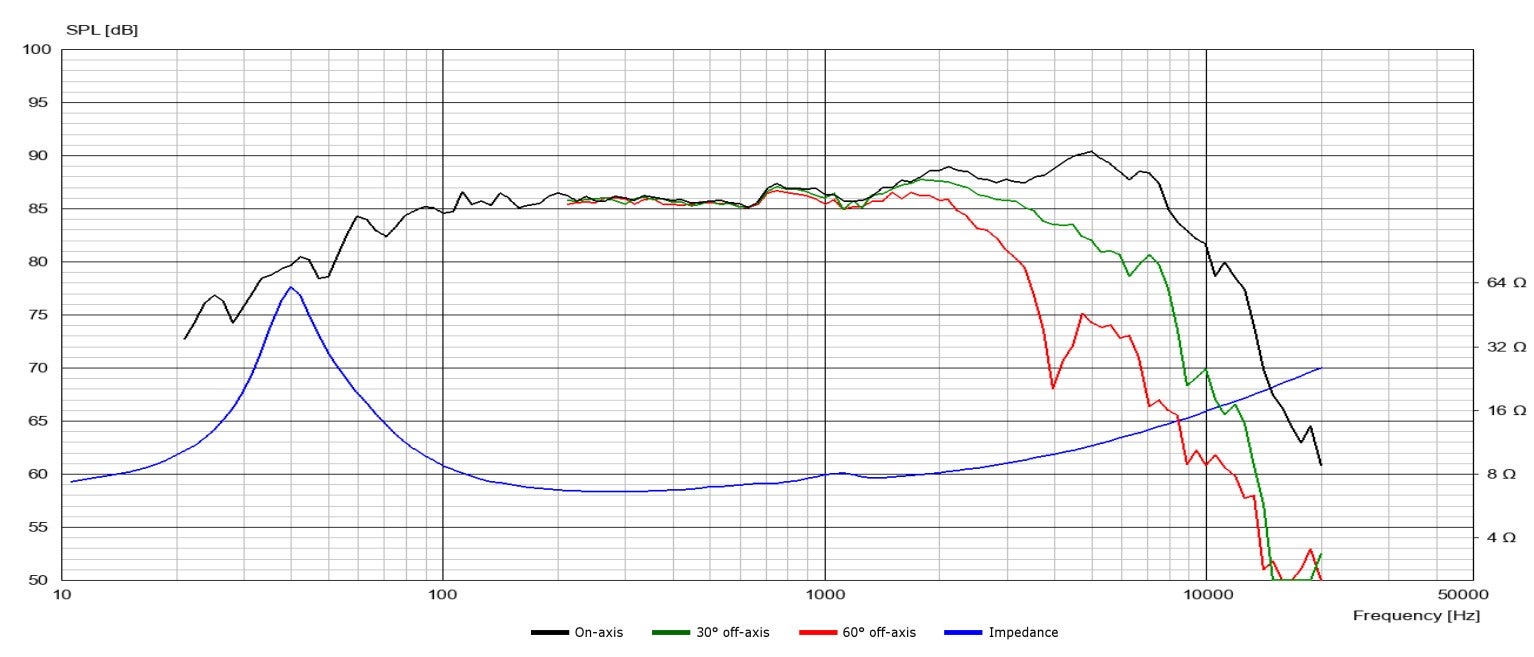

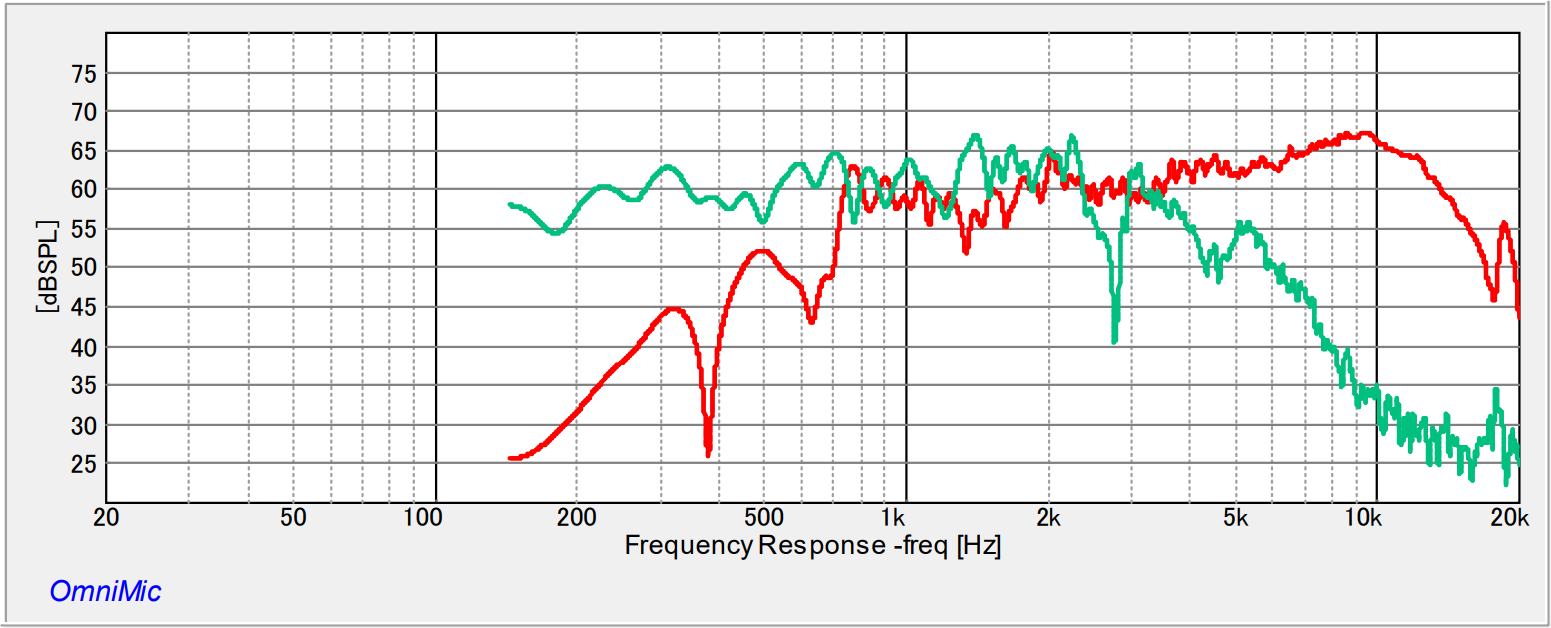

そんなSB Acousticsの裸特性はこんな風になりましたと:

SEASのEXCELよりはずっとブレイクアップのピークレベルは抑えられています。しかしながら、いったんディップが出来た後はピークが2山・3山に分散されています。これはパッシヴネットワークで抑止するのはケッコウ厄介なんです。トレードオフとして、ブレイクアップは全体的に、プレーンなモノに比べて高めにシフトしている。まさにこれが狙いであったなと。

20cm口径でピストンモーションが使える帯域は、せいぜい1kHzまでと思います。そりゃ引っ張れば2kHzまでは使えるけど、そんなのは音に味が付くこと覚悟の最終手段です。そう考えると、1kHzで切ったときにできるだけブレイクアップの影響帯域を高い方にしたい。これがSBの狙いだったのでしょう。このレベルだと、仮にブレイクアップのノッチを加えなくとも、4th以上の高次フィルタで繋げば「かろうじて」補償無しでつながるかもしれません。

もちろん、Andromedaではこれら高域共振を完全に潰した上で繋いでいますが。

次に、有名なScanspeakのスライストペーパーコーンを見てみましょう。

Scanspeak 15W8531K00

このウーファーの狙いは見た目の通りです。

ペーパーダイアフラムに切れ目を入れ、その切れ目を弾性材で繋ぐことで分割振動を分散しています。

このウーファーの狙いは徹底したブレイクアップの抑止です。

ペーパーは音速が低いので、低い周波数から分割振動が開始されます。このウーファーはアトランダムな/しかしギャップ間隔が計算しつくされたスリットを入れることで、分割振動によるブレイクアップが特定帯域に集中しないよう、巧妙に制御しています。

赤い矢印で補助線を描いたとおりです。放射方向も、円周方向も、ダイアフラムのエッジ距離が分散されて、一定の距離とはならないように制御されています。物凄く低い周波数から分割振動は始まり~ かつその分割振動によるピーク/ディップは出にくい ということを狙ったドライバーです。まぁ、前に書いたとおり、そういう作りをするとドライバーは味の濃い音になりやすいです。このウーファーもどちらかというと暖色系で濃い味な音に感じました。

1kHz以上の盛り上がりはバッフルステップかもしれませんが、高域共振を低/高に分散して裾野を広くした影響かもしれません。

中高域には顕著なブレイクアップは見られず、見事に抑制されています。

これならば、本当にDynaudioやSonus Faberのフィロソフィである、1st Orderネットワークで繋ぐことが出来るのかも知れません。一般にこういうのを「扱いやすい、ネットワークが楽、初心者向き」という言い方をします。

ETON 8-612/C8/32 RP

こちらも、私がAndromedaで使っているウーファーです。

ごらんのようにダイアフラムには放射状にリブのようなスリットが入っています。これを「補強のためだ」と捉える方が多いと思いますが、違います。日本が過去に入れていたように補強を狙ったものだとは考えてほしくないです。こんな溝程度で補強にはなりません。振動板の音速が速くなったりもしません、

このスリットも、前述のScanspeakと狙いは同じです。共振分散を狙ったもの。すなわち、ダイアフラムのエッジ距離を等価的に短くするためのものです。また、非軸対称の分割振動をできるだけ抑制することを狙ったものでしょう。分割振動が「無くなる」のではなく。「低い周波数から、分散して現れる。」「しかしこれによるブレイクアップ(ディップ・ピーク)は現れづらい。」

すなわち、扱いやすいドライバーにするための設計思想です。

同じETONでも、OrchestraシリーズはSymphonyシリーズらとは設計思想が根底から違うということが判ります。(優劣ということではなく。)

私はAndromeda-Gammaにおいては、クール系ではなく温かみがある音を狙ったので、在来のSymphonyではなく新しいOrchestraシリーズから選択しました。でも、2kHzまで整った特性で、1kHzで急峻に切れば、思ったよりも個性は前面に出なく無色透明になってしまいましたね。

音を聴いて買った訳ではありませんので、聴くまでは分かりません。が、このように設計から、ある程度指向性や設計思想は読み取れ、音の傾向は判るものなのです。

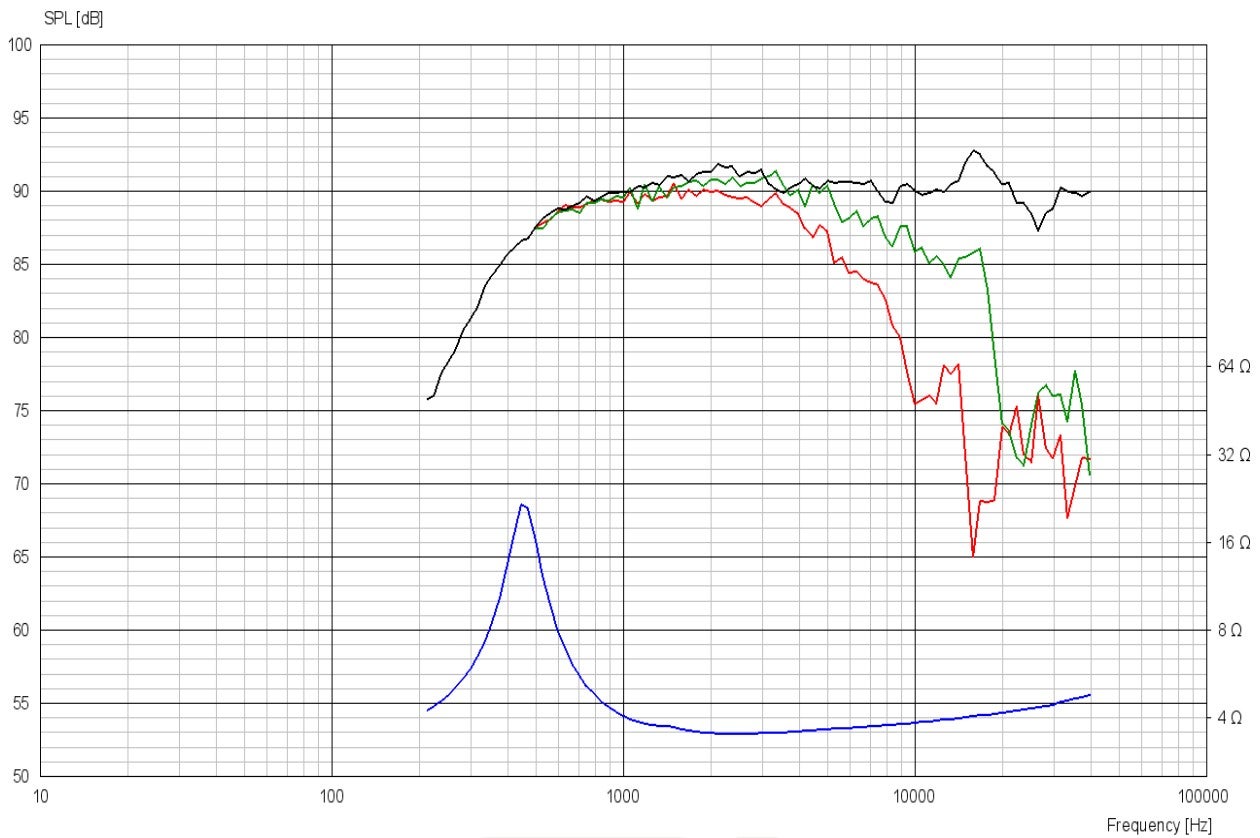

結果:

どうでしょう。ほとんど高域共振は見られません。

良し悪しはともかく、素晴らしく整った周波数特性で、「御しやすい」の典型です。

特筆すべきは高域の落ち方。驚くほど早い周波数から減衰が始まっており、内部損失による雑音抑制という視点だけで言えば最高の設計です。

こちら緑色が私が測った上記ETONオーケストラシリーズの実測・裸特性ですが、公式スペックと似ています。高域にほとんどピークらしいピークが見られず、早めに減衰しています。

20cmでピストンモーション再生できるのはせいぜい、1kHz・・・じゃあ、20kHzまでフィルターレスで再生している20cmフルレンジはどうなっちゃうの?・・・そんなの聞かないでください。聞く相手を間違っています。高いほうがどうなっているのかは、言わずもがなでしょう。

ブレイクアップを「素直に出す」「効果的に分散する」「徹底的に抑止する」・・・etc.

狙いは違えど、各社ともそこに着想と技術力を投入して精一杯コントロールしようとしています。そうした無言で不断の努力に、私はいつも強い共感を感じます。

分割振動と形状の話題はこれにて終了。

最後までお読みいただきありがとうございました。

【References】

Vibration and sound radiation of an electrostatic speaker based on circular diaphragm