オーディオの音質は千差万別。

嗜好も千差万別。

音楽嗜好のフィッテイングは大変難しいと思っていますが、優秀なオーディオ録音は別だと思っています。なぜなら、そこそこの品位を持っているオーディオ装置/ラウドスピーカーであれば誰でもその良さを実感/享受できると思うからです。

私の考える音質インパクトは ソース 60% / 装置+部屋 40% 音質が悪い古臭いソースで品質を云々するのはナンセンスです。

本日ご紹介するのは、2025年9月末にリリースされたばかりのHOTなこちら:

Bach (J.S.) : Cello Suites – Anastasia Kobekina(Vc)

アナスタシア・コベキナ(Анастасия Кобекина)は今年31歳になる新進気鋭のロシアのチェリスト。数々の華々しい受賞歴がありますが、どうやらチェロのソロとしてはこれが初レコーディングのようです。それも、よりにもよって無伴奏チェロだと? これってもっと歳が行ってから録るものなんじゃないの?

(・・・と思っていたんですが音を聞いて私は黙ります。)

バッハの無伴奏チェロ全曲です。この盤に限ってはまず彼女の演奏について触れます。

聞き始めてすぐに、皆さんは日頃から慣れ親しんだ”あの無伴奏”とあまりにも違うことに驚かれるかも知れません。普通ではないのです。人によっては、不愉快を感じるかも知れません。まずすぐに気づくのは、インテンポではない事です。無伴奏というと、ただひたすらインテンポで揺らさず力まず譜面に忠実に・・・押し殺して苦虫を噛み潰すように実直に、というイメージを持たれるかも知れません。これは全然違うのですね。テンポもそうですがアーティキュレーションも非常に克明かつ豊かで、緻密で大胆で情緒的な演奏と言って良いと思います。

最初に聴いたインプレッションでは「チェロ界のバーンスタインなのか??」と驚くのですが彼ほどにあざとくはなく、「闊達」ではあるのですが「奔放」の一歩手前なんですね。ちょっと聴きは派手で誇張された演奏なのですが、聴けば聴くほどにこれが妥当な解釈や表現に思えてきました。彼女の言葉を借りればこれは「個人的」な解釈なのだそう。つまり、「これが私の中にあるバッハなのよ」という事でしょうか?

言い換えれば今更フルトヴェングラーの幻影って時代じゃないでしょう?という事なのかも知れません。

サイモンラトルのような新規性の高い演奏が歓迎されたように、クラシック界もレガシーな表現だけでなく、時流に見合った進化や革新が求められているのでしょう。(そうでなければ大昔の名盤だけ聴いてりゃいいもんね?)昔に比べて音楽の解釈は弾く人ごとに異なる解釈があっていい、あった方が面白い、と思うようになりました。そりゃ作曲家・譜面に忠実な人も中には居てもらわないと困りますが…。

Track 1-7: Cello Suite No. 2 in D minor, BWV 1008: I. Prélude 聴き慣れたこの曲がまるで別物に聞こえる、そこだけで凡庸でないことが分かります。

Track 2-17: Cello Suite No. 6 in D major, BWV 1012: V. Gavottes I & II も有名な旋律ですが、こんなガヴォットは聴いたことがありません。

録音品質について

やっとこさ、音質の話です。(^ ^;;). Qobuzのサンプリングは 96kHz / 24bit。

とてつもない臨場感を持った名録音です。

まず Track 1-1: Suite No. 1 in G major, BWV 1007: I. Prélude

音が鳴り出した途端にギョッとします。演奏開始直前に力んで床に足圧を掛けたその風圧(超低域)が、ブワッと押し寄せてきます。そして弦が鳴り始めると猛烈な生々しさと切れ味。運指や衣擦れまで鮮明に記録されており、臨場感抜群。日本刀の鋒の触れれば裂ける切れ味と、刀身のドスンとした重みが両立したような音。彼女の身体の動きまでが透けて見えるような演奏と録音です。

冒頭の数十秒を聴いただけで、「あ、こりゃナヴァラ越えたわ」と思いましたね。

Andre Navarraの無伴奏は録音演奏ともに決定的で、「これさえあれば他の無伴奏は要らないや」というくらいに惚れ込んでいました。

しかし、少なくとも録音品質ではこれをあっさり越えてしまったし、演奏も路線が違えど同じくらいに好きなものが出現しました。

これは私にとって新しいレガシーです。

Track 1-9: Suite No. 2 in D minor, BWV 1008: III. Courante

こちらも奏者の力みが冒頭、ドッと風圧になって押し寄せてくる。それに相応するような激しいパッセージが凄まじい音塊になって襲ってきます。

運指、アーティキュレーション、下手すると身体の動きまでが想起できるような鮮明高分解能な品質。胴鳴りの隈取も鮮明で低域には曖昧さがありません。ホールトーンも・・・ホールという程広い場所ではないとは思いますが・・・とても豊かで鋭い一辺倒ではない柔らかさも備えています。

全体として素晴らしい演奏・録音ではありますが、余りにも赤裸々で克明な録音のため、大音量で通しで聴くと疲れてしまうかも知れません。その場合はやや暖色系の柔な音のスピーカーで聴くか、あるいは音量を控えめに聴くとBGM的になるでしょう。

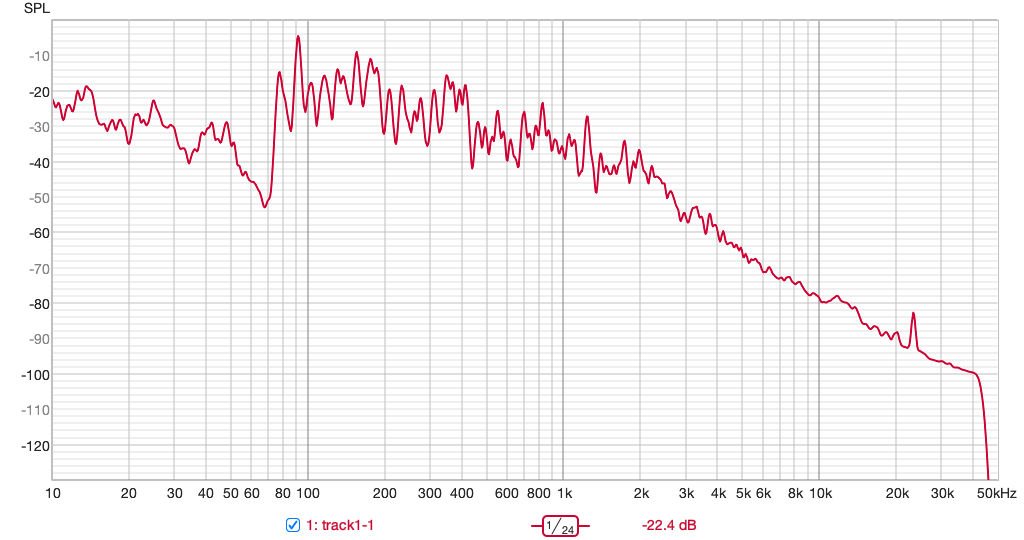

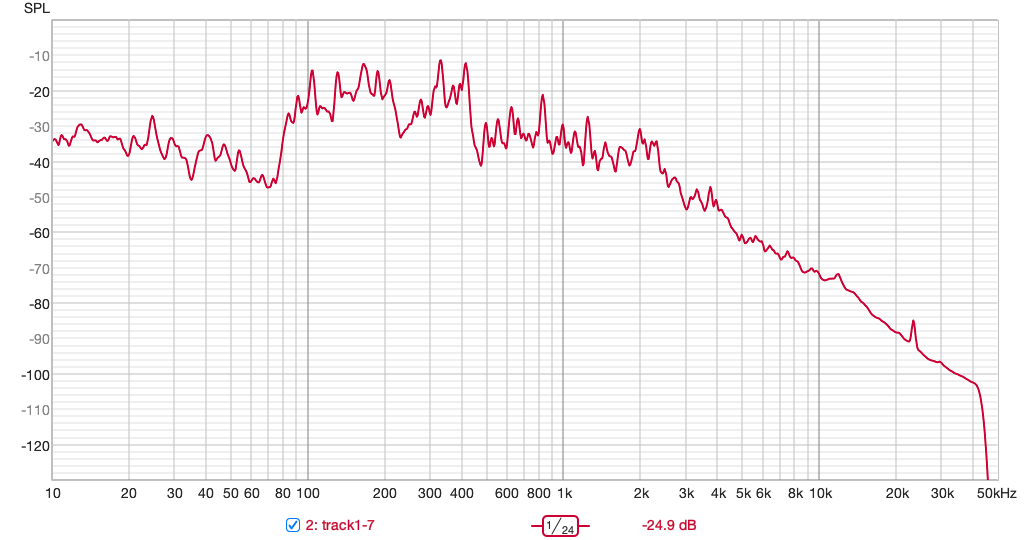

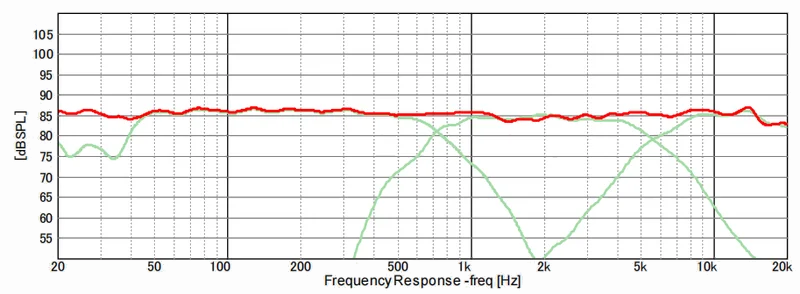

スペクトラムも見てみましょう。上記で「風圧がどーのこーの」と言っていた Track 1-1と1-7を示します。

いかがでしょうか。

私の前言を裏付けるかのように超低域は20Hz未満まで伸びています。チェロの基音だけなら80Hz-8kHzというところだと思いますが、暗騒音や演奏ノイズでここまでの低域成分が分布しているんですね。

前稿でのPops系優秀録音の低音バッサリカットとぜひ見比べてみてください。10Hz周辺のレベルが全く違います。

ここは普通のラウドスピーカーでは聞こえない領域ですが、拙宅の旗艦ラウドスピーカーは10Hzくらいまでならフラットに再生しており、先に挙げた低音がモロに風圧となって感じられてしまうのです。

また一方、高域の伸びも凄まじいです。これはクンロクサンプリングなんですが、原理通りに40kHz上くらいまで高域分布しています。これは本当に高域まで伸び切った超高性能マイクを使ったか、あるいは高域ノイズを足したか(オーバーサンプリング時代のDACやOS配信の世界ではよくやる事です)のいずれかですね。この領域ですとCDでは収録不可能なレベルの音源となっています。

さて、パッケージコンテンツで購入すると2枚組で4,000円越え。気軽にはお勧めできませんが、ストリーミング対応されている方には大推薦。なんだこんな演奏、大嫌い!という方にも音質チェックでは重宝します。

音質以外の批評はしないよ、と言いながら音楽推奨になっちゃいましたね・・・。今回はちょっと興奮して長くなってしまいましたが、以上です。

シリコンパワー ノートPC用メモリ DDR4-2400(PC4-19200) 8GB×1枚 260Pin 1.2V CL17 SP008GBSFU240B02

Synology NASを拡張した時に入れたメモリーがコレ!永久保証の上、レビューも高評価。もちろん正常に動作しており、速度余裕も生まれて快適です。

フィリップス 電動歯ブラシ ソニッケアー 3100シリーズ (軽量) HX3673/33 ホワイト 【Amazon.co.jp限定・2024年モデル】

歯の健康を考えるのならPhilipsの電動歯ブラシがお勧めです。歯科医の推奨も多いみたいです。高価なモデルも良いですが、最安価なモデルでも十分に良さを体感できる。