ANDROMEDAも再起動しているし、久々にアナログも本格的な聴き方をしたい〜

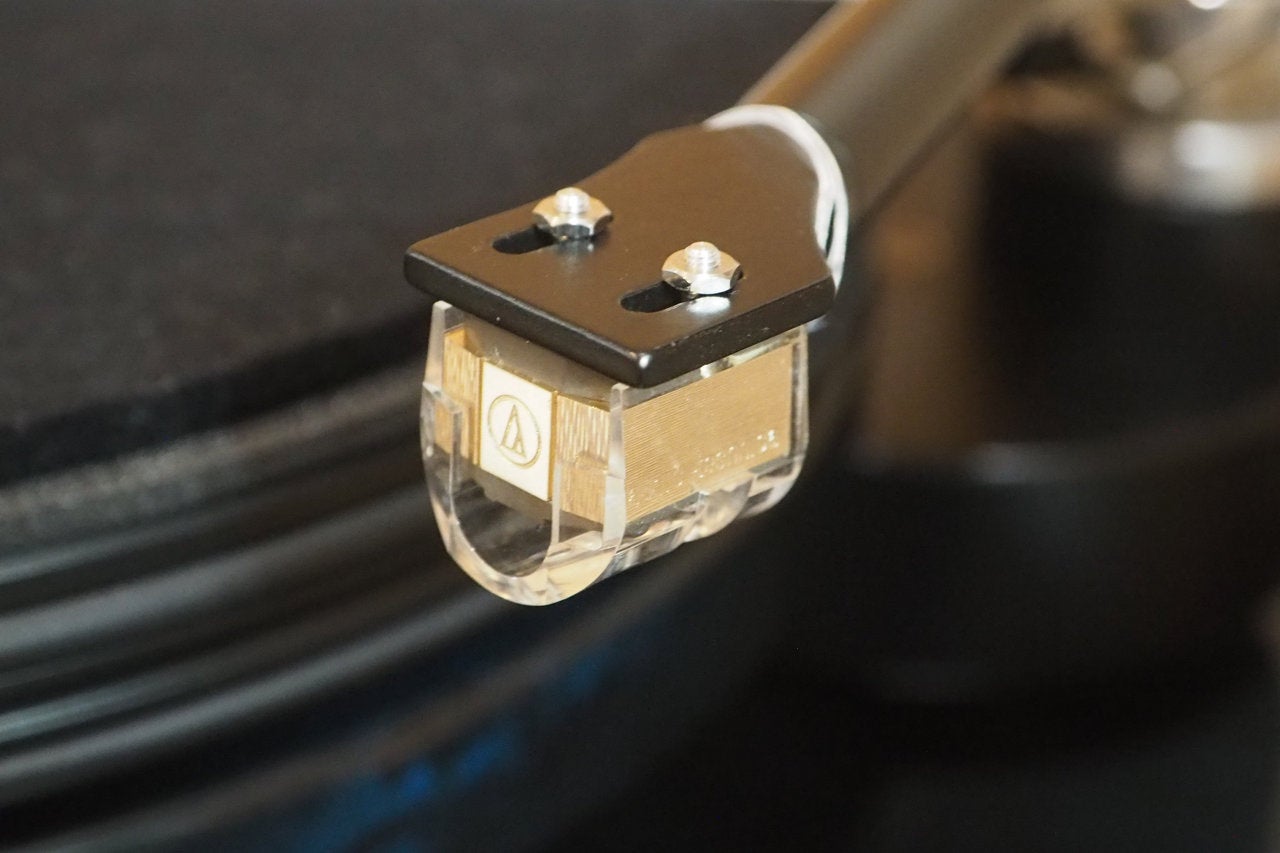

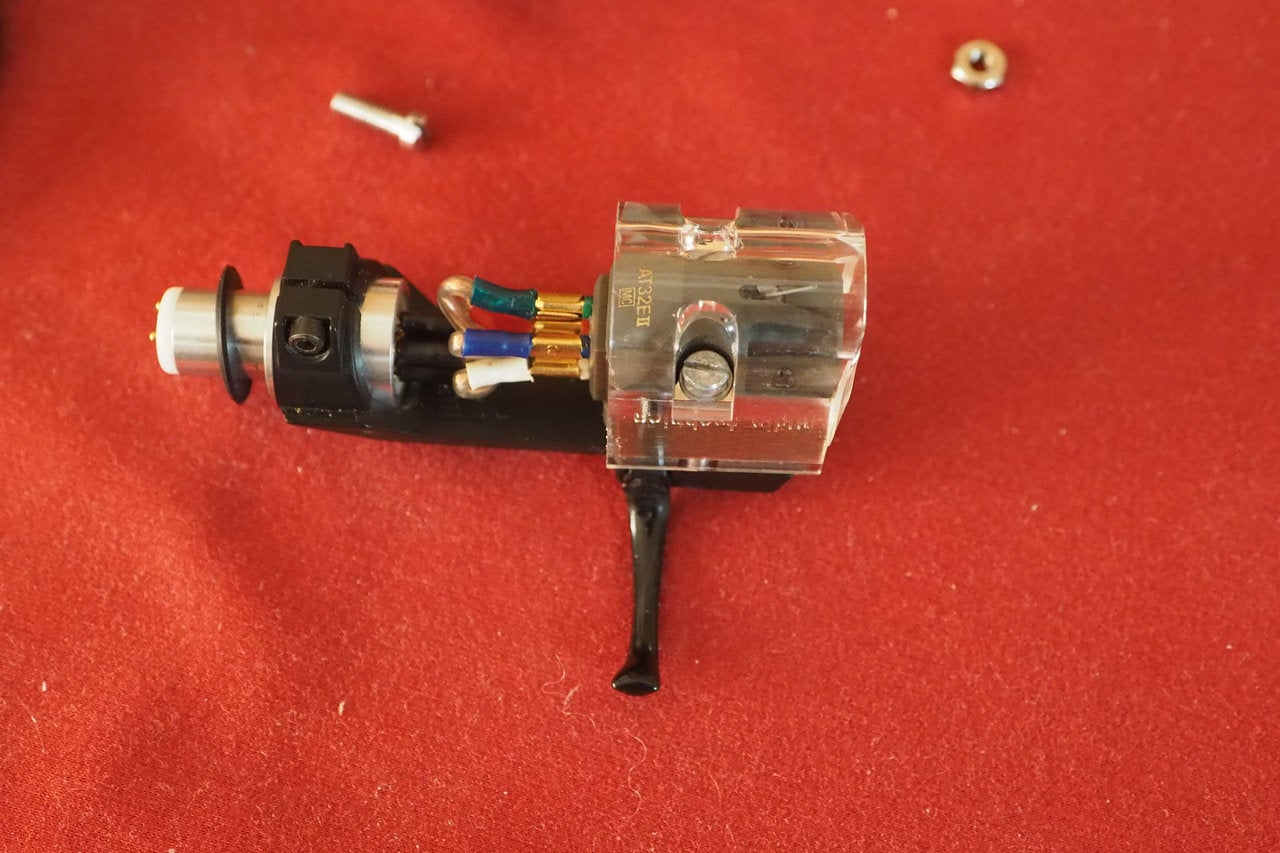

・・・そうだ! 先日購入した AT-32EII MC があるじゃないか!

こいつに換装して聴いてみよう!

改めて観ても、中古品にしては美麗です。顕微鏡で確認したスタイラスもミント。もしかしてほぼ未使用だったのでは。ボディがぴかぴかなのはそそります。

そう、Spacedeckのアームはユニヴァーサルでは無い。シェル一体成形のアームです。それだけだったら良いが、銀線のシェルリードは超極細で、アームパイプ内から直出しされている。こいつを断線させたら一貫の終わりです(・・・ってまあ、開けて引き直せばいいのですけどね)

つまり、こいつのフォノカートリッジ交換は困難を極めます。だから、一旦カートを装着してしまうと数ヶ月〜数年放置してしまうのです。ズボラだから&怖いので。

フォノカートリッジの交換開始

酔っ払ってるの厳禁なのはもちろんのこと、さあ、やるぞ!という気合が必要です。

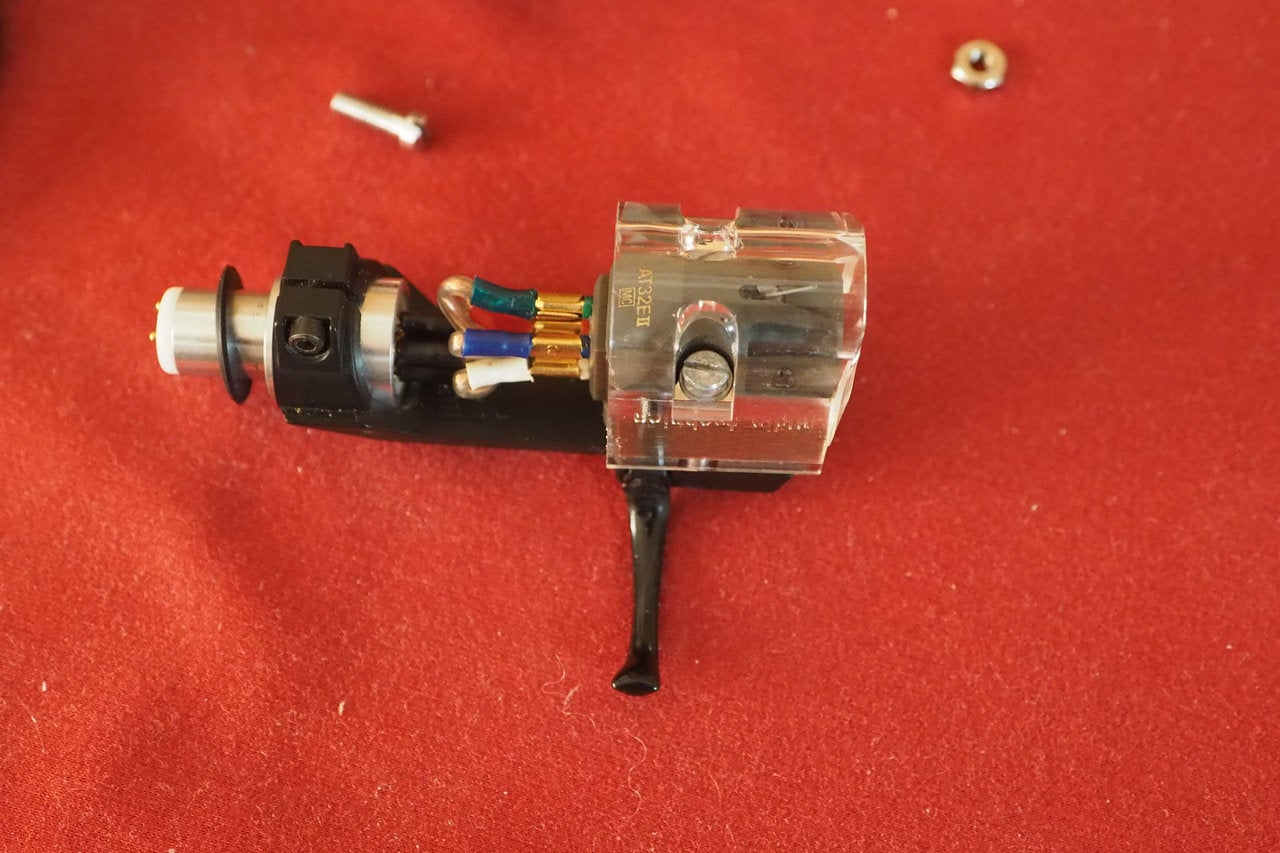

AT-F5が外れました。

いや〜・・・緊張の極致。毎度脂汗です。これはやったことのある人にしか判りません。

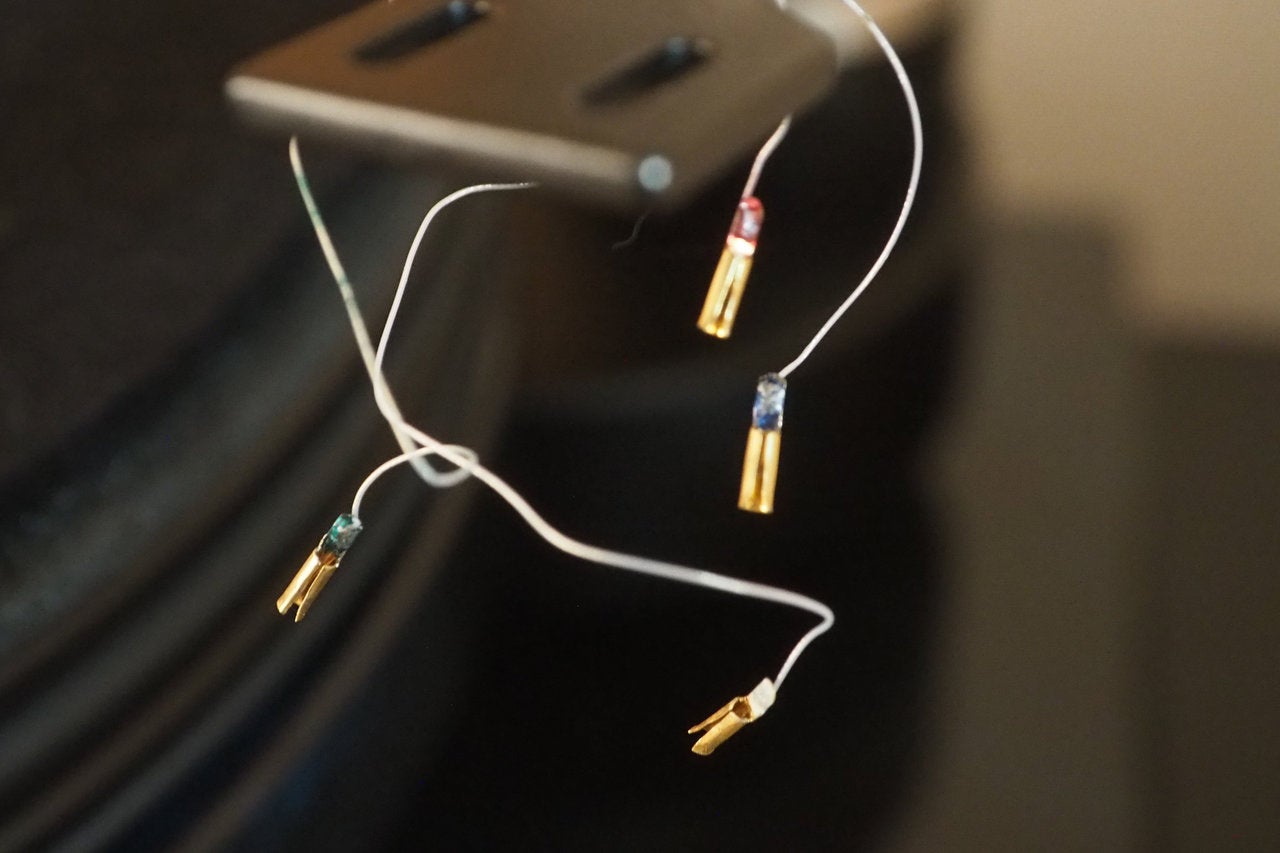

例えば頑強に差し込まれたこのシェルリードは、ピンセットでつまんで、ほぼ力技でピンから引っこ抜くのですが・・・。

そのとき、こんな感じの汎用のシェルリード、こんな極太のリードなら、少々力をかけても大丈夫です。ですが、SpaceArmのシェルリードは髪の毛のように細いのです。少しでもストレスを掛ければ容易に断線します。

・・・で、結論を先に書くと、やっちまいました。初のリード断線です。(^_^;)

断線、そして・・・

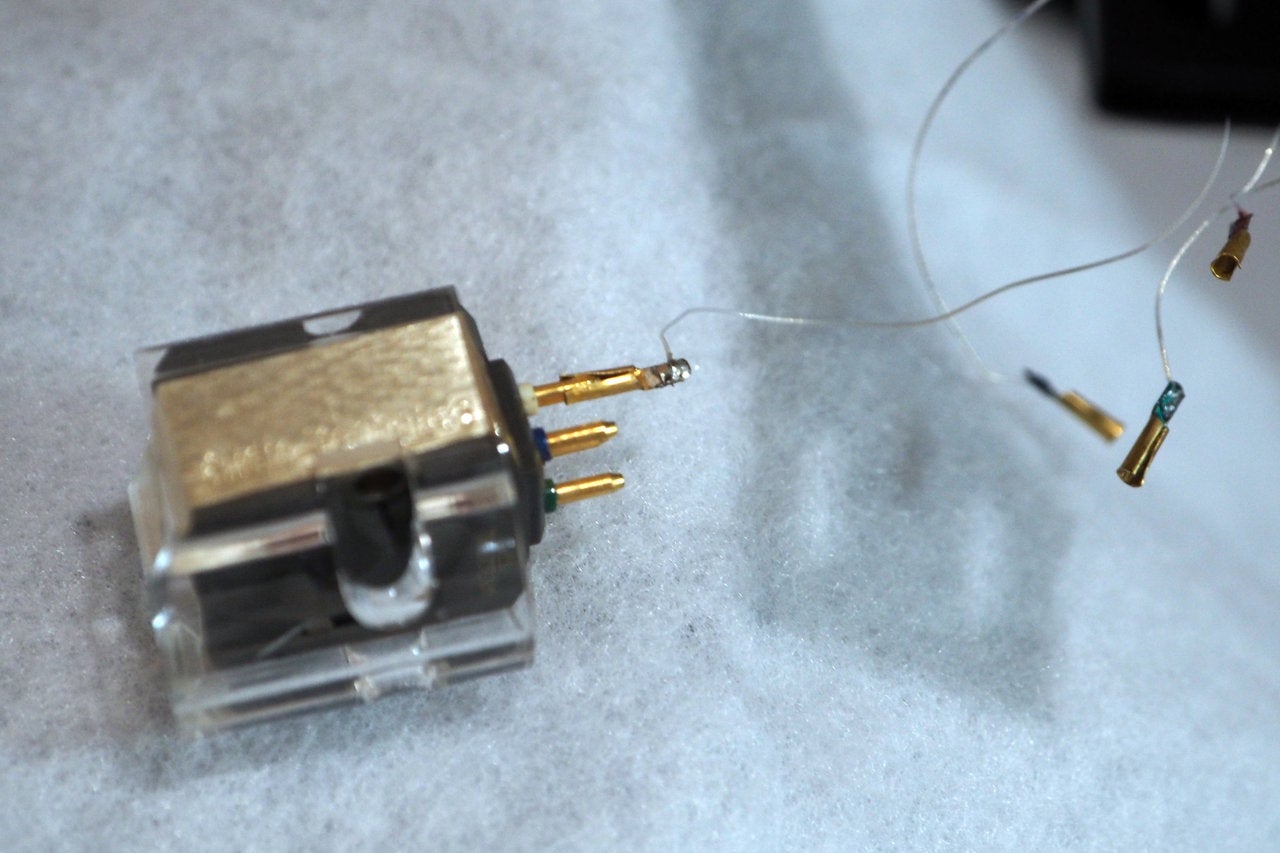

取り付け直前。AT-32EIIの自重をシェルリードでブラーンと支えていたら、その重みで1本断線しました。AT-32EIIの重さ程度なら大丈夫だろうと踏んでいたが、甘かった。横着するとこうなるわけです。

はんだ付けで修理します。

こ、これがまた難しいのなんのって・・・。💦

カートリッジの重みをガイドがわりにして、なんとかはんだ付けに成功。。。

ハァハァ・・・

部屋はエアコンで涼しいのに、汗まみれです。(過緊張によるものです)💦

ぬぬぬ、なんとか成功。。。

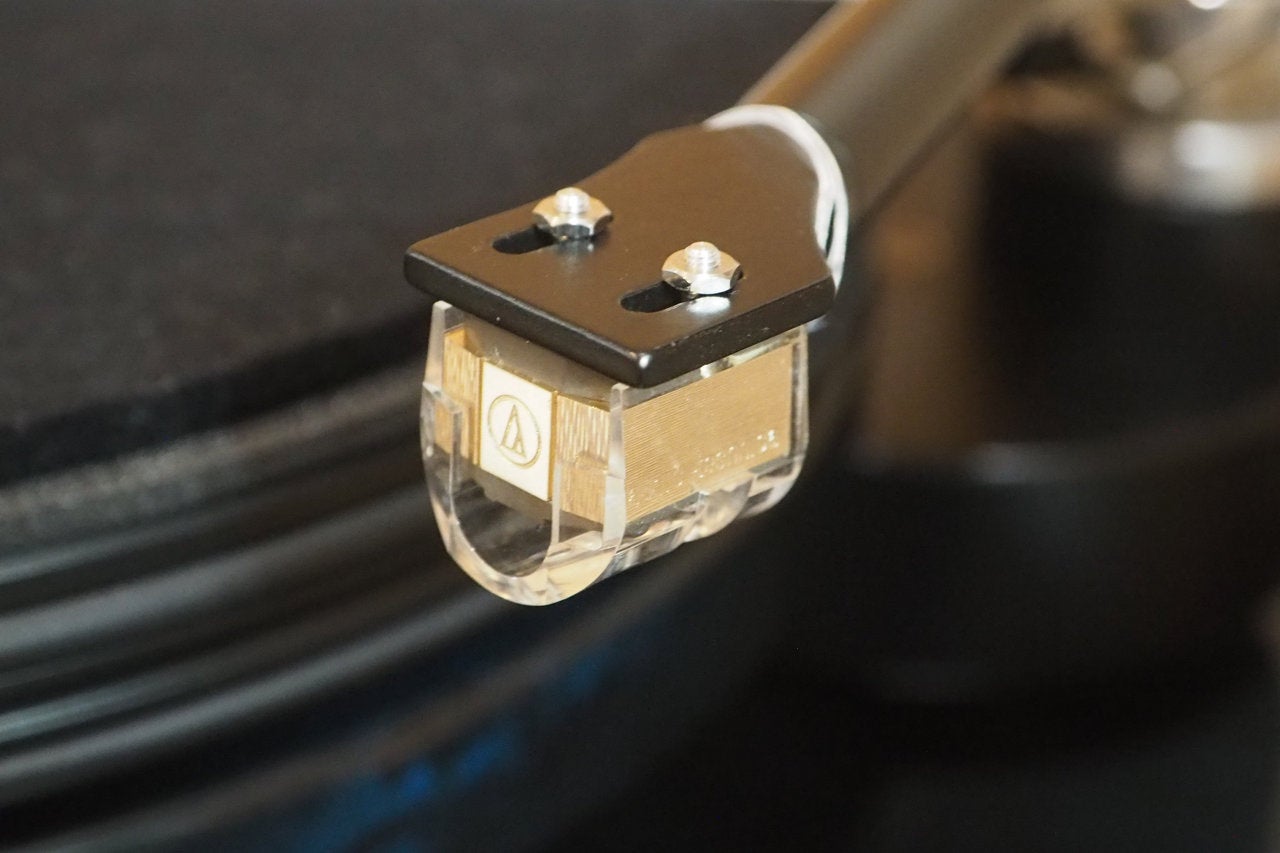

シェルリードを長めに引っ張り出しておいてアームパイプの外周ぐるり、、、は私特有の工夫です。少しでもリードのストレスを無くし、断線事故を防ごうという。(それでも切れましたけどね)

故人トム・フレッチャーさんはフォノカートリッジ交換なんて想定していないのでしょ。

アンタは理想で至高の音質を追い求めてる、音響の求道者なんでしょ?だったら、アンタの考える「理想のカートリッジ」もただ一つのハズ。交換しないのだからカートリッジ交換の利便性なんて必要ないよね?着けっぱなしだよね? だからこそ、俺のプレーヤーを選んでくれたんでしょ?

・・・てそんな感じ。

インストラクションマニュアルにも、カートリッジ装着はアームを取り外ししてやるように指示がある。そんな面倒臭いことやってられっかー。

音質の異なるフォノカートリッジを取っ替え引っ替え楽しみたいな〜 などという日本人的ないじましい使い方は想定外というわけですか。そんなこんなで、やっぱりユニヴァーサルアームっていいよね、もう1本足してダブルアームにしようかな?なーんて考えたりもします。なかなか高くて買えないんですけどね、良いアームは高くって。

一方で、理想論者でミニマリストなもう一人の自分は、「やめとけ、そんなカッチョ悪いの、潔くないし外観も劣悪になる」と囁いているのです。

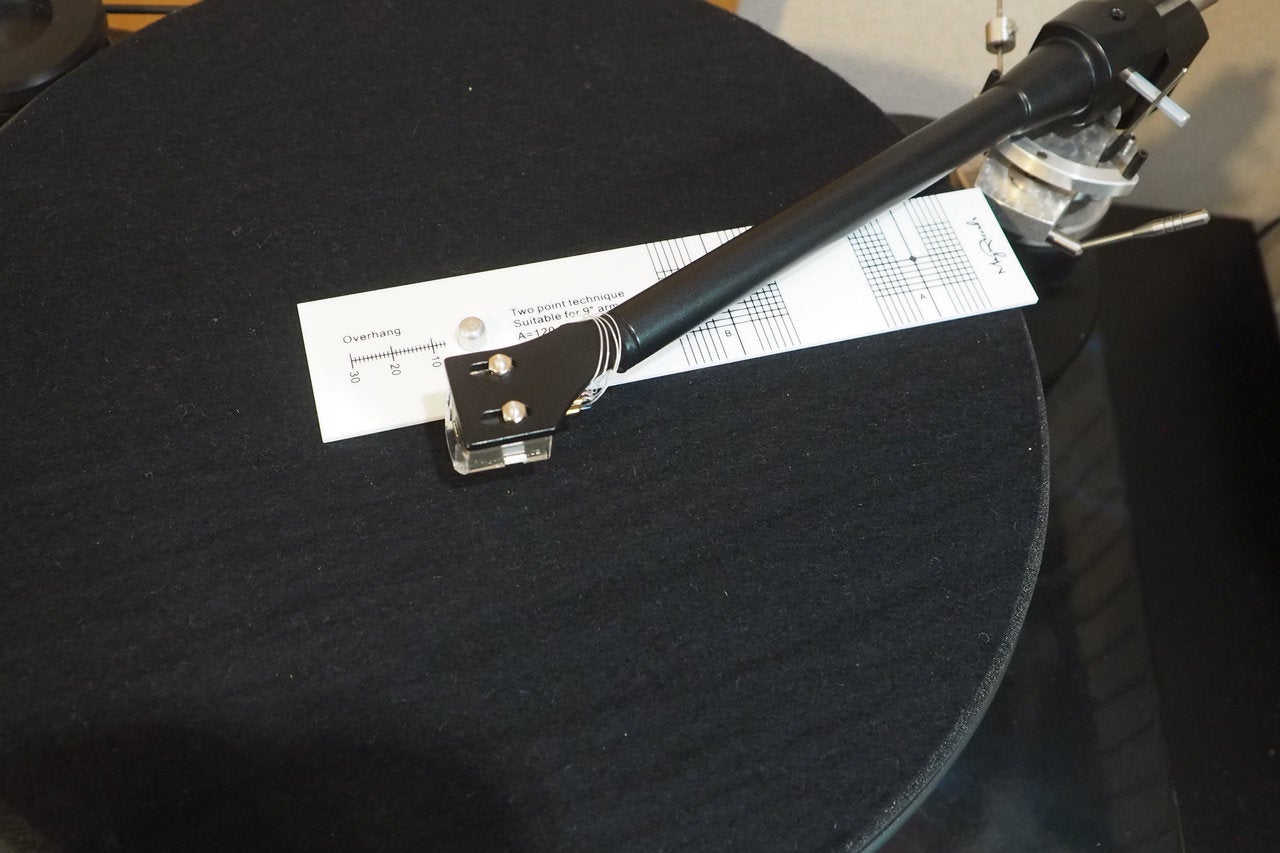

プレイヤーの調整

脱線しました。

今回のカート交換は本当に久々に苦労した。(断線したから)

さ、あとは再調整ですね。

まずはオーヴァーハングを・・・。寸法を測ってから緩かったビスを本締めします。

こんなのはね、テキトーでいいんです。

そんなに音質は大きく変わらん。どうせ大小内周歪は出るのだ。

それよりも、大切なのはインサイドフォースです。

よく、中古でカンチレバーが左または右に傾いてしまった個体がありますね。あれは大概外力を加えたなどの事故ではなくて、インサイドフォースの調整不良です。正しい使い方をしなければ、ダンパーが横方向へ余計なストレスを受けてどんどん曲がっていき、それで癖が付くから元へ戻せません。

そして最後は、針圧です。これも重要。

0.1mg変えるだけで結構音は変わりますね。

・・・ところが、あれ?

昨年購入した、中華製の針圧計。

電池を換えても起動しません。故障か。

えええ〜、? 数回しか使ってないのに、もう壊れちゃったの?

さすがは中華製というところか。

仕方がないので、今まで使っていた簡易計で針圧調整し、また新しいのを発注しました。ブランド名が壊れたものと同じ(笑) また壊れるんだろうな。。。

さあ! 調整が終わったので聴くぞ!

・・・というところで嫁子供が戻ってきたので、視聴はお預けとなりました。。。

ベースプレートの交換?(構想)

これまで、Spacedeckは買ったなりでほとんどいじってきませんでした。

海外ではプラッターマットを替えたりベースボードを替えたりと、音質チューンが盛んです。私はといえば、これまでどノーマルで満足だったのでいじる気が起きなかったのですが、ここ2年ほどで(ラウドスピーカーが完成したこともあり)音質が飛翔したこともあり、少しいじり虫が疼き始めています。

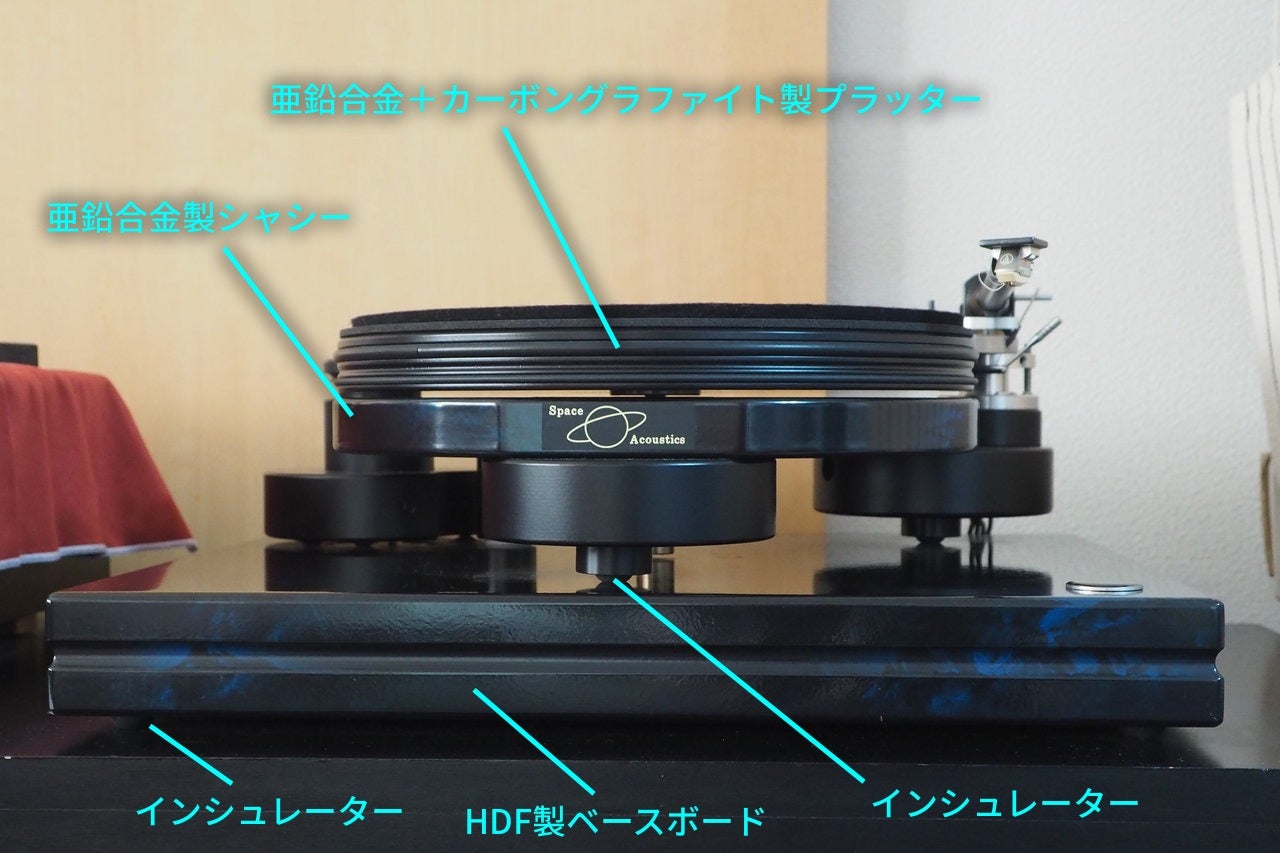

Spacedeckは下図のような構成となっています。

つまり、プラッターとシャシーだけでプレイヤーとしては成立してしまっていて、HDF製のベースボードは飾りというか、オマケなんですね。音質調整のための追加オーディオボードとでも言うのかな。

シャシーとベースボードはインシュレーターを介してメカニカルには遮断されています。確かにこの大理石風の飾り塗装のされたベースボードはデザイン上の大きなポイントであり、雰囲気を醸し出しているのは間違いありません。しかし見た目を別にすれば、他のボードに置き換えてしまっても良いのです。

音響フィードバックを減ずるのであれば、ベースボードはもっと質量が大きく厚みのある物の方が優位です。例えば、大理石や御影石などの天然石でしょうか。

音響フィードバックを考える上で重要なのが、プレイヤーシャシーの「面積」=コンパクトさです。例えばプレイヤーが木製の立派なハコを持っていると、そのハコ部が大面積であるほどラウドスピーカーからの音圧を多く拾ってしまいます。その点、Spacedeck(やジャイロデック)のシャシー面積はプラッターとほぼイコールですから「理想的に小さい」と言えます。

その下にあるベースボードが音圧を拾って、シャシーに伝えてしまったら元も子もありませんから、ベースボードは出来るだけ重くリジッドな方が優位になりそうです。

これはいわゆる「ハウリング」のお話とは違います。ハウリングが無いからと言って、音響フィードバックが無いわけではない。やっぱり、大音量で鳴らしていればその音圧でプレイヤーは揺すられ再生音に影響しています。アナログプレイヤーの場合理想的なのはやはり別室に置いてあることでしょうか、夢のまた夢ですが(笑)

シリコンパワー ノートPC用メモリ DDR4-2400(PC4-19200) 8GB×1枚 260Pin 1.2V CL17 SP008GBSFU240B02

Synology NASを拡張した時に入れたメモリーがコレ!永久保証の上、レビューも高評価。もちろん正常に動作しており、速度余裕も生まれて快適です。

フィリップス 電動歯ブラシ ソニッケアー 3100シリーズ (軽量) HX3673/33 ホワイト 【Amazon.co.jp限定・2024年モデル】

歯の健康を考えるのならPhilipsの電動歯ブラシがお勧めです。歯科医の推奨も多いみたいです。高価なモデルも良いですが、最安価なモデルでも十分に良さを体感できる。