やっとプロジェクト始動。

とはいえこのプロジェクトは遠大で、いや演っている事は大した事有りませんが考察やナレッジが膨大なので、「気が遠くなりそうな」話ではあります。例えば本プロジェクトのとっかかりに当たるこの原稿は余りにも長大で、読むのが苦痛になると思います。誰かに読ませるための物ではなく、私の思考整理のための原稿だと考えてください。

Digital-RIAAとは?

アナログのRIAA-イコライジングを介さずにディジタイズし、ディジタルドメインでRIAAカーブフィルタを通すというプロジェクトです。つまりアナログフォノイコライザーは使わないでディジタルのフォノイコライザーを通す。

全てはYASU-NORIさんのこの記事に端を発しています。

モーレツに真似してみたくなったのです。

そう、なんとなく脳内で考えたことはある「RIAAカーヴをディジタルドメインで作ってみたら、どうなるのだろう」というのをYASU-NORIさんが先に始めてしまったのです。興奮しましたね。と、同時に最後はどうなるのだろうというのを見届けてから自分も追試してみようと思いました。

着手が遅れた理由

もっと早く、ディジタルRIAAはやってみたかった。

しかし、着手が遅れた理由があるんです。他のプロジェクトで忙しかったから。というのは言い訳にならない。実は他に理由があります。

大きな理由としては2つ。最初はアイディアに興奮しましたが課題が大きいことも見えてきた。

(1) ChatGPTとの壁打ちで、この方式に原理的なメリットがほとんど見いだせないのが徐々に明らかになった。(萎え~)

(2) 深堀りをするうちに、このテーマは海外でチャレンジャーがひとりふたりではなく、2000年代前半から大量に先行者が居て、ナレッジが蓄積されていると知ったこと。(萎え~)

ですね。

まず(1)については本原稿の中盤で大量に出現しますし、(2)についても原稿の終盤で触れていこうと思います。

さあ、ここから先は長いですよ。付き合う積りがないのなら離脱するなら今です。

このテーマのスキームについての考察

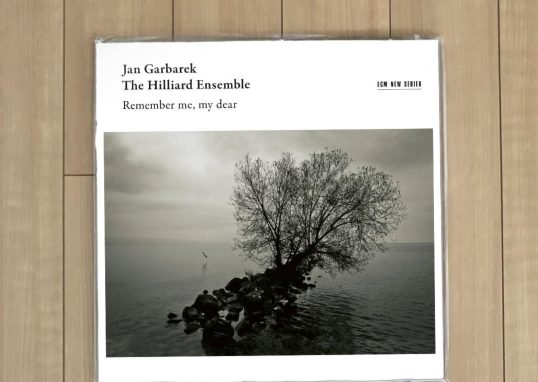

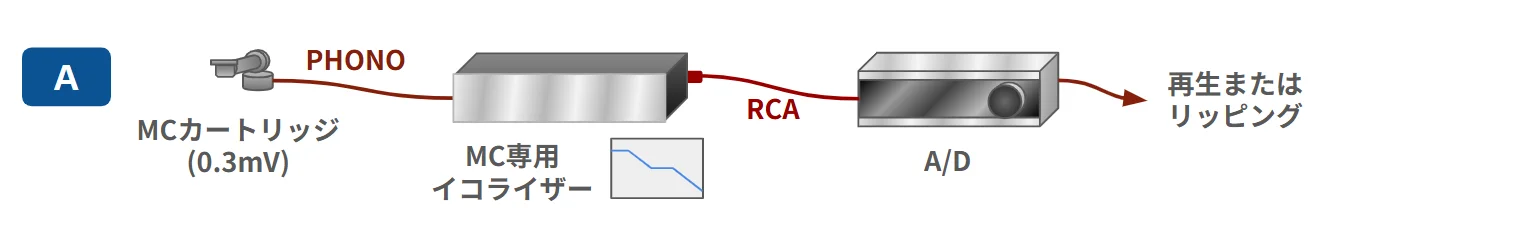

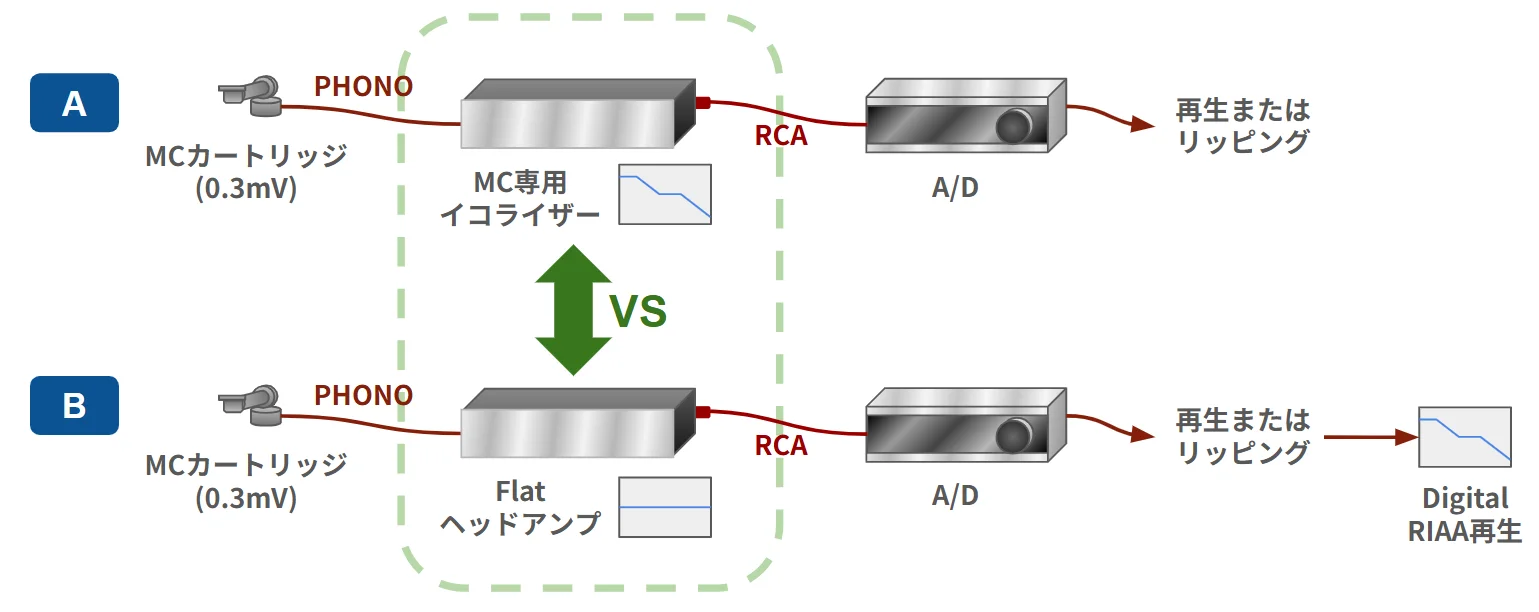

まず、普通のアナログディスク再生のスキームを見ておきましょうか。

例えば拙宅では多くの方の装置と同様で、こんな構成になっています。

これを「スキームA」と呼ぶことにしましょうか。

中段にある「MC専用イコライザー」は微弱なMCカートリッジの信号をLINEレベルに持ち上げて、かつRIAAカーヴを再現するため、トータルでは+60dBを超えるほどの膨大なゲインを持っています。(アンプは2段構成。)

私はこれまで、そのフォノイコライザの出力電位をA/D変換し、リッピングを行ったり、ANDROMEDAでラウドスピーカー再生を行ったりしていたわけです。

このプロジェクトの基本思想をカンタンに説明すると、

カートリッジの出力をすぐにディジタル変換する

(=余計な信号プロセスを通さない)というものです。

なんだか凄くピュアーな感じがして、音質が良さそうな気がしてきませんか?だって、トランスも通らないしアンプも通らないしRIAA補正も通らないんです。究極のピューリズムな気がしてきませんか?私もそこに魅力を感じていました。

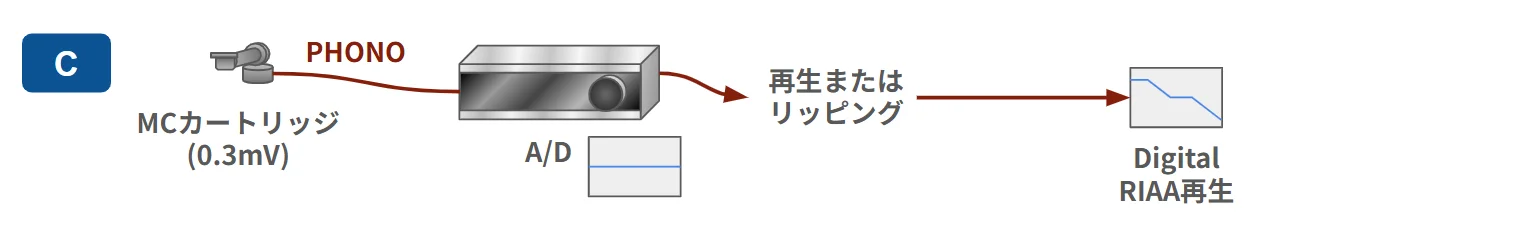

そこで出てくるのが下記の図式、「スキームC」です。

カートリッジの出力をすぐにA/Dし、ディジタル信号として保存してしまう。劣化が無いような気がしてきます。そしてそれを後から増幅しようがRIAAしようがどうぞご自由に。

ただ、このCは絵を描いてみると解りますが、始める前から破綻していました。

ゲインダイアグラムが全く考慮されていないからです。MCカートリッジのTypicalな出力電圧は0.3mV。これに対して、A/DプロセシングチップがDレンジを使い切るにはP-Pで数1000mVのスイングが必要。つまり、こんなものは保存してもノイズフロアに埋もれて使えません。(このことは後ほどAI解説の冒頭でも出てきます。)

DIGITALドメインで保存したり加工したい。

→それにはA/D変換が必要。

→A/D変換してDレンジを使い切れる妥当な電位まで昇圧が必要。

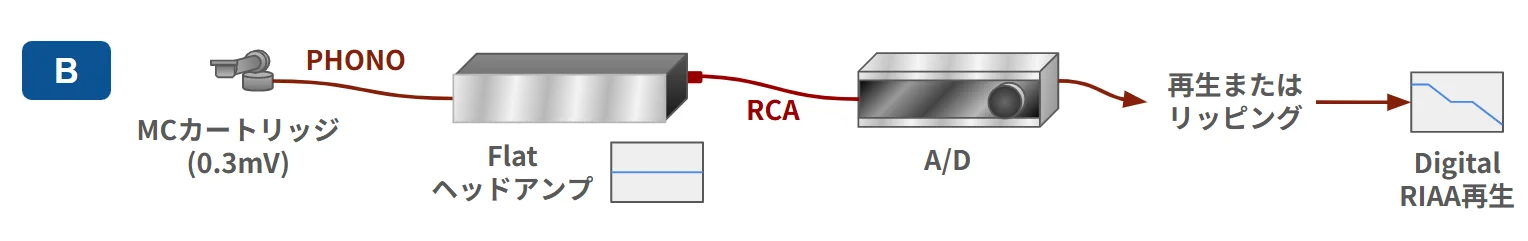

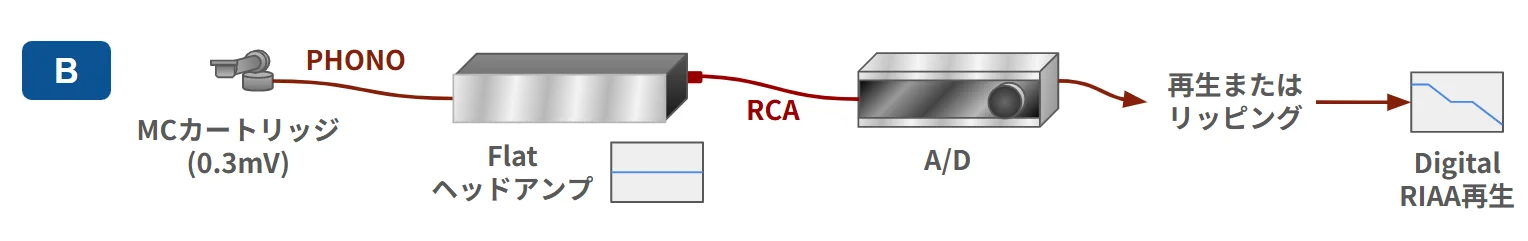

となるわけです。そこで出てくる妥当なスキームが下記「スキームB]です。

なんでも良いんですけど、カートリッジとA/Dの間に高ゲインのアンプを置くことで、A/Dが実用レベルに達するようにするわけです。上記、「Flatヘッドアンプ」はUSBオーディオデバイスに入っているマイクアンプでも良いでしょうし、入力インピーダンス考慮された自作のヘッドアンプでもよいでしょう。

ただ、ここで「アレ?何か変だな?」という事に気づきます。

A vs. Bは、どちらも中段にアナログのアンプが介在しています。

ということは?

MC専用イコライザー vs. Flatヘッドアンプ

の音質対決になっていないですか?

本当は、アナログの介在していない「アナログ対ディジタル」の対決をしたかったのです。でも、これでは「アンプの品位」の直接対決に持ち込まれてしまいます。

たとえば、Aがモーレツに品位の高い超高級イコライザーアンプとして、Bが中華製の安物のUSBインターフェースのマイクアンプだったとして、果たしてBは勝てるのでしょうか。そして、それは「アナログvsディジタル」の対決をしたことになるのでしょうか?(もちろん成りません)

この辺のスキームの曖昧さが私を萎えさせ、プロジェクトが遅延した理由です。

まぁ、それでも面白そうだから演るんですけどね。

このプロジェクトを完遂するにはゲインダイアグラムの考察が重要と分かったので、chatGPTを相手に少し考察を重ねています。その結果も私を萎えさせる原因になりました。要するに何を目的にどこを検証しているのか解らなくなるのです。

以下、やり取りの一部を転載します。

AI照会で鮮明となる、このテーマの課題

いわゆる、オーディオ用途のA/Dコンバーターというデバイスがあります。これのダイナミックレンジを使い切るようにするには、一般論で、入力するオーディオ信号には何mVくらいの入力電圧のスイングが必要になりますか?

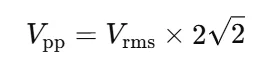

一般的なオーディオ用 A/D コンバーター(たとえば 24 bit/192 kHz 対応など)のフルスケール入力(0 dBFS)は、だいたい 数 Vpp(ピーク‐ツー‐ピーク) 程度に設定されています。これを mV 単位で言い換えると、

- シングルエンド入力で 1 Vrms をフルスケールとする場合

1 Vrms ≒ 2.828 Vpp → 約2828 mVpp - シングルエンド入力で 2 Vrms をフルスケールとする場合(プロ用ラインレベル)

2 Vrms ≒ 5.657 Vpp → 約 5657 mVpp - ±1 V(差動±1 V)入力をフルスケールとする場合

差動 2 Vpp → シングルエンド換算で約 1 Vpp(1000 mVpp)

なぜこのくらいの電圧が必要か

ADC の規格

多くのハイエンド/プロ用 ADC は「+4 dBu=約 1.228 Vrms」や「+24 dBu=約 12.28 Vrms」を基準に設計されています。- +4 dBu ≒ 1.228 Vrms → 3.47 Vpp(3470 mVpp)

- +24 dBu ≒ 12.28 Vrms → 34.7 Vpp(大電力PA用途)

- ダイナミックレンジとの関係

フルスケール振幅を大きく取らないと「0 dBFS からノイズフロアまで」のダイナミックレンジ(たとえば 24 bit なら理論上 ≒144 dB)をフルに使えません。入力が小さいと S/N 比が実質的に落ち、ダイナミックレンジが狭まってしまいます。

実装時の注意

- マイク入力やステレオミニ‐プラグなど、直接の ADC 入力前にはプリアンプ/インピーダンス整合が入るため、実際には数百 mVrms の小信号を増幅して上記フルスケールに合わせます。

- 差動入力の場合は「±何 V」の表記に注意。たとえば ±2 V なら 4 Vpp(4000 mVpp)となります。

まとめ

- 大まかに言って「数千 mVpp(1 Vpp~6 Vpp)程度の振幅」が、フルスケールダイナミックレンジを使い切るために必要

- もしお手持ちの ADC のデータシートに「フルスケール入力 ±X V」や「0 dBFS=Y Vrms」とあれば、

この目安をもとに、プリアンプや入力バッファのゲイン設定を調整すれば、A/D コンバーターのダイナミックレンジを最大限活用できます。

オーディオ用のMCカートリッジがあります。RIAAイコライザーやヘッドアンプを通過していないMCカートリッジの出力電力は1kHzで0.3mV-RMSだったとします。このMCカートリッジ信号を直接A/Dコンバーターに入力したとして、A/Dコンバーターのダイナミックレンジを使い切れるでしょうか?

0.3 mV₍rms₎をそのまま24 bit/192 kHzクラスのオーディオADC(フルスケールを1 V₍rms₎前後と仮定)に入れてみると、

- フルスケールとのレベル差

フルスケール(0 dBFS)を1 V₍rms₎とすると、0.3 mV₍rms₎は

つまり入力はフルスケールに対して約70 dBも小さいレベルです。

- 実質的に使えるダイナミックレンジ

仮にADCのビット深度が24 bit理論値(≈144 dB)だとしても、入力信号振幅が–70 dBFSでは

程度しかダイナミックレンジを“使い切れない”ことになります。

実際のADCではクロックジッタや内部ノイズなどで理論値よりも20〜30 dBほど悪化するため、±3 mV以下の小信号ではむしろノイズフロアに埋もれてしまう可能性が高いです。 - 必要なプリアンプゲイン

ものゲインが必要になります。

実際にはRIAAやヘッドアンプで40〜60 dB程度のゲインをかけてからADCに入れるのが一般的です。

結論:

MCカートリッジからの0.3 mV₍rms₎を「そのまま」ADCに入力したのでは、ADCのフルダイナミックレンジ(0 dBFS〜ノイズフロア)をほとんど活かせず、むしろノイズフロア以下に埋もれてしまいます。したがって、RIAAイコライザーやヘッドアンプで十分なゲイン(合計でおおむね60〜70 dB程度)をかけてからADCに入力する必要があります。

では、アドバイスにしたがってMCカートリッジをリニアゲインで+60dB持ち上げるヘッドアンプを準備しました。 「A: 一般的な特性の60dBのヘッドアンプ」 と 「B: とても特性のよいRIAAイコライザー」があったとして、Aを直接A/Dコンバーターに入力する音質的なメリットは有りますか?

ヘッドアンプ A(60 dBのフラット増幅器)をそのままADコンバーターに突っ込む場合と、良特性のアナログRIAAイコラを通してからAD変換する場合を比べると、次のようなメリット・デメリットがあります。

Aを使うメリット

デジタルでの「正確な」RIAA補正が可能に

- アナログEQをバイパスして“生”のカートリッジ信号を録ることで、後段のソフトウェアやハードウェアで好きなだけ精密にRIAAカーブを補正できる。

- フィルタ係数の微調整や位相補正、さらに特殊なカーブ(例えば±0.05 dBのトレランスを狙う、あるいは非標準カーブへの応用)など、デジタル領域で自由度が高い。

信号経路がシンプル

- 物理的なEQ回路を省くことでアナログパスが短くなり、余計な位相歪みやインピーダンス不整合が減る可能性がある。

- アナログEQ固有の部品劣化やマッチング誤差によるチャンネルセパレーション低下を避けられる。

ソフトウェア/ファームウェアによる一括管理

- 録音データをいったん「フラット増幅+AD変換」で統一しておけば、マスタリング環境やリマスター時に一元的にEQ処理できる。

- 将来、別のカートリッジ特性やイコライザーカーブへ対応したいときも、物理回路の取り換えが不要。

Aを使うデメリット

ノイズフロアとダイナミックレンジの劣化

- 60 dBもの大ゲインをヘッドアンプ段で稼ぐと、そのアンプ自身の入力換算ノイズ(=相当入力雑音)がそのまま大きくなる。

- 特に低周波(レコードのRIAA録音時には強くカットされていた帯域)を大きく増幅してしまうため、ウーファー帯域のノイズが目立ちやすい。

ADコンバーターのオーバーロードリスク

- フラット特性のままローエンドもフルに増幅されるため、EQ済み信号と違って低周波成分が強く出てしまう。

- その結果、ADC入力段が重低音で振り切れる/クリッピングするリスクが高まる。

トーンバランスの確認がしづらい

- 録ったままの信号は「RIAAでプリエンファシスされた状態」なのでリスニング時やモニタリング時に不自然。

- 録音中の音質チェックには、別途モニタ用のデジタルEQを挟む必要がある。

B(良特性RIAA)を先に通すメリット

- ノイズカット特性:レコードの低域ノイズ(スクラッチ音やフラッター成分)をあらかじめEQで抑え込めるので、ADC前段でノイズを増幅しなくて済む。

- モニタリングの手軽さ:録音時点で正しい周波数特性の音を聴きながら調整できる。

- 位相/振幅特性が保証された標準カーブ:カートリッジ→RIAA→ADC 全体で「設計どおりのRIAA特性」を確実に再現できる。

結論

純粋な「音質的メリット」だけを見れば、

- アンプのノイズや歪みが支配的になるヘッドアンプ A を通すより、特性の良いアナログRIAA B を通してからADCするほうが S/N比・歪率・モニタリング性 の面で総合的に有利

- アンプのノイズや歪みが支配的になるヘッドアンプ A を通すより、特性の良いアナログRIAA B を通してからADCするほうが S/N比・歪率・モニタリング性 の面で総合的に有利

ただし、

- 将来のリマスタリングや異なるEQカーブへの適用、デジタルでの精密補正を重視するなら、

- “フラット増幅+生ADC” の手法も一つのワークフローとして成立します。

一般的には「ヘッドアンプ+アナログRIAA」を組み合わせたあとでAD変換し、必要に応じてデジタル領域で微調整するのがベストプラクティスです。

いわゆる「USBオーディオインターフェース」の製品には、マイクヘッドアンプがついています。このマイクヘッドアンプのゲインはどのくらいあると思われますか? 一般論で大丈夫です。

USBオーディオインターフェースに内蔵されているマイクプリアンプのゲインは、製品によって若干の差はありますが、一般的には以下のようなレンジで設計されています:

約40〜60 dB前後

多くのエントリー/ミドルクラス機では、こういった範囲が標準です。- ダイナミックマイク(低感度・インピーダンスが高め)の信号でも十分に増幅できるように、最低でも40 dB程度は確保。

- コンデンサーマイク(高感度・ファンタム電源が必要なタイプ)を使う場合も、多くは40〜50 dBあれば十分なレベルが得られます。

ハイエンド機では最大60〜70 dB前後

プロ用/ハイエンドモデルになると、マイクの種類(特にリボンマイクや低感度ダイナミック)にも対応できるよう、最大ゲインを高めに設計していることがあります。- たとえばリボンマイクを直結したときにもしっかり音が録れるよう、60 dB〜65 dBくらいまで上げられるモデルも存在します。

- ただし、最大ゲインを上げるほど内部ノイズ(プリアンプの入力換算ノイズ)が目立ちやすくなるので、実用上は「50 dB前後をちょっと超えるくらい」が一番ノイズ/ヘッドルームのバランスがよいことが多いです。

もう少し詳しく

ゲインレンジ(ダイヤルまたはノブの刻み)

- 多くのUSBインターフェースでは「0 dB(パススルー)〜最大60 dB」という可変範囲があり、10 dB刻みや∞–+5 dB(マイナス)〜+60 dBといった表記になっているケースがあります。

- 一部のモデルでは「ゲインノブを回した位置で0〜10位が20 dB、10〜20位が40 dB、20〜40位が60 dB」のように、デジタル表示で細かく段階が分かれていたりします。

使い分けの目安

- ダイナミックマイク … 一般的に感度が低めなので、+50 dB以上のゲインが欲しい。

- コンデンサーマイク … 内蔵プリアンプで40〜50 dBあれば、ほとんどの作業で十分。

- リボンマイク … さらに感度が低いものが多いため、+60 dB前後の余裕ゲインがあると安心。

仕様に書かれている「入力換算ノイズ(EIN: Equivalent Input Noise)」

- たとえば「–128 dBu @ 60 dB ゲイン」というようなカタログスペックが書かれていれば、その状態でマイクに相当するレベルのノイズが–128 dBu程度、という意味です。

- USBインターフェースのプリアンプを選ぶ際は「最大ゲイン」「最小ゲイン」「EIN」のバランスを見て、用途に合った製品を選ぶとよいでしょう。

まとめ

- 一般的なUSBオーディオインターフェースのマイクプリアンプゲイン:

約40 dB〜60 dBが標準。

- プロユース/ハイエンド機:

最大で 60 dB〜70 dB程度まで対応するものがある。

- 実際には、使いたいマイク(ダイナミック/コンデンサー/リボン)や録音シーンに合わせて、「必要最小限のゲイン+適切なノイズ水準」が保たれているかをチェックしましょう。

USBオーディオインターフェースのマイク入力を「ローインピーダンス受け」に設定して、そこにMCカートリッジを直接接続したとき、ゲインダイアグラムやS/Nの視点で実用になりますか?

USBオーディオインターフェースのマイク入力(特にローインピーダンス受け)に、MCカートリッジを直接つなぐのは、以下の観点から実用的ではありません。順を追って解説します。

1. 入力インピーダンスのミスマッチ

- MCカートリッジの理想負荷

一般的なMCカートリッジは、負荷インピーダンスが数十Ω~数百Ω(たとえば100Ω~500Ω など)に最適化されています。これに対して、USBオーディオインターフェースのマイク入力を「ローインピーダンス受け」にしたとしても、実際には2kΩ~5kΩ程度が最低値である製品がほとんどです。

インピーダンスの落差

もしマイク入力をいちばん低い設定(内部で約2kΩなど)にしても、MCカートリッジ側の「規定負荷100Ω」とは大きく乖離しています。結果として:- カートリッジの発電量(出力電圧)がカートリッジ自身に設計された負荷では出なくなる(発電コイルの特性が変わる)。

- 周波数特性(特に低域・高域の振る舞い)が変化し、再生すると音質が変わる(たとえば低域が薄くなる、歪みが増える)。

→ つまり「入力インピーダンスを合わせる」という本来の目的が果たせず、MCカートリッジの設計特性を活かせません。

2. ゲイン不足とS/N(ノイズフロア)の問題

(1) トータルゲインを見たときの不足

- 典型的なMCカートリッジの出力:0.3 mVrms(1 kHz)

USBインターフェースのマイクプリアンプ最大ゲイン:約60 dB前後

結論:マイクプリアンプの最大ゲイン(60 dB)だけでは、ADCフルスケールに届きにくい。

- 実際には「MCカートリッジ → フラット+マイクプリアンプ 60 dB → ADC」よりも、「MC → RIAA+ヘッドアンプ 60 dB → ADC」という経路のほうが、フルスケール 0 dBFS に合わせやすい構成です。

(2) ノイズフロアの劣化

マイクプリアンプのEquivalent Input Noise (EIN) が、たとえば「–128 dBu @ 60 dB ゲイン」と書かれているとします。

- –128 dBu ≒ 0.4 µVrms というレベルです。

- これを 60 dB(=1000 倍)で増幅すると、0.4 mVrms のノイズになる。

一方、MCカートリッジの信号は 0.3 mVrms。

- 増幅後のノイズ 0.4 mVrms > 信号 0.3 mVrms → つまりノイズのほうが信号より大きくなってしまい、S/N < 0 dB です。

- 結果として、録音された音は「ヒスノイズに埋もれてしまう」か、「明らかにS/Nが悪い」状態になります。

たとえマイクプリアンプのEIN がもっと良くても(例:–132 dBu @ 60 dB)、

- 増幅後ノイズ ≒ 0.25 mVrms

- カートリッジ信号 0.3 mVrms

- S/N ≒ +5 dB といった非常に低い余裕しか得られず、実用としては厳しいです。

3. RIAAイコライザーが持つ役割

- RIAAイコライザーは、レコード録音時に「低域をカットし、高域をブースト」した状態(プリエンファシス)になっている信号を、再生時に「低域をブースト、高域をカット」してフラットに戻す回路です。

もしこれを通さずに「フラット 0.3 mV だけ増幅」した場合、

- 低域ノイズ(スクラッチノイズ、レコード溝のゆがみなど)がそのまま増幅される

- 高域に対して本来必要な補正がかからないので、「針先から拾ったまま」の周波数特性でADに入る

→ 結果として、ADのダイナミックレンジを有効に使えないだけでなく、最終的にリスニングしたときに異常に曇った音になったり、意図しない周波数特性が記録されたりします。

4. 実用性のまとめ

- 入力インピーダンスのミスマッチ

MCカートリッジは数Ω~数百Ωで最適化されているのに対し、USBインターフェースのマイク入力は2 kΩ以上。

→ 信号の周波数特性や出力電圧そのものが本来の特性からズレ、音質低下を招く。 ゲインとノイズフロアの観点

仮にマイクプリアンプが最大 60 dB まで上げられたとしても、

- MCカートリッジ 0.3 mVrms × 60 dB = 300 mVrms(–10 dBFS 程度)

- ノイズフロアが増幅後に 0.3~0.4 mVrms となり、ほぼ信号と同じかそれ以下

→ 実用的に十分な S/N が得られず、「録った意味がほとんどない」ほどノイズに埋もれる。

RIAAイコライザーの欠如

- レコード信号には必須の再生時補正がかからず、「レコード本来の周波数特性」を再現できない。

- 結果として「音が濁る」「レコード再生としてのバランスが崩れる」。

どうしても「USBインターフェース+マイク入力のみ」でやりたい場合

技術的に厳しいのは事実ですが、もしあえて試すなら:

専用の負荷抵抗(100 Ω 前後)を用意する

- MCカートリッジ端子のホット/コールド間に 100 Ω~300 Ω の抵抗を接続し、インピーダンスを擬似的に設定する。

- ただしこれだけでは「マイク入力の最低インピーダンス≒2 kΩ」とは合わないので、結局は不完全なローディング。

外部ヘッドアンプを噛ませてからマイク入力へ

- 「MC→専用ヘッドアンプ(RIAAフラット設定、かつ出力をマイクレベル相当に調整)→USBマイク入力」とすると、

- マイク入力はあくまで「ライン出力されたヘッドアンプ信号」を軽く受けるだけになるため、比較的ノイズや特性はマシになります。

USBインターフェース側で入力レベルをフルに使う

- マイクゲインを最大にしたうえで、AD入力のクリップを避けるためにUSBインターフェースの入力インピーダンス切り替えも「ローインピーダンス受け(2 kΩ程度)」にしておく。

- ただし、上述のとおりS/Nが取れないので、実際は「実験的に“ノイズまみれのレコード音”を録ってみる」といった用途くらいにしかなりません。

結論

実用的にはNG:MCカートリッジをそのまま「USBインターフェースのマイク入力(ローインピーダンス受け)」に直結しても、

- 負荷インピーダンスが合わない

- 必要なゲインをかけてもノイズフロアに埋もれる

- RIAA補正がまったくかからない

→ 結果として「まともな音質」や「レコードらしい周波数特性」を録ることができません。

正しい手順:

- 専用ヘッドアンプ(RIAAイコライザー付き) を通す(もしくは「フラットヘッドアンプ+デジタルRIAA」を別途用意)。

- その出力レベルを「ラインレベル(約0 dBu~+4 dBu)」に合わせてUSBインターフェースのライン入力へ。

- USBインターフェース側ではライン入力に合わせたゲイン調整のみ行う。

これにより、インピーダンス、ゲイン、S/N、周波数特性 のすべてが適切に設計された「レコード再生用シグナルパス」が得られ、初めて実用的な音質を確保できます。

ーおわりー

勇気が湧く先達の存在

・・・とまあ、AIとの壁打ちでは惨憺たる結果で、ほとんどメリットが見出せず。あまりモチベの沸かない結論となりました。ただ、このテーマを掘るなか、海外ではこのテーマ=カートリッジ出力を少しゲインしてディジタル保存し→ディジタルRIAAで再生する、というテーマに昔から多くの先達がチャレンジしてナレッジが蓄積されていたという事実を知り、勇気が湧いてきた次第です。

具体的に始まりはオーディオにおけるDSP(PC上での稼働も含む)が市民権を得、Biquadを使ってユーザーが自由に信号プロセスをいじりはじめた、2000年代前半と符号します。

以下、性急に結論だけに達しようとする方には向きません。なぜ、最終的な最適解がBiquadに至ったのか、そのプロセスまで含めてトレスする必要はあります。そこがないとディジタルRIAAの利点がどこにあるのかさえミスリードする危険性が高まります。(というか利点殆んど無いのですけどね)

https://forum.audiogon.com/discussions/digital-software-riaa-eq-for-vinyl

そうしたわけで、

(多くの先達同様に)私がチャレンジするとしたら、下図スキームBなのですが、このBにもいくつもの選択肢やヴァリエーションがあったのです。つづく。

シリコンパワー ノートPC用メモリ DDR4-2400(PC4-19200) 8GB×1枚 260Pin 1.2V CL17 SP008GBSFU240B02

Synology NASを拡張した時に入れたメモリーがコレ!永久保証の上、レビューも高評価。もちろん正常に動作しており、速度余裕も生まれて快適です。

フィリップス 電動歯ブラシ ソニッケアー 3100シリーズ (軽量) HX3673/33 ホワイト 【Amazon.co.jp限定・2024年モデル】

歯の健康を考えるのならPhilipsの電動歯ブラシがお勧めです。歯科医の推奨も多いみたいです。高価なモデルも良いですが、最安価なモデルでも十分に良さを体感できる。