WiiM miniと, WiiM Ultra。

新旧2台のストリーマーが揃いました。

WiiM – Ultra

ストリーマーとしての能力

MiniとUltraでは積載しているDACチップにもけっこうな格差があります。しかしながら、実はWiiMに内蔵されたDACを利用したことが一度もありません。今後とも内蔵DACを利用する機会はほぼ無いだろうと考えています。

なぜかというとウチはディジタルマルチが基本でD/Aが8ch分必要になるからなのです。

したがって、新旧の比較はDACぬきで「ネットワークストリーマーとしての」能力の比較になるかと思います。

約1万円:約5万円。価格差こそ5倍以上ですが、いずれも「超」のつく普及価格帯。マニアには鼻も引っ掛けられないようなレンジです。果たして有意な音質差など生じるのでしょうか?こういうの、どんぐりの背比べって言うんでないの?

拙宅ではFlex Eightのリモコン入力切替を利用して、瞬時スイッチでの音質比較ができるようになりました。本日はこれでMiniとUltraの音質差を検証してみたいと思います。

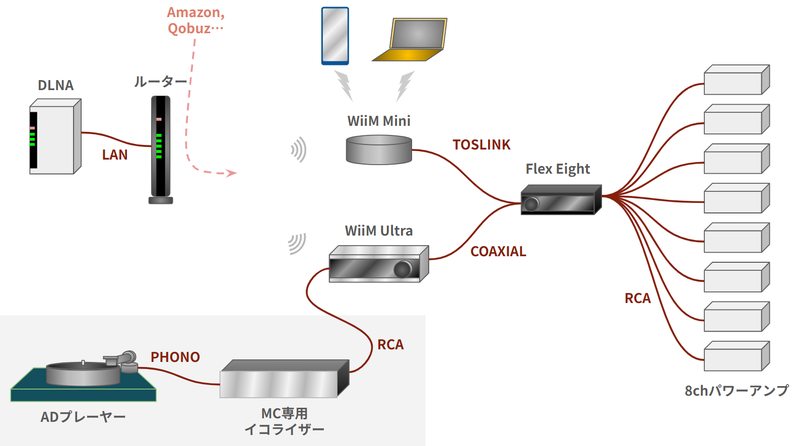

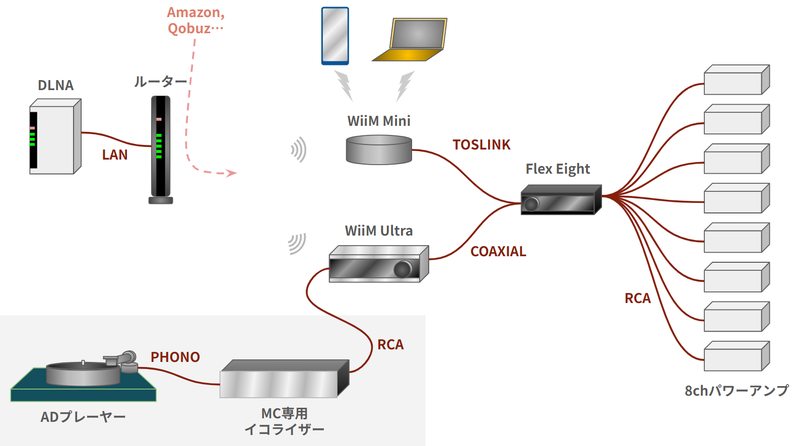

現段階でのウチのスキームはこんな感じになってます。

現在ルーターとWiiM間は、無線(Wi-Fi)で繋がっています。

ここを有線LANにしたとたん、DLNAやルーターのGNDがオーディオ機器のアースに接続されて、とても嫌なことが起きます。だからGNDをぶった切る為にあえて無線にしているわけです。同軸ディジタルではなく、TOSLINKを利用するのもほぼ同様の理由です。アース経由での高周波ノイズ混入を防ぐため。

しかし、世の中では無線よりも有線が音質で優勢とされているのです。それが何でであるか、本当にそうなのかを検証するのも目的のひとつになっています。

このとき、スマホやPCは「xxxを落としてきて再生しなさい」という指示リモートの役割をしているだけであり、スマホやPCが再生品位に関与することはありません。実際にデータを落としてきてデコードして再生するのはストリーマーであるWiiMの役割になります。

どこで音質差が生じるのだろう?

ルーターからストリーマーに掛けては、一定の塊(パケット)で音楽の信号列が転送されてきます。実のところそこには遅延や時系列の乱れはあります。しかし、最終的には受け側に用意されているFIFOを介してデータが時系列で出し入れされてくるだけ。

ジッター影響はありますが、最新のD/D、D/Aチップではジッタを最小化する技術が最小から入っているのでいずれも検知限界であり、ブラインドすると検知できる人はほぼ居ないそうです。

もちろん上記パケットは部分ファイルコピーみたいなものですからエラー訂正も行われています。そこに「エラー」とか「音質劣化」という概念がありません。もしも途中で「エラー」「劣化」が発生したとすれば、それは音質が微妙に悪くなる・・・などといった軽微な症状ではなく、バツンっ、ギャギャという盛大なノイズや、部分消音などの激烈な/不快症状によって発現します。リクロックもD/Aの直前で行わなければほぼ意味がありません。

ただしGNDノイズだけは別です。有線でディジタル機器と直接繋げば盛大な高周波ノイズが音声帯域のみならずGNDを振ります。オーディオの音質がただで済むわけもありません。そこは一応こだわって、ループを断ち切る工夫だけはしてきました。

一度だけ、PCのUSB端子をminiDSPのUSBへ繋いで鳴らしたことがあります。それは駄耳な私でも判るほど、非常に嫌な違和感のある/吐き気のするような音になりました。

音質劣化はストリーマーが信号を受け取った瞬間・直後からはじまります。

TOSやCOAXIAL上には「音楽信号に似たなにか」が流れていますので、そこでは明らかに何らかの音質劣化の要因は内在しています。ですのでここの接続により上位の規格を欲するマニアの意向は納得できます。

環境には個人差もあるかと思います。私の場合は「違いが判らない」のであればそれでいいのです。新たに試す有線+光アイソレーターの方が音が良ければそれもよし。もし違いが判別できないのであれば、無線接続の方がなにかとメリット大です。余計なケーブルや箱や電源などがゴチャゴチャと住環境を汚すこともないし、なにより金が掛からない(笑)。

子供か嫁に手伝ってもらえば、ダブルブラインドが可能になります。

ただ、しばらくは自分で切り替えてみて、違いを検知します。自分で切り替えても違いが感じられないのなら、子供や嫁に手伝ってもらう意義はゼロになりますから(笑)。

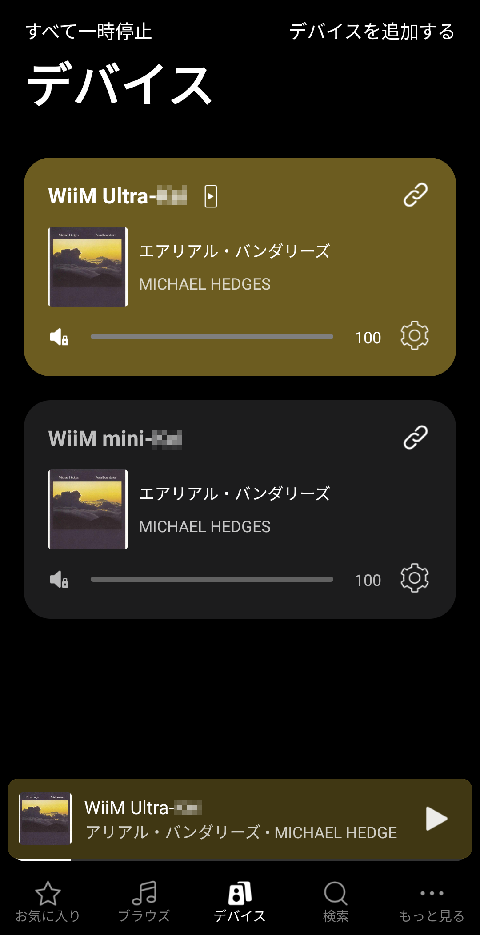

WiiM HOMEアプリで同じ曲を再生

PCまたはスマホで、WiiM 2台を制御します。

WiiM Ultra, WiiM Miniの2台がダッシュボードに並んでいます。

それぞれ、全く同じ曲・またはせとりを再生させておきます。

双方の再生バーの操作で再生位置はできるだけ揃えておきますが、ただ、数秒ズレていたところで全く問題ありません。どうせスイッチング時に遅延がありますので。

本日はちょうど聴いていた Michael Hedges : Ariel Boundaries全曲と、MX-1000H用せとりを聴き比べていました。

Flex Eightのリモコンでスイッチング

Flex Eightのリモコンで、COAXIALとTOSLINKの入力切替をすることで、Mini vs. Ultraの音質比較試聴が可能になります。

ただ、瞬間的な切替は無理でした。miniDSPは入力切替をすると、元ソースをフェードアウト/入力スイッチ/先ソースをフェードイン ・・・といった制御でスピーカーを保護しようとしますので、どうしても切替には遅延があります。

まあ、自分で切替操作をしているのだから問題はないですが、「音が切り替わったな」ということがシッカリ認識出来るようになってしまいます。

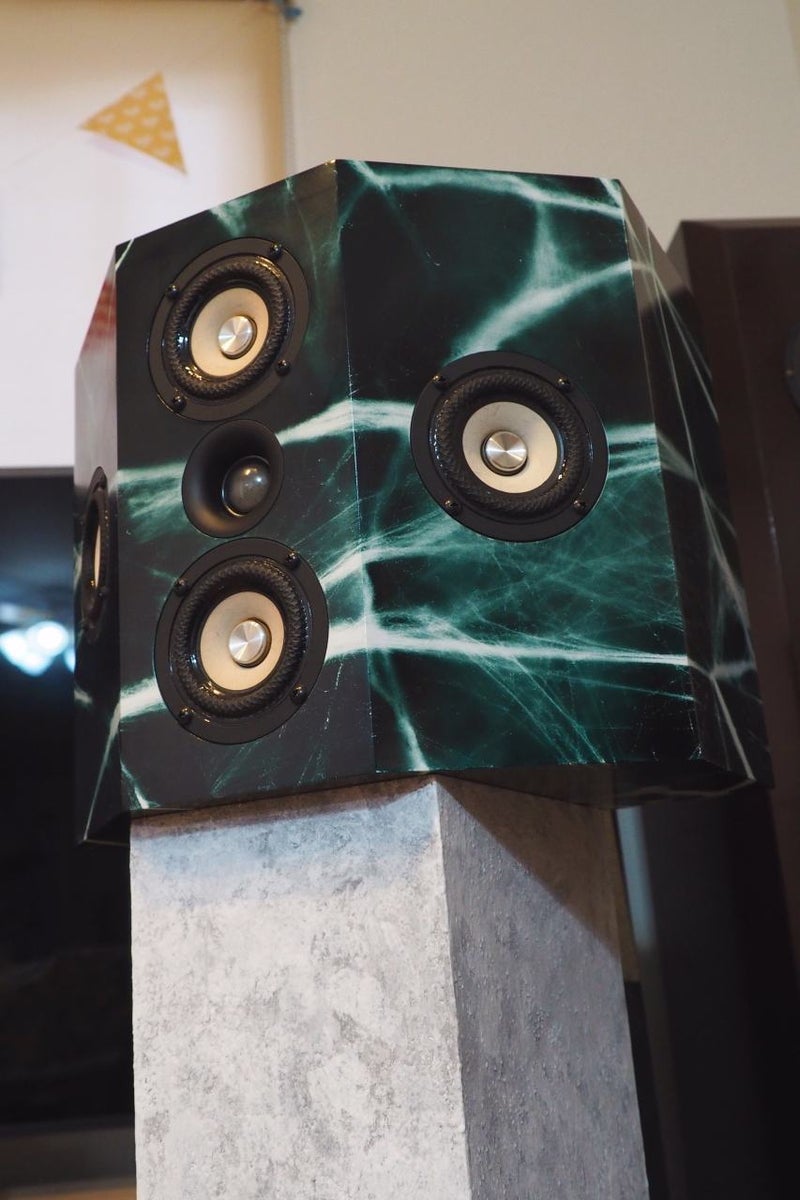

比較試聴には、メインスピーカーではなく今繋がっているMX-1000Hを使いました。

今はこれがデーンと鎮座しているからこれで聴くしか無いのです。

ウウウ~ン・・・。

これ、変わったの? 自信が無いです。

なんとなくUltraの方が低域のスピード感が上がって迫力があるようにも聴こえるのです。・・・が、それこそまさに「こっちの方が高価だから」という先入観かもしれませんね。

=今回、私にはハッキリ断言できるほどの差異を感じらませんでした。音質向上を狙って5万円以上出した身としてはかなりガッカリ〜

MX-1000Hじゃ判らない、という可能性も大ですね。ANDROMEDAでもはやく比較試聴してみたい。Miniはしばらく片付けないから、比較試聴が容易です。

私、過去のアンプ対決「Meridian 556 vs 自作アンプ」ではゲロ吐きそうなくらい大きな違いを聴取できたのです。アンプの音ってまるで違う!!しかし少なくとも今回の比較試聴はそのときほどの大きな差分を検知(感想ではなくて、検知)することは出来ませんでした。堕耳。ダミミ~、ダミミ~

Andromedaで比較試聴したら、また来年ご報告したいと思っています。

フィリップス 電動歯ブラシ ソニッケアー 3100シリーズ (軽量) HX3673/33 ホワイト 【Amazon.co.jp限定・2024年モデル】

歯の健康を考えるのならPhilipsの電動歯ブラシがお勧めです。歯科医の推奨も多いみたいです。高価なモデルも良いですが、最安価なモデルでも十分に良さを体感できる。