WiiM Ultra とは?

WiiM Ultra、買ってあります。プライムデーに。

ずいぶん前の発売直後に。それと、その周辺機材も色々と。

(もっと早く開けろよな!)

WiiM Ultraとは、ネットワークオーディオストリーマーです。DACも内蔵した、オールインワンタイプのストリーマー。

良く分からないという方は、現代のストリーミングオーディオにおける、「大昔のプリアンプのような存在だ」という認識で大筋合っています。様々なソース・信号をこれが一手に担って再生のルーティングや信号処理を行っています。ただし私の場合は内蔵のDAC は利用しませんので純粋なストリーマとしての利用になりますね。

現代の、例えばRoonで聴きたい / QobuzもTidalも聴きたい / 自宅のローカルDLNA音源だって聴きたい、という要求を叶えるとこんな機材が必要になるわけです。オマケにこれにはアナログ入力やPHONO入力まで付いていますので、なんでもござれの万能マシンになっています。

プラン

- WiiM Ultraを聴いてみる(従来環境で)

- 有線LANで違いが出るか聴いてみる

- 有線LANハブを挟んで違いが出るか

- 有線LANの光アイソレーションで違いが出るか

- WiiM Ultraにストレージをぶら下げて違いが出るか

- 電源に高周波ノイズフィルターを噛まして違いが出るか

- アナログディスクがUltraで高音質になるか

という遠大な計画なのですが、、、、本年はまずは、WiiM Ultraのアクティベーションから始めてみたいと思います。

Phile WebにWiiM Ultraの記事、出ましたね!よく読んでいないけど(笑

https://www.phileweb.com/review/article/202412/20/5864.html

開封の儀

開封前に、パッケージングを取り囲んでいるシールを剥がします。

シールを剥がすのには、以前買ったホットガンを使いました。これスゴくいいです。箱を痛めずにテープとシールを全部剥がせました。

以前、ブツブツ云っていたAmazonの配送シール痕もこのように綺麗に剥がせました。

シールを剥がせたのでいよいよ開けていきましょう。

外観が Mac Mini みたいだし、梱包もMac Miniみたいです。天板を眺めていると、空目します。

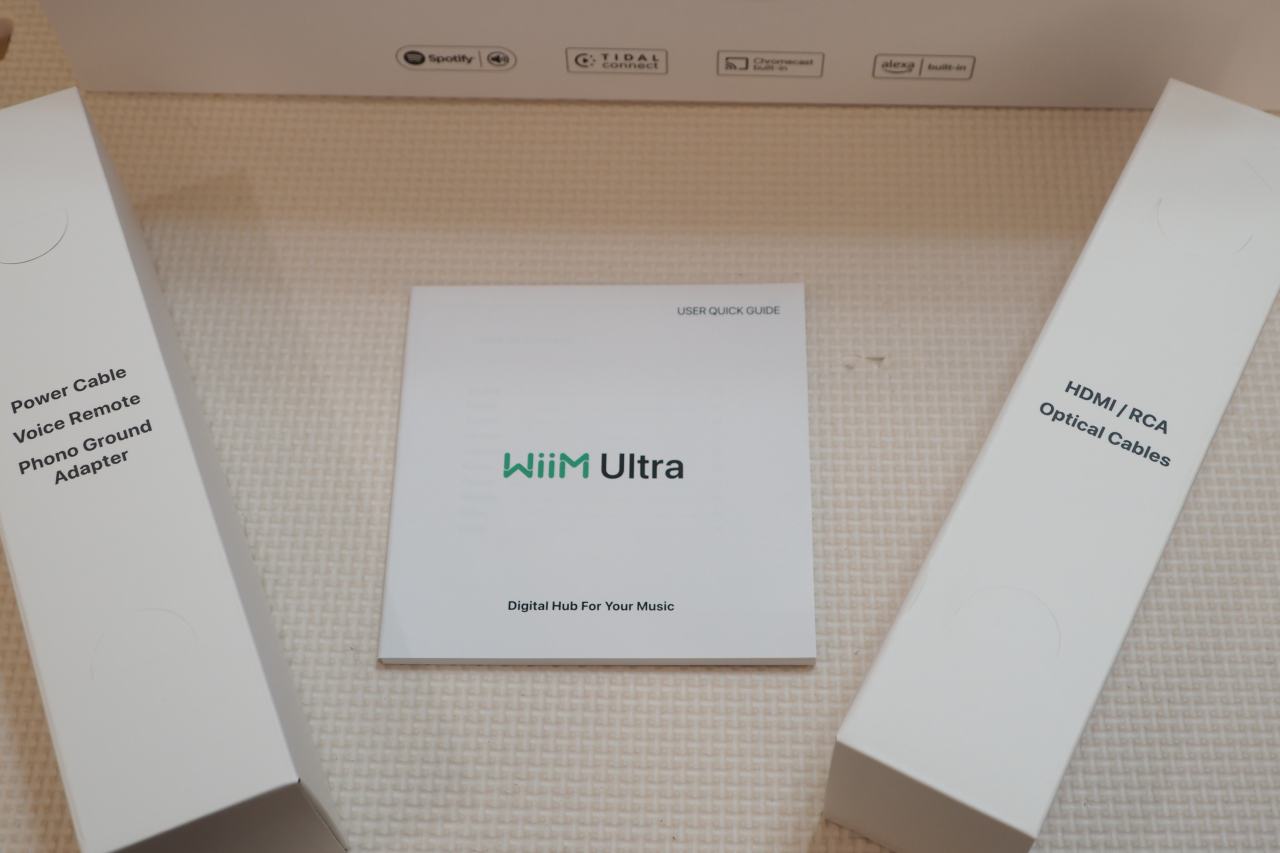

WiiM って、WiiM miniもそうだったんだけど、「xxが無いとは言わせない」的に、とにかく必要なものはすべて同梱されているのですよ。今回の場合でいうと、リモコン用の乾電池は入っていないものの、それ以外は必要如何によらず全て同梱されています。

電源ケーブル、リモコン、クイックスタートガイド、アナログラインケーブル、HDMIケーブル、TOS-LINK光ディジタルケーブル。

ライン、HDMI、光なんて使うかどうか判らないのにね。このへんに少しホスピタリティというか、ブランディングを大切にしていることを感じます。

本体を取り出しました。

とにかく美麗な筐体です。「中華製品」から想像される荒々しさはまったくなし。製造はともかく企画はカリフォルニアの商品です。

Macintosh、iPhoneなみの筐体の品位感です。繊細微妙な筐体カーヴ。バリはおろか僅かな筐体のゆらぎもなし。

ま、そうですよね。昔からiPadやiPhoneって鴻海で作っていたのだから。

色はスペースグレーです。私が発注したころはまだシルバーが入荷していなかった。できればシルバーが良かったな~ とか思っていましたが、スペースグレーで全然悪くないです。思っていたよりもずっと明るいグレーで、シルバーよりも高級感があります。

背面パネルです。この背面には、私が購入を決意した動機がいろいろと並んでいます。

アナログPHONOイコライザーも搭載されているんですね。

ここは音質的に期待できないし、まあ使わないかな、多分。

電源は外付けDCアダプターではなく、電源内蔵型になってしまいました。AC100V入力です。ネットでは幾人かが書いていますが、外部DC電源のグレードアップでのドーピングが出来なくなったと。私的には、余計なアーティファクトが減ったという見方をしており、これは歓迎です。たぶんスイッチング電源でしょう。

HDMI-ARC端子が付いたんです。今後の拡張性という意味では良いかもしれません。私は対応機材を持っていませんが。

miniとの最も大きな違いは、有線系が増えたことです。TOS-LINKだけでなく、同軸SPDI/Fが付いた。また、LANも有線LANが装備されました。

私はPCやルーターをはじめとするディジタル機器のグラウンドをオーディオ系のグラウンドと共用するのがどうしても嫌で。それで、今まではWi-FiとAirPlay, TOS-LINKを中心にシステム構成してそれなりに満足していました。

ところが、ハイエンドの世界では有線以外ほとんど相手にされていないんです。それって対策アクセサリで着飾って喜んでいるだけなんでないの?という予感もしつつ、有線のメリットを聴いてみようというのが目的のひとつになっています。

だから、大きな購入動機のひとつに有線LANと同軸ディジタルアウトがあるということですね。ここの検証のために、ハブやアイソレーターも同時購入したというわけです。

最も期待している要素はアナログのLINE INです。

ここはWiiM miniよりも品位が高いらしいのです。

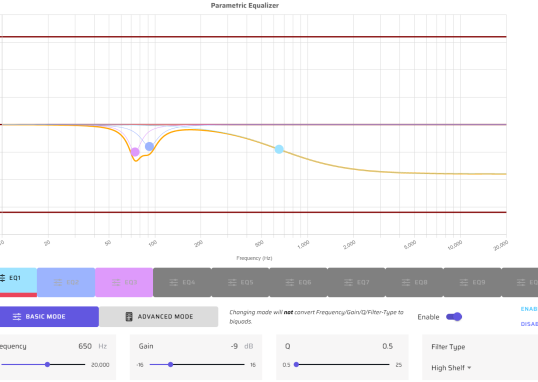

ウチは全ての音楽信号がminiDSPを通る都合上、どうしても最終的には信号をデジタイズする必要があります。

ここで問題になるのはアナログディスクのA/Dです。そこの品位が上がることで、アナログディスクの再生音がいっそう向上しないかな?というのが大きな目的のひとつになっています。

次に、USB外部端子です。ここに自身のライブラリとして外部ストレージをぶら下げることが出来るんです。ここにSSDをぶら下げると、「ネットワークを介してストリーミングを再生する」という図式ではなくなります。そうすると、本当に音質は向上するのか?

初回電源が投入されました〜

色々とターミナルが整備されているWiiM Ultraではありますが、まずは最小構成で結線してセットアップしました。

- 電源ケーブル

- 同軸SPDI/Fケーブル

たったの2結線だけで、「まずは」動いてしまうのです。無線も載っていますからね。

有線LAN、アナログ入力などは後日検証することにします。

アクティベーション

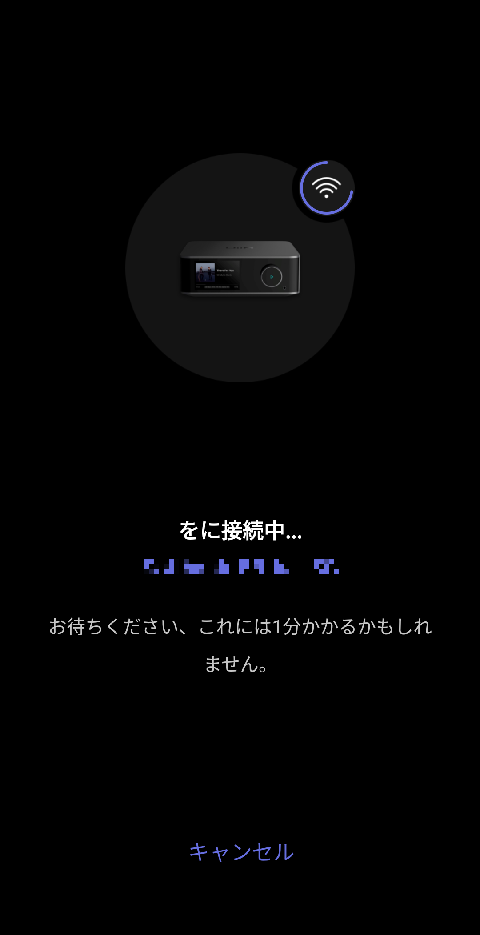

Ultraに限らず、WiiMはスマホアプリを使ってアクティベーションをします。

図式としては、

- Blutoothを介してまずは近接でスマホアプリとWiiMが繋がる

- スマホアプリはWiiMに対しWi-Fiのアクセス情報をリレーする

- WiiMは以後Wi-Fiと繋がってネットワークアクセスが可能になる

- WiiMはLAN経由でDLNAやストリーミングサービスに接続できる

というわけです。

これと同じシーケンスを辿るスマホアプリ/デバイス/サービスは無数にある。スマートホーム関連の無線デバイスもこの経路を辿ります。そのなかでも、WiiMは飛び抜けてUXと安定性が優れており、秀逸なユーザー体験を提供できています。

なんというんでしょうね、「コケ知らず」とでも言うんでしょうか。

「細かな不具合」はその先に沢山あるのですが、どの程度改善されていくのかは、ベンダーの努力次第というところがあります。しかし、少なくともWiiMは顧客体験に関して並々ならぬ努力の痕跡がUXの端々に感じられるため、そこも期待して良いと思っています。

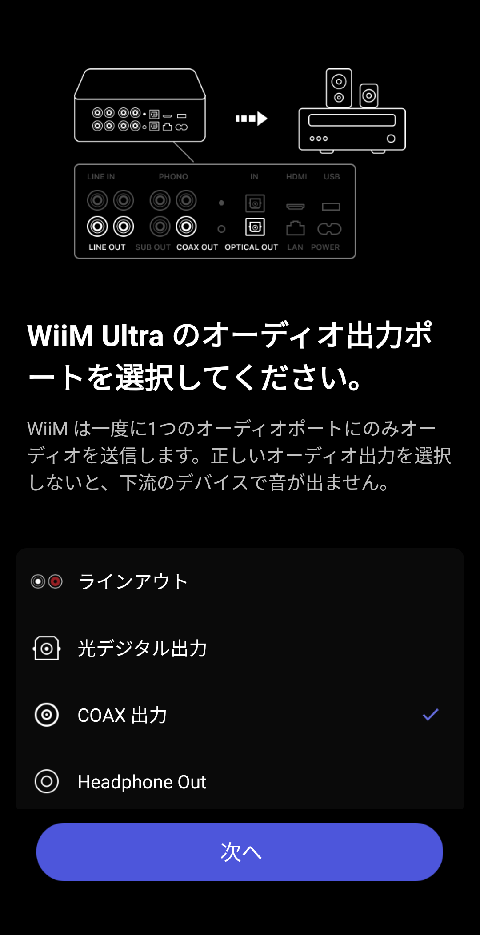

ここから先は、スマホの画面が延々と続きますので、退屈な方は離脱してください。備忘録兼ナレッジ開陳のようなものです。

WiiM Ultraは電源ケーブルをインサートすると、電源ボタンもなしに電源が入ってしまいます。

WiiM HOMEアプリを起動すると、近接で電源が入っていて新デバイスである、WiiM Ultraを即座に見つけ、接続のシーケンスへ突入します。

顧客はマニュアルを見てなにかをする必要がまったくなく、アプリの誘導に従うだけです。

今回は同軸ディジタル出力をメインで使おうと思っているので、COAX出力を選びます。

Wi-Fiのアクセスポイントを選んだり、パスワードを打ち込む必要はないわけです。現在このスマホが接続しているアクセスポイント情報を自動的にリレーして、Wi-Fiへ繋ごうとします。

Wi-Fi接続が成功。

以後、WiiMはWi-Fi経由で情報へアクセスします。

スマホアプリWiiM HOMEはこの時点で、Bluetooth経由でのアクセスではなく、Wi-Fi経由のデバイス検出でWiiMを制御しはじめます。

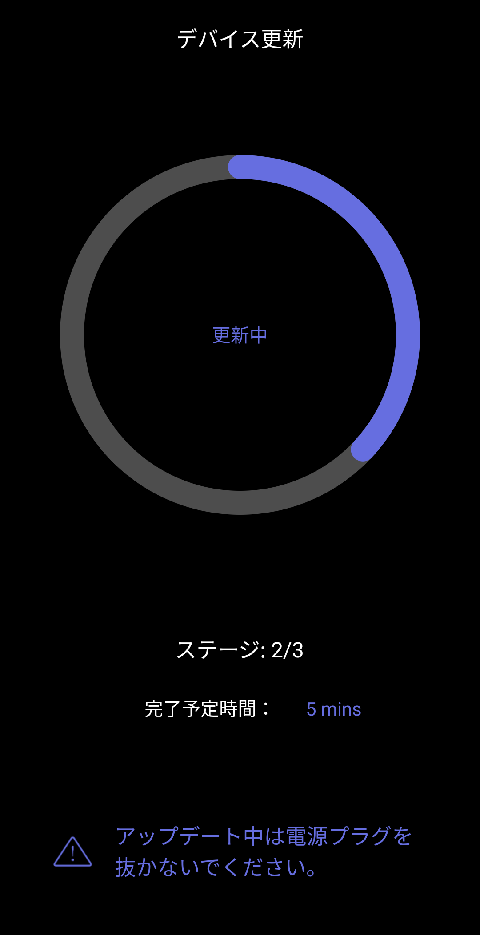

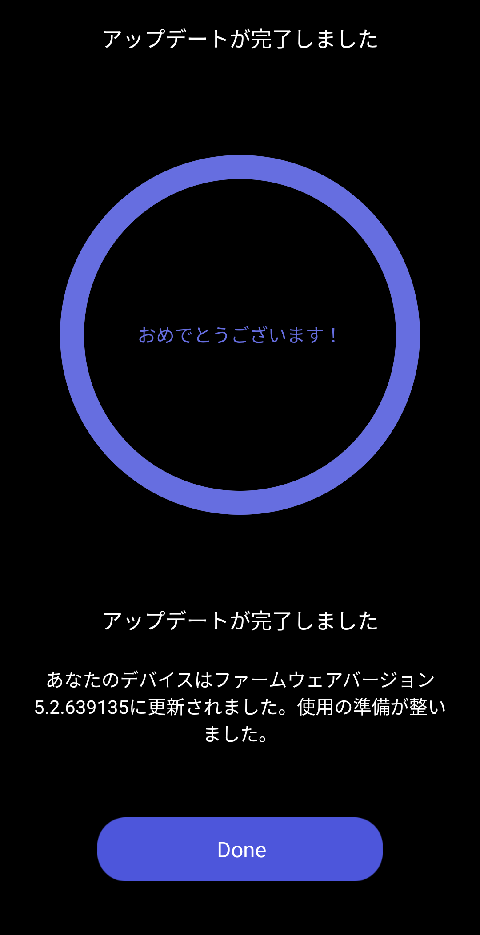

WiiM Ultraのファクトリーファームは古いようです。

ネットワーク接続とともに、早速ファームウェアの更新が始まりました。

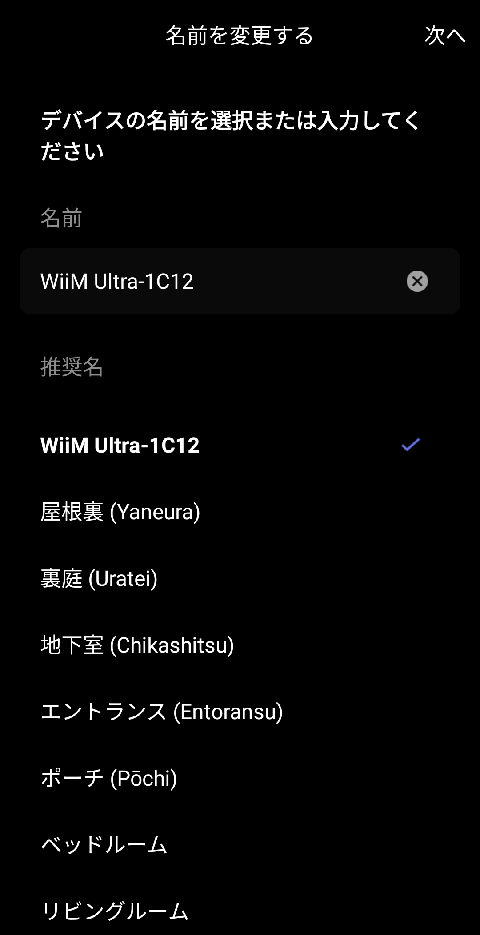

次に、ネットワーク上でのデバイスネームを決めます。自分で識別しやすいユニークな名前を付けるのが良いと思います。「屋根裏」とか「裏庭」とか、けっこう面白いプリセット候補が並んでいますね(笑)遊び心満載です。

次に、付属の無線リモコンとのペアリングをします。

これは赤外線リモコンではなく、Wi-Fiリモコンみたいです。したがって、リモコンをWiiMへ向ける必要はありません。

ペアリングを実行。

このリモコンは、Siri的に音声でいろいろと制御ができます。まだ試してはいません。

音声制御って意外にストレスなのですよね。操作に時間がかかる上に良く誤認識しますから。

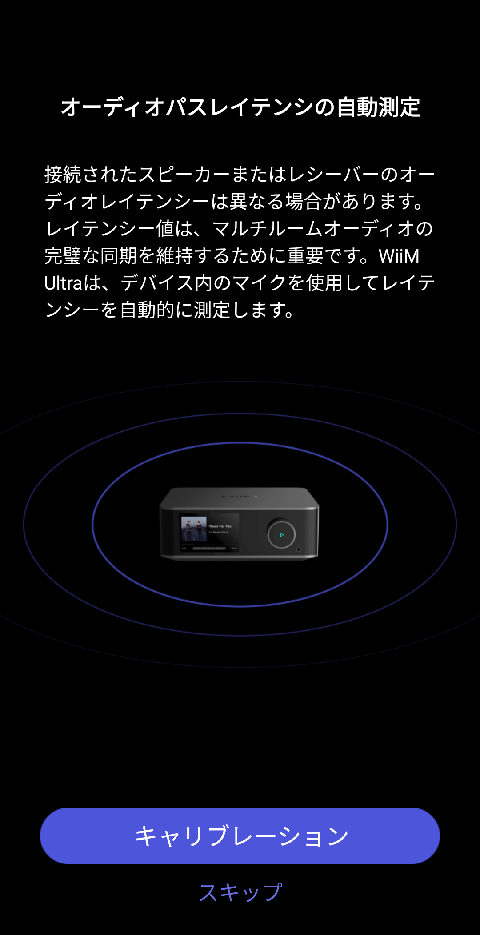

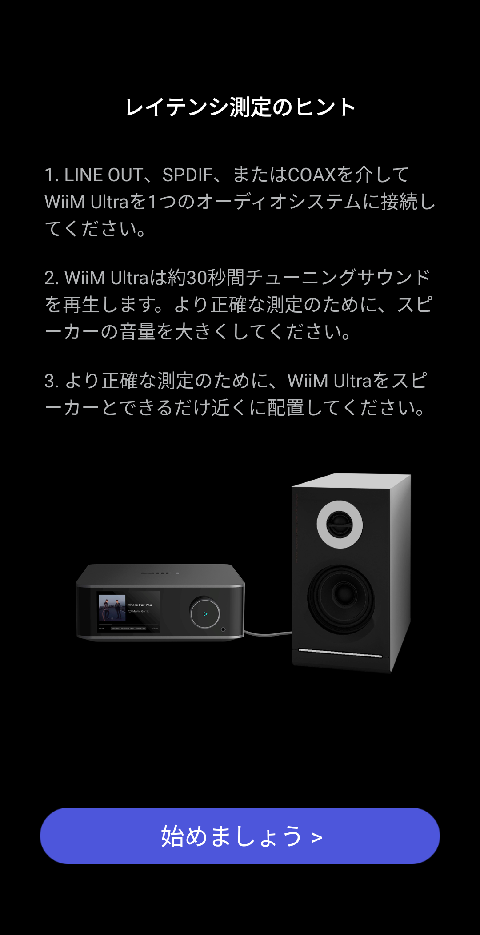

ネットワーク経由なのでリモコン音声にはどうしてもレイテンシがあります。

これを実測してキャリブレーションします。

スピーカーからキャリブレーションの音が発音されるように、miniDSPのルーティングやアンプの電源投入などの音出し準備を済ませておきます。

キャリブレーション開始。

スピーカーから発音されている音を、WiiMのリモコンが聴いています。

次は家庭内環境での最大スループットを決めます。

miniDSPが受けられる最大が24/192なので、それに合わせてみます。

受からなければエラーとなります。

WiiM Ultraは、とうとうAir Play2が出来なくなりました。

かわりに、Chromcast Audio擬態やAlexa連携ができるようになりました。

まぁ、音質考えれば今時AirPlayでも無いだろうということなのでしょう。

Macからの再生指示はもっぱらAirPlay2経由でしたが、当面はPCまたはスマホクライアントからのDLNA指示かストリーミングが主ソースになると思います。

スマホのWiiMフロントエンドも最高ではないが、まぁまぁ使えますからね。

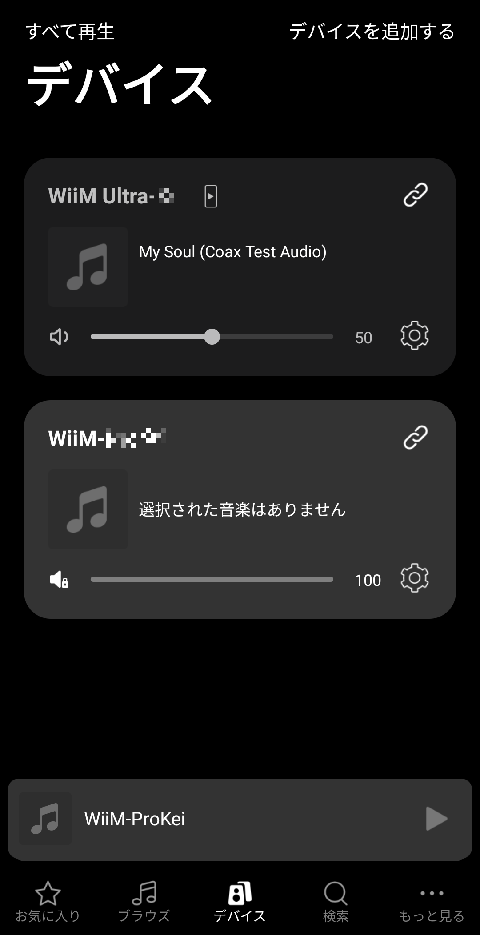

WiiM HOMEのデバイスリスト上には、WiiM UltraとWiiM miniの二台が並ぶようになりました。

→これが何を意味するか?

WiiM mini/WiiM Ultraの瞬時切替によるダブルブラインドが可能になります。子供にダマテンでの切替を手伝ってもらえます。果たして私の駄耳でブラインド判定ができるのか?おそらくロクに識別できないとは思いますが、やってみます。

音楽再生してみる

アクティベーションの終わったWiiM Ultraは、スクリーンセーバー風の時計表示が行われるようになりました。今風ですね~。液晶もなかなかキレイです。

音楽再生中は、このようにジャケット表示されます。

大西順子さんを再生している様子。

これは今風で、なかなか良い風情ですね~。。

スルペニ・オペラをMX-1000Hで聴いています。

MX-1000Hじゃ良く判らない。という噂もあるのですが、なんだか音質が向上したような気がします。安物vs安物なので、これも気のせいかも知れませんが。。。。

ちょっと聴いてみただけなので、音質のリポートは後日に譲ります。

やっぱり、ANDROMEDA(我が家の旗艦ラウドスピーカー)で聴いてみないと、音質の判定は自信がありません。

とりあえずお勧めです!

シリコンパワー ノートPC用メモリ DDR4-2400(PC4-19200) 8GB×1枚 260Pin 1.2V CL17 SP008GBSFU240B02

Synology NASを拡張した時に入れたメモリーがコレ!永久保証の上、レビューも高評価。もちろん正常に動作しており、速度余裕も生まれて快適です。

フィリップス 電動歯ブラシ ソニッケアー 3100シリーズ (軽量) HX3673/33 ホワイト 【Amazon.co.jp限定・2024年モデル】

歯の健康を考えるのならPhilipsの電動歯ブラシがお勧めです。歯科医の推奨も多いみたいです。高価なモデルも良いですが、最安価なモデルでも十分に良さを体感できる。