前稿で、MOS-FETアンプが治りました。

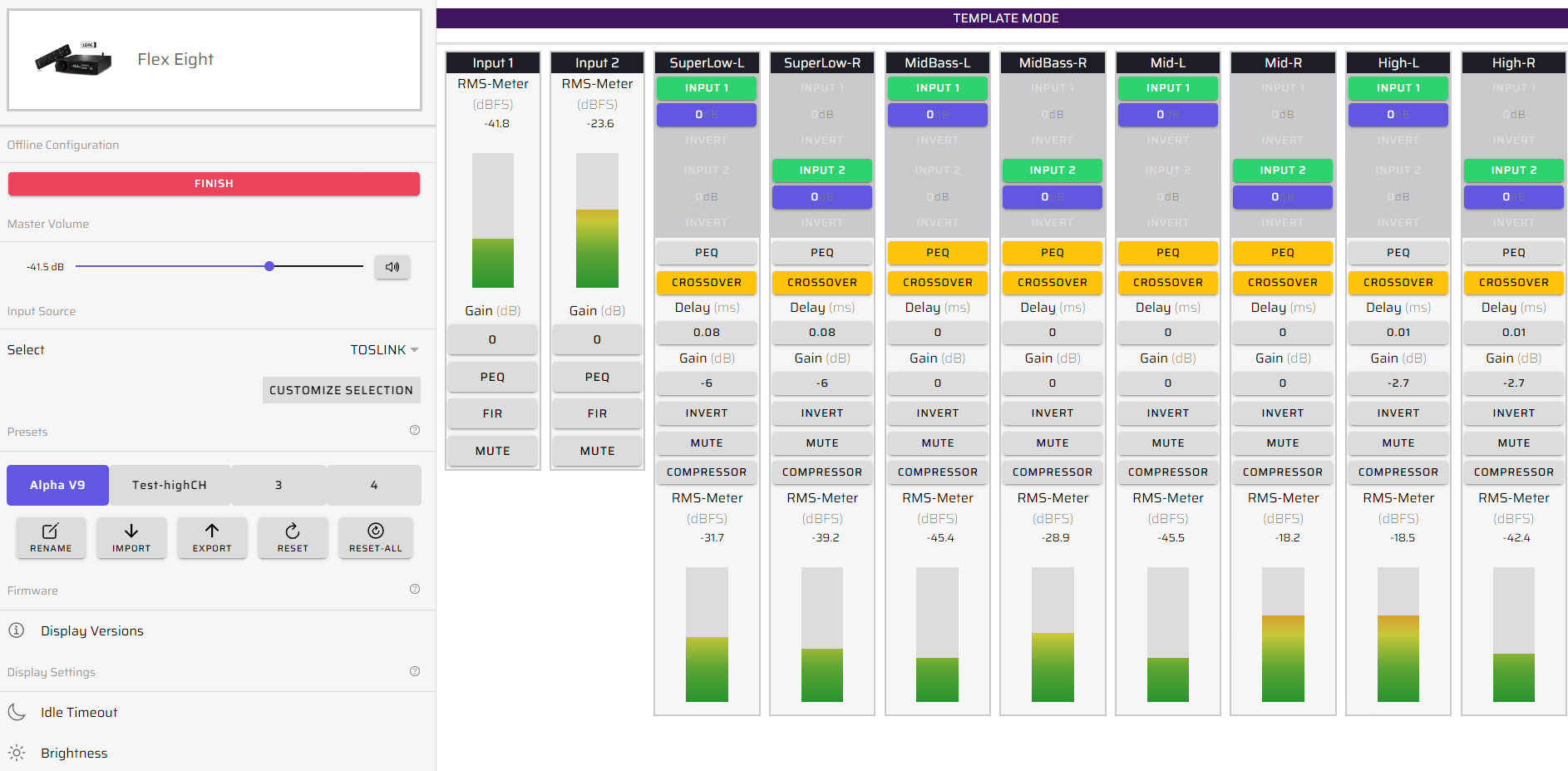

ようやくAlphaを鳴らせる環境が整いましたので、miniDSPの再セットアップをしていきたいと思います。

微調整と再測定の確認

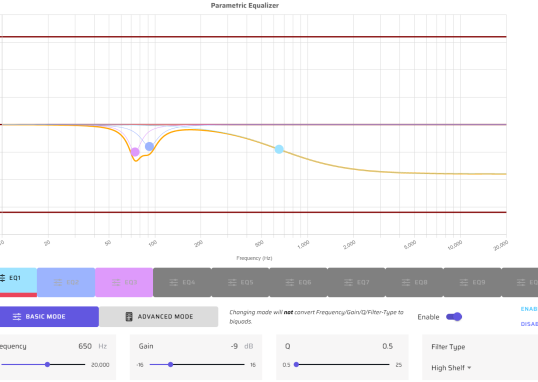

とはいえ、線形近似補償やフィルタースロープはDSP-408のアライメントから一切変えておりません。やったことは、各チャネルのレベルの微調整と、ディレイ微調整です。

パワーアンプが代りましたので、ゲイン再調整は当然。

また、ディレイ調整については結論からいうと各チャネルほぼゼロに近づきました。

これはバッフルのタイムアライメント(設計)がよほど巧く行っているのでしょう。

途中の微調プロセスははぶいて、結論だけ。

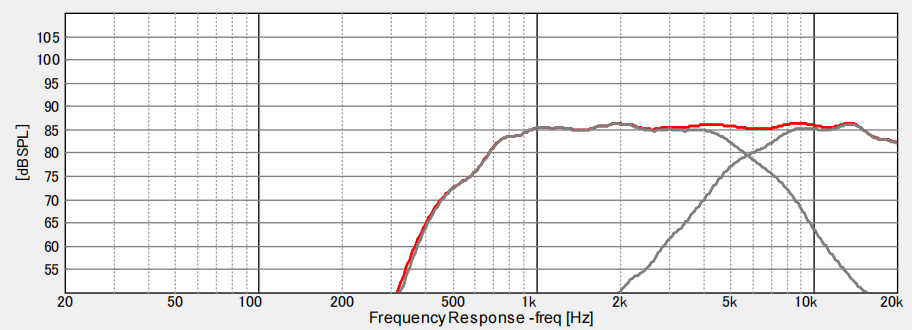

まず、High + Midのアライメントから。

こうして上から順に、特性平坦になるよう嵌合してゆきます。

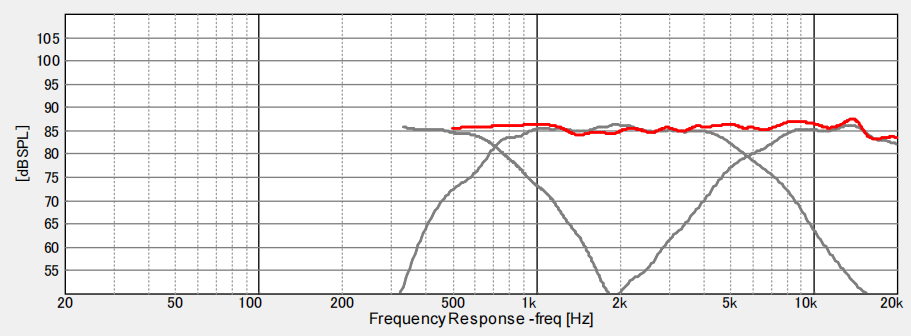

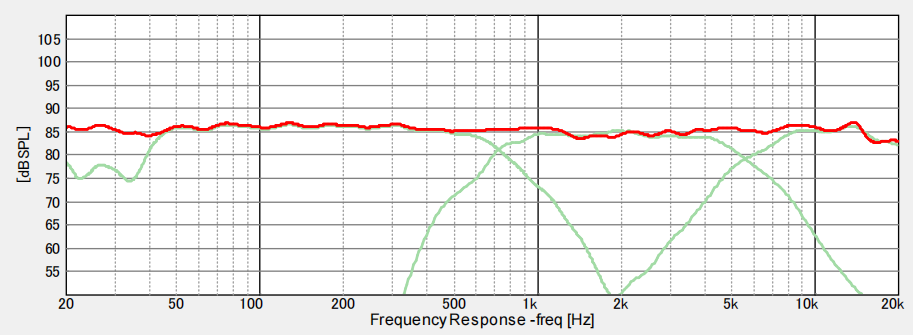

最終的な4wayでの接合特性がこちら。

これは凄い。

20Hz – 16kHzで±1.5dBという感じかしら。怖い怖い。

ちなみに、500Hz以上が5ms.の時間窓での疑似無響。

500Hz未満が近接場での疑似無響となります。全体で無響室での特性とほぼ同等となります。

リスニングポジションで特性を測り、グラフィックイコライザや自動音響補正を使って、リスニングポイントの聴取特性を強引にフラットにしても、このAlphaと同じ音には絶対になりません。ラウドスピーカー単体の存在でこの無響特性を得ているところにこそ真価があります。

音感

調整が終わりましたので、さっそくAlphaで色々と聴いてみました。

基本的な(言葉で表現できる)感想としては、Alphaを初めて聞いた以前の感想に準じます。

Alpha、Beta、Gammaは音質が酷似していることはたびたびお伝えしてきました。

しかしそんな中でも、Alphaはソースの音質差を最も克明に鳴らし分けます。

ソースを替えるたび、あまりにも異なる音質が鳴るものだから、だんだんと…「アレ?このスピーカーってどんな音なんだっけ?」ということが分からなくなってくるのです。この無個性感は、私の長いオーディオ体験のなかでも初めての感覚です。誤解を恐れずに言えば、ラウドスピーカーが完全に無個性化し、ソースの録音の質まんまが鳴ってしまう。ソースに依存した小さな存在に成り下がる。スピーカーの音質が希薄になる分、MOS-FETアンプの特徴というか個性みたいなものも鮮明に聴こえてくるようになりました。

では録音の悪いソースはゴミのような音で鳴るか?と想像しますが、なぜかそれなりに良さを汲み取った音になりますね。古臭い録音は、とても古臭い音なんだけれども、古臭いフンイキを伴ったまま魅力的な音になります。そこにもしかしたら何らかの演色があるのかも知れません。

分解能も4兄弟中で最も高く、今までに聴こえなかった音も聴こえてくるので、しばらくはこの状態で音楽を楽しみたいと思います。

シリコンパワー ノートPC用メモリ DDR4-2400(PC4-19200) 8GB×1枚 260Pin 1.2V CL17 SP008GBSFU240B02

Synology NASを拡張した時に入れたメモリーがコレ!永久保証の上、レビューも高評価。もちろん正常に動作しており、速度余裕も生まれて快適です。

フィリップス 電動歯ブラシ ソニッケアー 3100シリーズ (軽量) HX3673/33 ホワイト 【Amazon.co.jp限定・2024年モデル】

歯の健康を考えるのならPhilipsの電動歯ブラシがお勧めです。歯科医の推奨も多いみたいです。高価なモデルも良いですが、最安価なモデルでも十分に良さを体感できる。