雑談モード。クロスオーバー今昔物語。

前稿では、現代ハイエンドクロスオーバーの投資のすごさと裏腹の限界点について触れました。

実際のハイエンド製品の実例を見ながら、そのトポロジと投資効率について見ておきたいと思います。

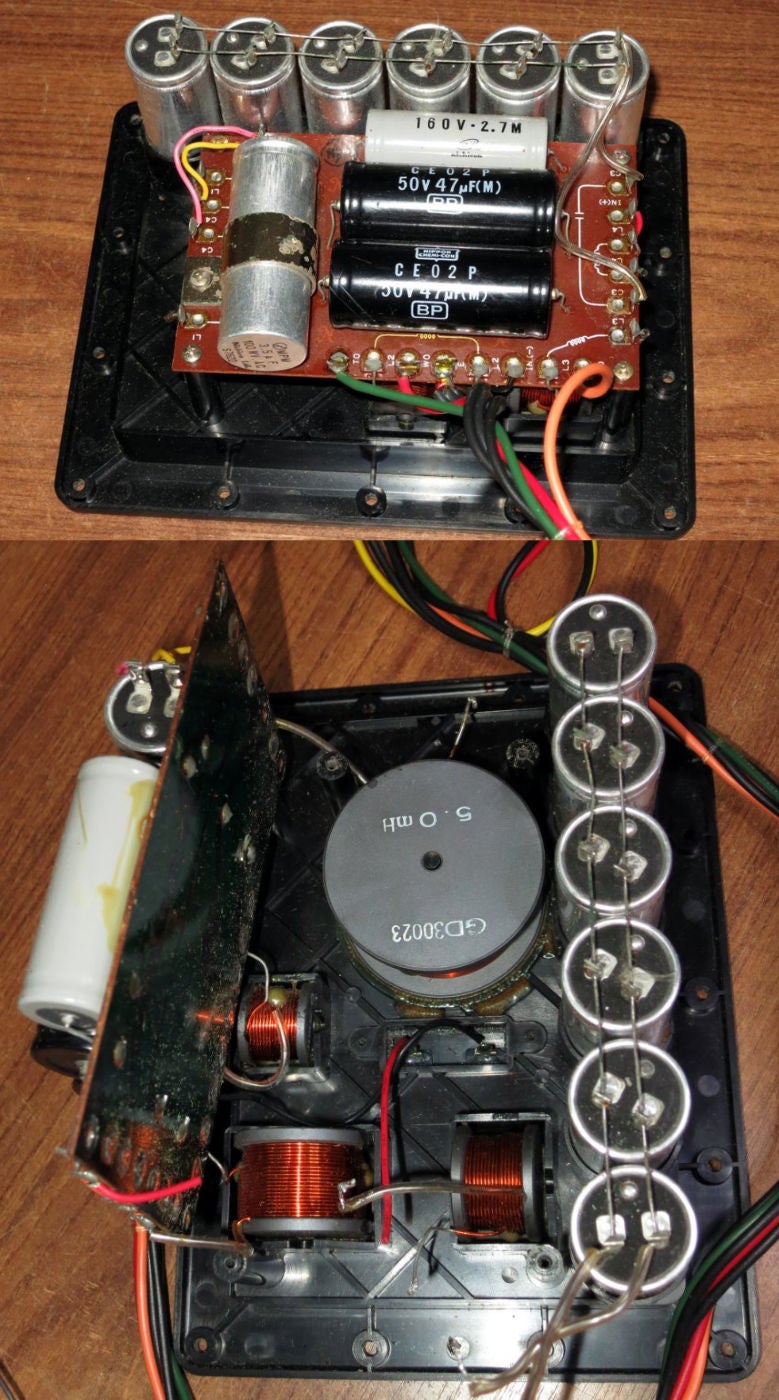

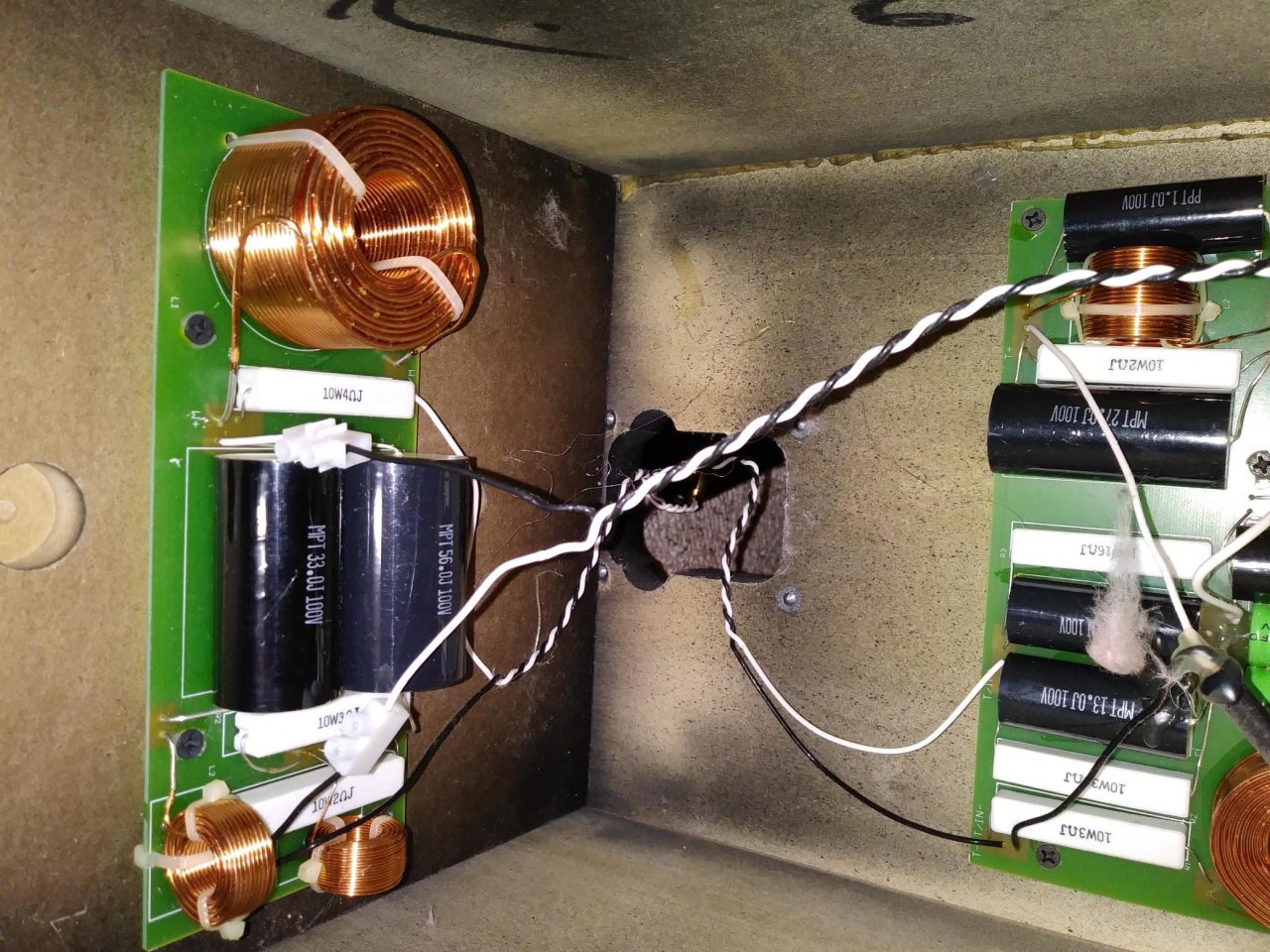

その前にまず、歴史的変遷として大昔の国産ブックシェルフのクロスオーバーはどうだったかを見ておきましょう。まずは余りにも有名なセンモニ(NS-1000M)から。

うう〜〜〜〜ん! 控えめに言って「プアー」。いろいろ諦めて、います。

(使っている方、ごめんなさい)

キャパシタが耐入力優先で、バイポーラの電解キャパシタばかりなのはまあ仕方がないとしても。フィルムはまったく無し。それよりなにより、インダクタは線形極小でコアボリュームもプアなコア入インダクタ。むごい。

でもこれ致し方ないんです。まずセンモニの当時売価(10万円前後ですよ!)そのものが奇跡なのだから、見えないところにコストが行かないのは事業として当然です。ごリッパな外観=ドライバーを並べるだけで精一杯。中まで見せませんからね。特に1000Mはミッドレンジが「狂気の塊」なのだからそれ以外にコストがまったく割けなくても当然です。

もう少し下のクラス。いわゆる598の3wayブックシェルフだとこんな感じですと。

さらにプア~な感じになりますね。

さらにコストの締付けはきつく、「最低限」=「精一杯」が見えてきます。

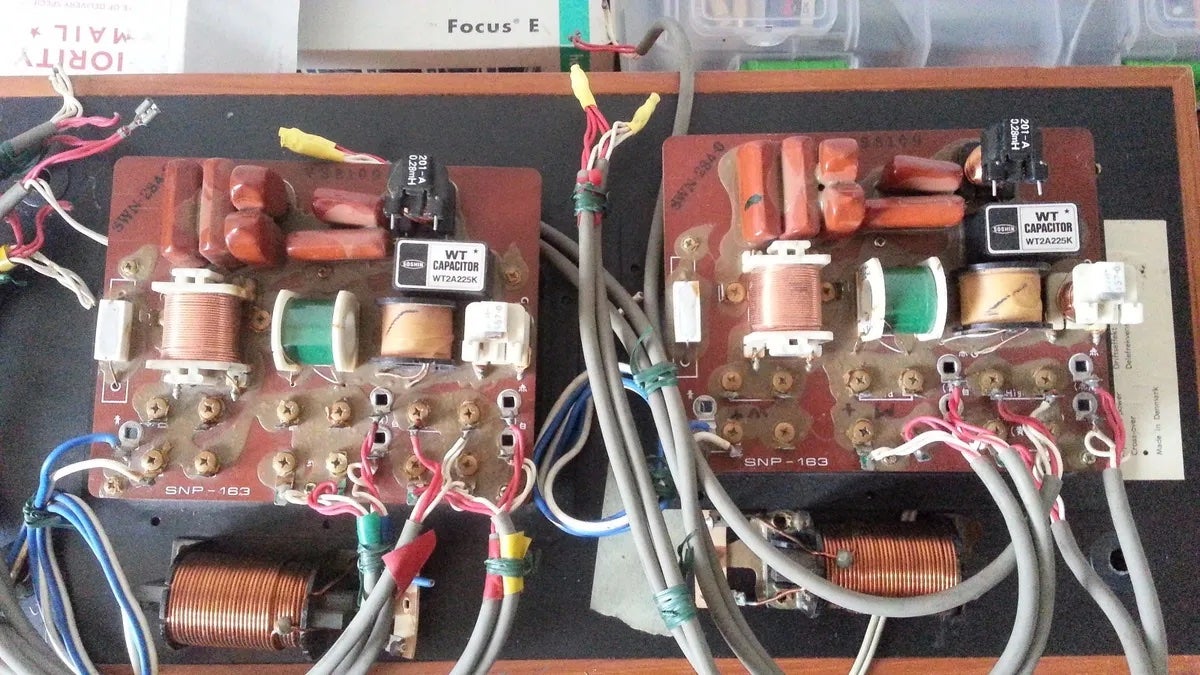

次はPIONEER S955です。

コアインダクタのみ。しかも異常に細い線材によるインダクタ。一点豪華主義で奢っているキャパシタは見られるものの、コスト制約が見え隠れするパーツ構成。さすがに価格からしてNS-1000Mよりフィルムキャパシタが多数奢られてるなどは見えますが、ドライバーの最高性能を引き出すにはほど遠い。

70年代や80年代の国産スピーカーはこれが精一杯だったのでしょうね。更にこの時代はクロスオーバーの重要性がさほど理解されておらず、仮に理解されていたとしても熾烈な国産コスト競争のなかにあっては、見えないところの投資は抑えざるをえなかったのではと愚考します。コストの掛かっていない安物コアインダクタかつ線経は細い。間違いなく磁気歪は増えますしDCRの影響は顕著化します。

それより何より、これらで着目して欲しいのは、どー見ても「フィルタリングだけ」の構成になっているところ。つまり、

インピーダンス補正/ノッチ/バッフルステップ補正

の類がほぼ見られない。ドライバーの粗をなんら補正することなく使おうとしているところ?このへんが現代スピーカーのトポロジとの決定的な違いと思います。

昔のはそのくらいにして、その視座のまま、こんどは現代ハイエンドのクロスオーバー実装例を見ていきましょう。

たびたび引き合いに出すこれはThiel CS 2.4 (片ch分)

電気的には2wayだよ。それで片chだけでコレだよ。

これ、アマチュアビルダーが同じような実装をすると、投資額は30,000円/pairという所かな?高級ネットワークですよ。超大型フィルムをはじめ、エアコアインダクタもウーファー用は12AWG以上でしょうか、かなり太め。

アマチュアだろうがベンダーだろうが、生産数はしれてるのでスケールメリットゼロ(ほぼ市価)でしょうね。

CS2.4は電気的には2wayです。しかも、アコースティックには1次フィルター(-6dB/oct)です。にも関わらず、この素子数。これはこのクロスオーバーが「補償/イコライジングの塊だ」ということを表しています。(実際、スキーマティックも入手していますが補正しまくりです)

また、使っているパーツの品位にも着目していただきたいです。

Solen Fastcapをはじめとした大型高品位キャパシタの渦で、電解は100uFを越える大容量部だけに最小限。また、磁気歪が生じるコアインダクタも使っていません。すべてエアコア。しかもDCRが問題となるウーファーシリーズインダクタは極太のエアコアが使われています。

Jim Thielさんは系の線形性やコヒレンスに異常にこだわりを持たれているデザイナーさんだったので、結果このような実装となってます。CS2.4は、ハイエンドというよりもミドルレンジですがそれでこれ。性能について一切の妥協が感じられません。外観だけに投資していた70-80年代国産スピーカーと、ここが決定的な違いと思います。

では、これが中級→上級とすすんでいくと、一体どうなるのでしょう。

同じくThiel AudioのこれはCS3.6です。

すっ・・・凄まじい。

3wayですが、さらにスゴイです。

Jimさん曰く、この時代のThielはドライバが自製ではないので、「電気補正に苦労していた」とのこと。つまり補償回路が多めです。CS2.4はアレでも、改善されて「シンプル化」されていたらしいですね。

さらに上を見てみましょう。ウルトラハイエンドのCS7。

なんじゃこら。。。。 く、・・・・狂ってる!!

線形性に対する狂気を感じる。これがJimさん。

なんだこの素子数、そしてパーツ品位。電解コンデンサなんて死んでも使ってないでしょ?・・・と思ったら、ほんの僅かに見えますね。電解。

良し悪しをともかくとしても、「ネットワーク素子を通すと音が濁る」…などという主張とは対極思想なのではないでしょうか。それこそ放っておくとドライバーと同じコストをクロスオーバーに突っ込みかねない執念を感じます。

Thiel Audio の設計思想は1次=6dB/octのはずなんですが、この絵面を見ていると何処が-6dB/octなのかと?日本のアマチュアビルダーだと、コイル1個キャパシタ1個が常識感だと思うのですが、設計思想がぜんぜん違うのです。

このように、海外のハイエンドやアマチュアビルダの世界では、クロスオーバーは単なる帯域分割ではなく、ドライバーやエンクロージャーと対になって系を成す、ドライバーと等格の重要な存在として認知されています。

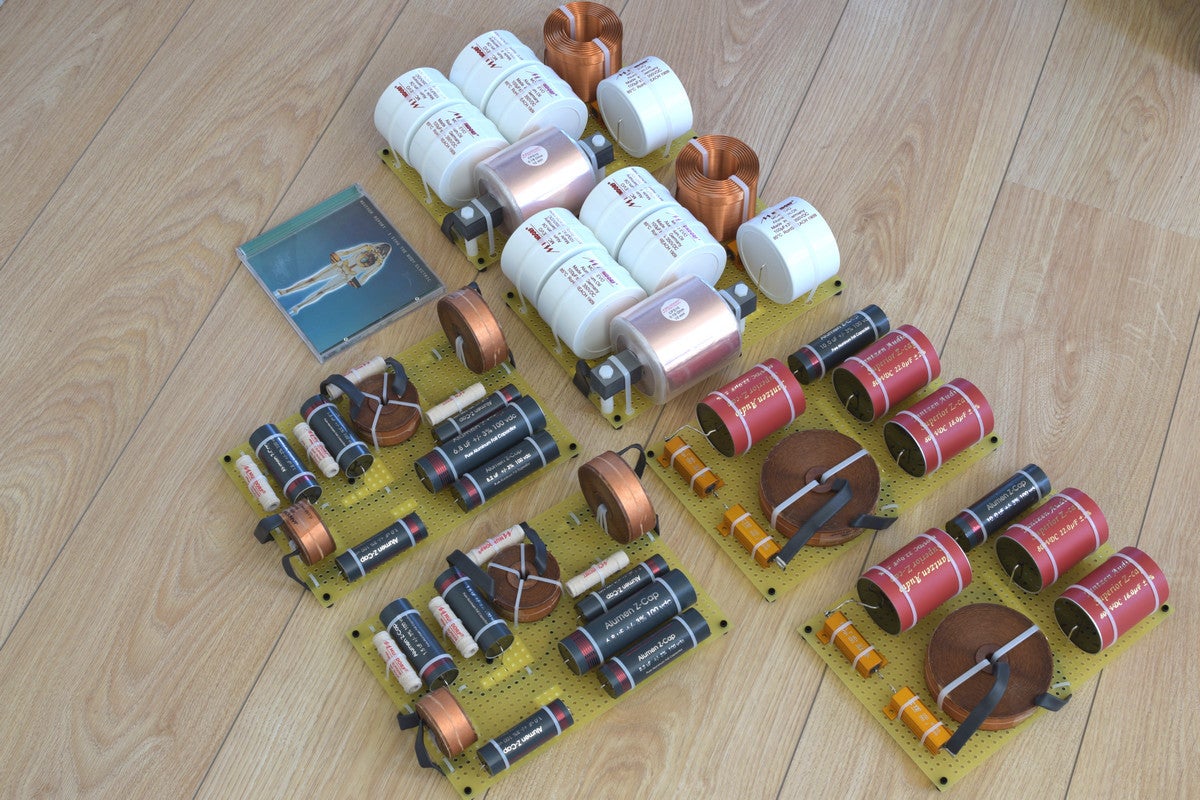

さらにこの写真はカスタムのネットワークだそうです。

CDが写りこんでいるから、巨大なサイズ感も判りますよね。普通のエンクロージャーには収納できないほどのサイズ感ですね。このくらいのパーツ品位/規模になると、200,000円/chクラスになってしまいます。市販製品だと投資の難しいレベルに。

「難しめ」クロスオーバーを見たとは、割とシンプルめのブランドも見ておきましょうか。

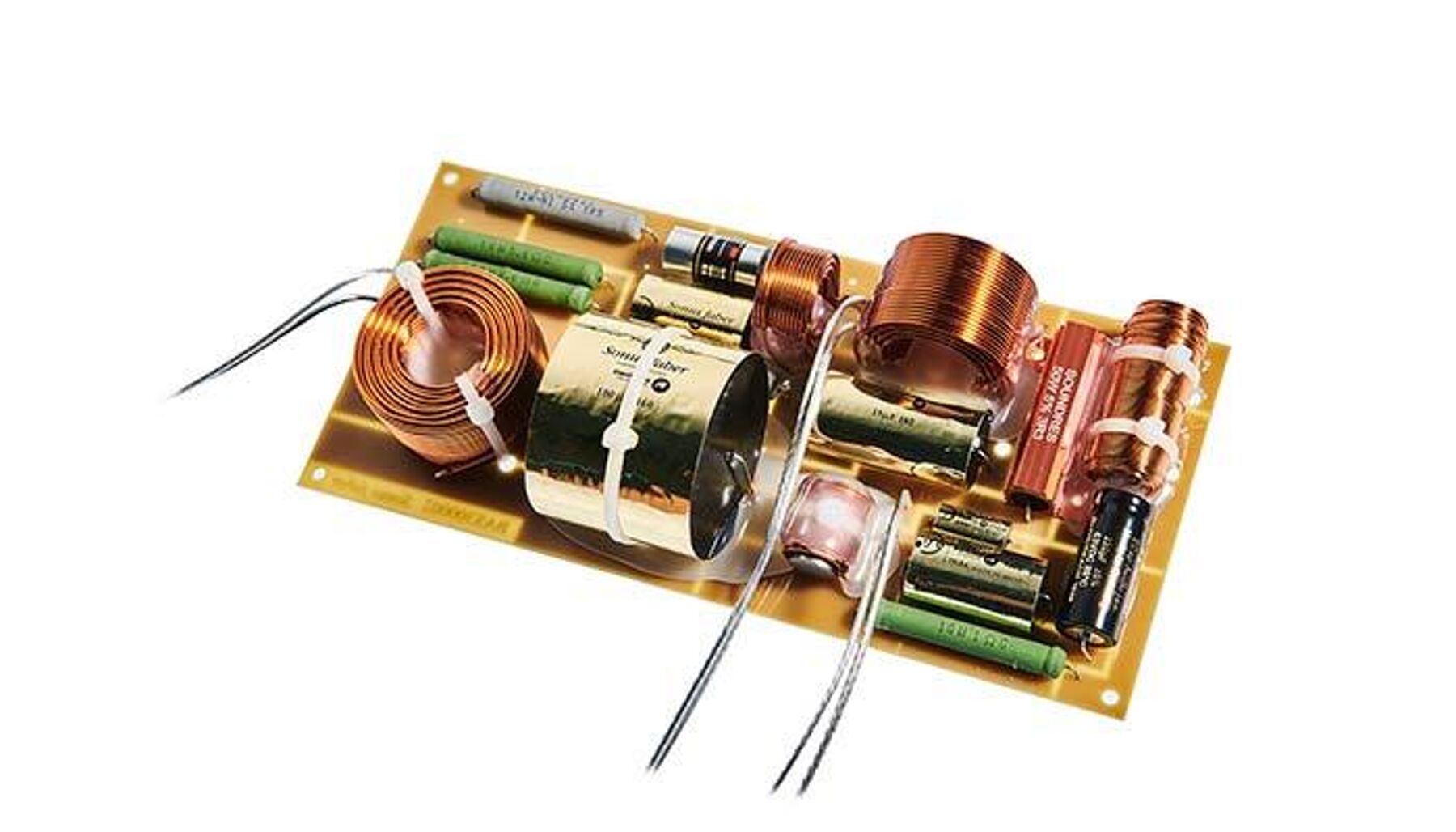

Sonus Faberは1次フィルターのトポロジが基本だから、シンプルめのはずですね。

まずはミドルレンジ。

Olympica Nova 2 という3wayモデルです。

キャパシタには概して高級なものが採用されていますが、一部には妥協してケミコンも使われています。

インダクタンスはコア入りとエアコアが”使い分け”されていますね。すべてが高級というわけではない。要所には太い線材、それ以外は細い線材と、適材適所でコスト配分がされているようです。賢い。

それより、1次フィルターで3wayなら、インダクタは3個のはず。なのに実際は5個のインダクタを使っている。

つまりこれは、Sonusのようなシンプル志向のブランドでさえ、ドライバーの補正回路が搭載されているということなんです。まあそのうち1個は(以前紹介した)スタガードBSCかもしれないです。

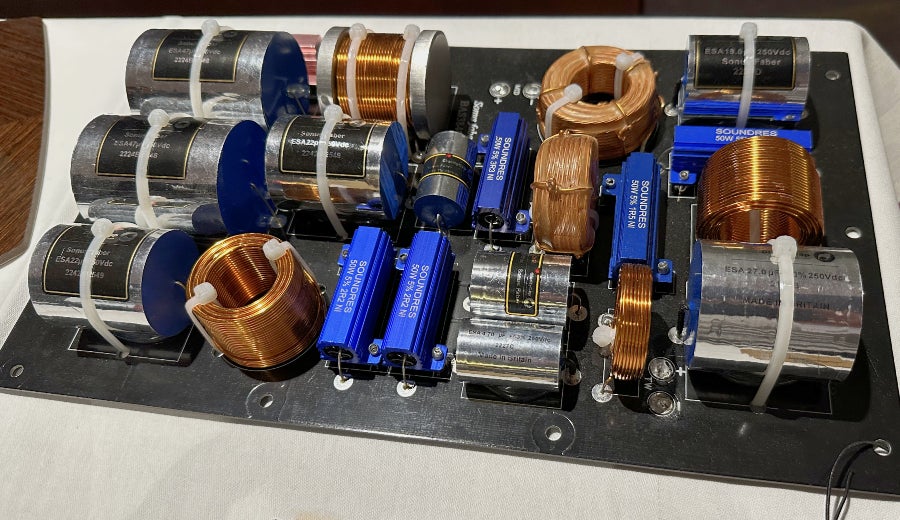

では次に、Sonusのウルトラハイエンドも見ておきましょう。

さすがにクロスオーバーはスゴイです。片ch10万円はくだらないか。クロスオーバーへの圧倒的な投資と補正量がハイエンドとミドルレンジを分ける分水嶺かもしれません。超高級なキャパシタの海、海。いかにも高級そうなメタルクラッド抵抗。

ただ、7個も乗ってるインダクタはそれなりに妥協しています。DCRが問題視されるウーファー用は普通に歪みが生じるコアインダクタを使っている。

コストインパクトも音質劣化も大きいのはキャパシタよりもインダクタ。優秀なエアコアは1個で数万円〜10万円しますからね。

Aidaをしても、流石にそれは使えないよう。野放図なコスト投資はできないんですね。

このように、クロスオーバーにおけるドライバー補償は極く極く一般的であるし、していなかったら単なるリテラシの低さかまたはコストカットでしかない。クロスオーバーに妥協を排したコスト投入をするとドライバーの価格をさえ越えてしまう。おわかり頂けたでしょうか。私も当初はAlphaにAida以上の投資を考えてたのですが、あらためてそのコスト感にゾッとしますよね。

Aidaはまだ低次だから良いけど、これが3次/4次と次数が上がるともう涙しか出てきません。

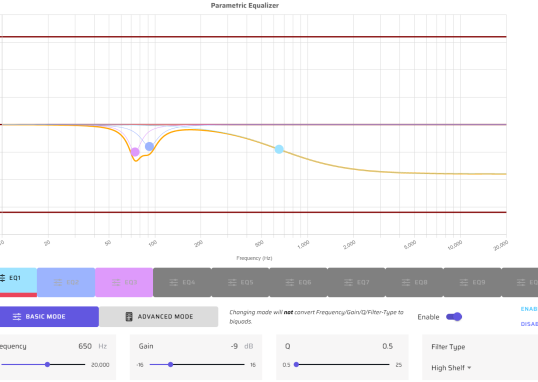

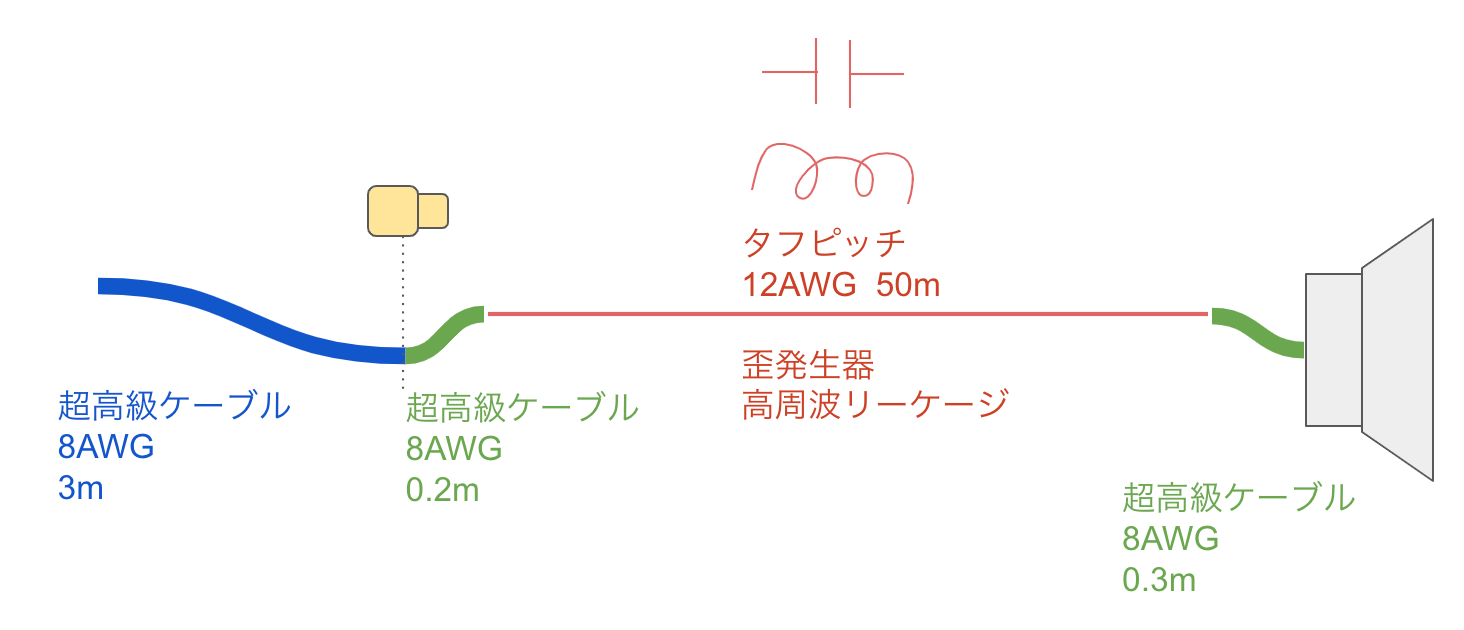

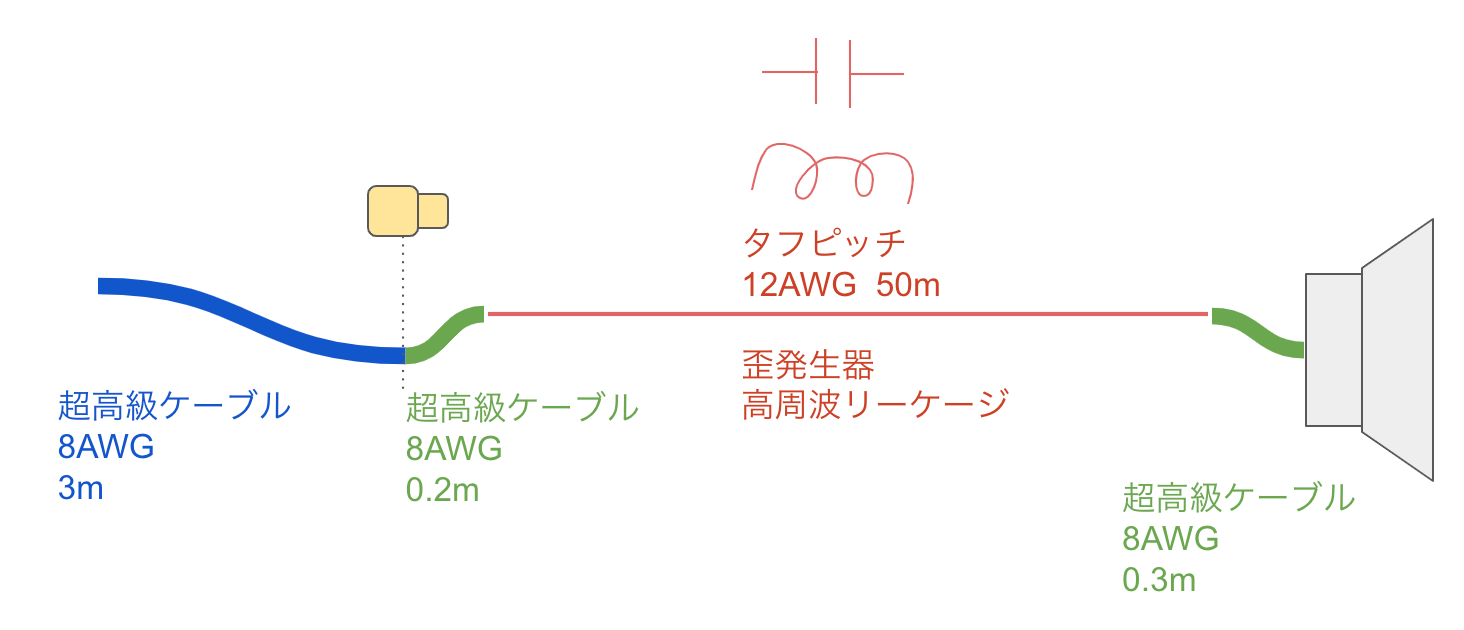

しかし、そこまで投資しても、下図のような悲しい現実が待っています。(インダクタをほどいてみましょう)

パッシヴクロスオーバーはどんなに投資しても物理限界があります。

「30万円突っ込んでも性能に難がある」パッシヴクロスオーバーの限界に気づいたベンダーはボトルネック突破のためにマルチアンプ内蔵型のコンプリートシステムへ、パラダイムシフトしてます。半導体やDSPを用いた音響補償はパッシヴクロスオーバーのそれに比べ比較にならないほど低損失・低歪・高性能ですし場合によって柔軟度も高いです。

12AWGの5mH・・・ 普通のエアコアで日本円にして3.5万円ですってよ。高価なカッパーフォイル型なら、一挙に1個15万円。そして、そこまで大枚ぶっ込んでもDCRが0.49オームもある・・・どう思います?それ。

—

<PS>

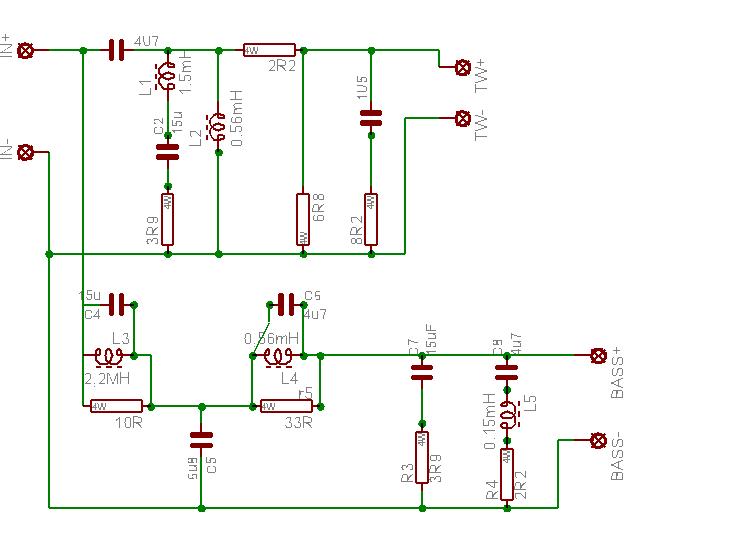

これは古い、エレクタアマトールの回路図ですって。

結構複雑だよね~。インピ補正にピークサプレッサとかノッチとか、普通に入ってるじゃん。

下図はGiyaのG3。

外部サイトからリンク引用しています。

同じ回路ブロックを表・裏から写したもの。流石に物凄いですね。

このブランド(ディッキーさん?)は電解キャパシタは死んでも使わない、と言うポリシーらしく、フィルムがずらりと並列されています。結構なポリシーですが、コストもとんでもないですね。(こりゃ400万超えて当然だわ。)

しかし、ここまで物理投入して、それで音質劣化が無いのかというと・・・(笑)

まあこれだけのアナログ素子、それも劣化の激しいエレメントを通ってくる信号の劣化は避けられないでしょう。そこがパッシヴクロスオーバーのジレンマです。どれだけ投資しても音質向上どころか音質劣化を最小にするためだけの存在で、その抑止効果も限界が低い。限界の低い箇所に何十万円もの投資を余儀なくされる。

フィリップス 電動歯ブラシ ソニッケアー 3100シリーズ (軽量) HX3673/33 ホワイト 【Amazon.co.jp限定・2024年モデル】

歯の健康を考えるのならPhilipsの電動歯ブラシがお勧めです。歯科医の推奨も多いみたいです。高価なモデルも良いですが、最安価なモデルでも十分に良さを体感できる。