この記事では、全てのラウドスピーカーシステムでほぼ不可避な、バッフルステップとエッジディフラクションの影響についてメモしていきたいと思います。

(例によって著作権抵触がいやなので、全ての挿絵は全部自分で描いています)

有限の大きさを有しているラウドスピーカーシステムは、必ずバッフルステップを有しています。これはどんなスピーカーでも原理的に避けられない現象です。

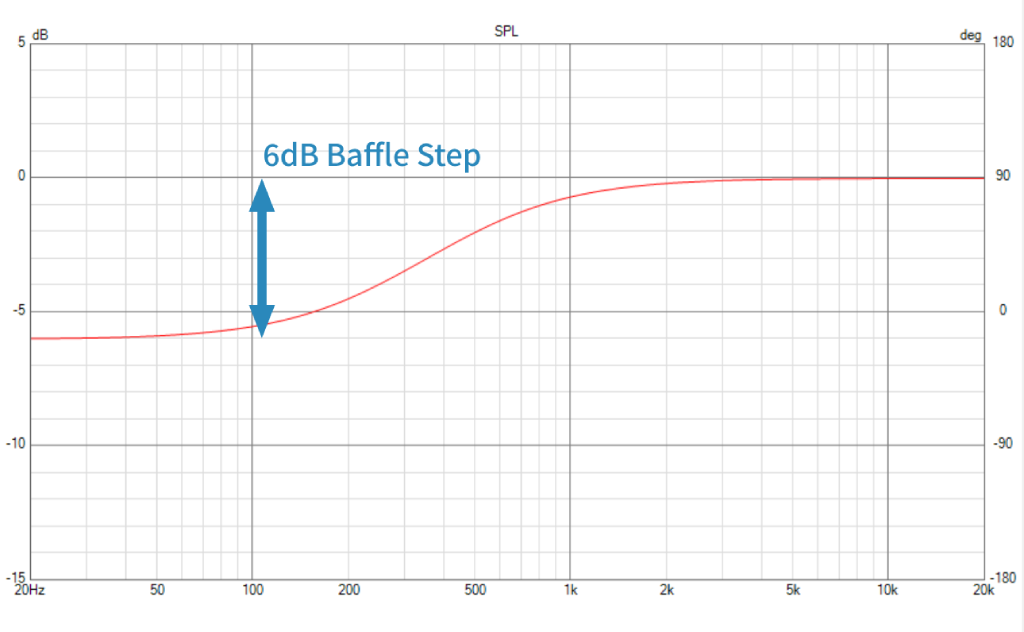

バッフルに取付されたラウドスピーカーは、バッフル面での二次輻射を利用しているため、ラウドスピーカーダイアフラム単体に比較して、2倍のゲインを持っています。これを2pi放射と呼びます。ところが、前記バッフルは有限のサイズを持っているため、ある周波数を境にして二次輻射による補助が停止してしまいます。つまり、特定よりも低い周波数では4pi放射になってしまうということです。

この現象が発生する周波数は、バッフルのサイズに依ります。二次輻射のなくなった低域は、輻射のあった高域に比べて-6dBゲインが下がってしまいます。

どんなスピーカーも周波数特性上には階段様の特性が現れます。これがバッフルステップです。

バッフルステップの生じる周波数は、かんたんには次式で求まります。

f3 = 音速[m/s] / (バッフル幅[m] x 2)

音速は常温20度として、約344m/s。

しかし、現実はこんなに単純式ではなく…。

バッフルの縦横(WxH)サイズの違いによって周波数は変動するし、エッジディフラクション(後述)によって回折端では複雑なリプルが出ます。マトモなスピーカーシステムは、必ずこのバッフルステップやリプルを配慮にいれた実装/クロスオーバー設計がなされています。(配慮に入れていないモノも勿論・大量にアリです)

「イヤ、ウチのスピーカーだけはバッフルステップが出ていない!」

もし、こういう御仁が居たなら、その方は非論理志向の方か、又は何かオカルト盲信型の方だと考えて良いと思います。これは物理的に避けられない現象です。

「だったら、バッフルのサイズを最小にしてしまえば(バッフルがなく振動板だけなので)いいんじゃないか!」それもダメなんですね。ラウドスピーカーのダイアフラムはサイズを持っているからです。仮にバッフルを無くし、フランジを無くしてしまったとしても、ダイアフラムがサイズを持っています。振動板サイズ分のバッフルステップが必ず生じます。周波数が高い方へシフトする。という効果しか有りません。ダイアフラムの面積がゼロでフレームサイズもゼロのスピーカーが出現しない限り、二次輻射とバッフルステップは不可避で生じます。

理想的な実装は、点音源ではなくて無限大バッフルです。何処まで行っても境界条件変化が生じず、制限なく2Π放射だからです。ただ、現実には個人でソレを実現できる方はごくごく限られますし、また、仮に実現できても部屋が有限なだけに他の諸問題は生じてしまい、なかなか難しいものです。なにより、「スピーカーはとっかえひっかえしたいし、アップデートもしたい」というのが住環境を除けば無限バッフル最大の障壁になっています。

さて、良心的な海外スピーカーブランドであれば、必ずこのバッフルステップを配慮に入れたエンクロージャーの寸法比設計、クロスオーバー設計を施しています。モノによっては、当然のようにバッフルステップ補償回路(BSCと呼ばれます)が組み込まれています。

また、明示的にその回路が見当たらなくとも、クロスオーバー周波数と掛け合わせすることで簡素に済ませたり、またはウーファーのローパスフィルターにその定数を畳み込んで最小限素子数でそれを実現していたりします。つまり、なんらかの形で階段形状が特性に出ないようにしているというわけです。

このように、バッフルステップを配慮した設計をすることは常識であり一般的です。しかし残念ながら日本ではこの常識が浸透しているとは言い難く。実装も配慮もされていない事例が散見されます。

バッフルステップの補償/考慮は、それがマルチウェイだろうがフルレンジだろうが、必ず必要です。だから、海外のアマチュアビルダーはフルレンジであってもBSC(補償回路)を入れています。入れないとまともな特性にはならないから当然なのです。フルレンジでもBSCは入れるべきです。

フルレンジにクロスオーバーネットワーク素子を入れることに対して心理的抵抗の大きな方が多いように感じています。クロスオーバー素子を入れると音が濁る。位相が回転する。という誤った常識の流布が理由です。逆です。バッフルステップが生じているということは、その周波数で位相は回転しているし、=音は濁って汚れているという査証なんです。エッジ端のリプルやバッフルステップなど、音を濁す最大要因には目を背けて、「クロスオーバー素子がないことによる純度」などという衒学的な内容でケムに巻くのは正統的ではありません。

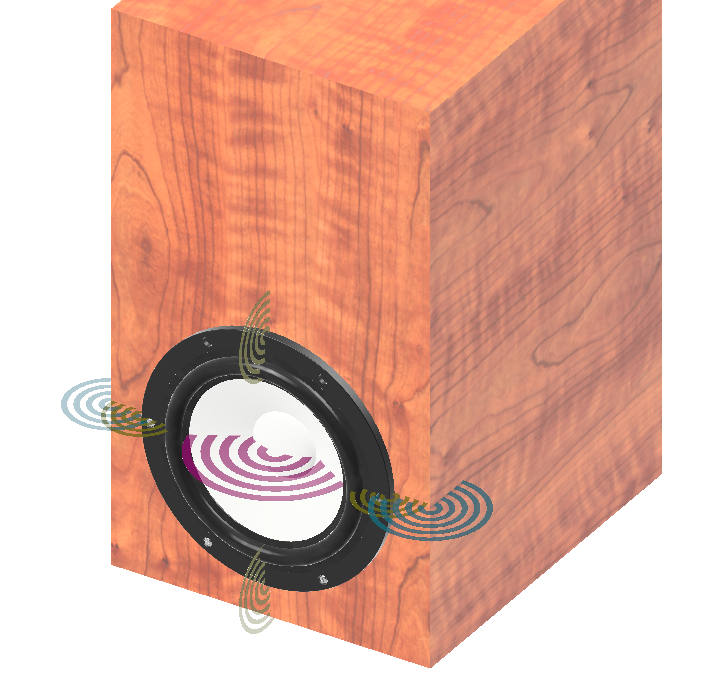

バッフルステップと同等に、看過できない症状として、バッフル端で発生する反射/回折があります。バッフルエッジディフラクションです。バッフルサイズは、ステップ形状を作るのみならず、エッジ回折で大きなリプルを作ってしまうのです。これは大きく音を濁します。

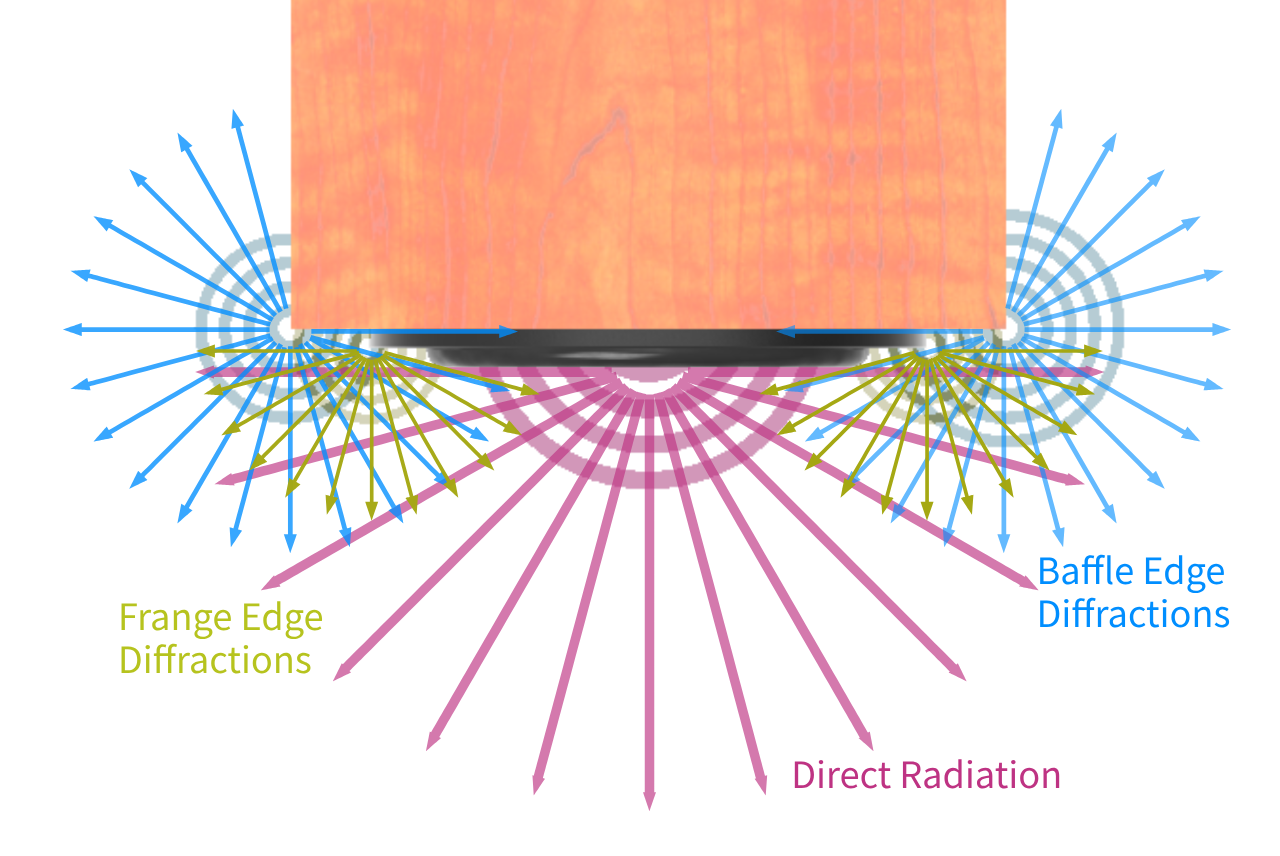

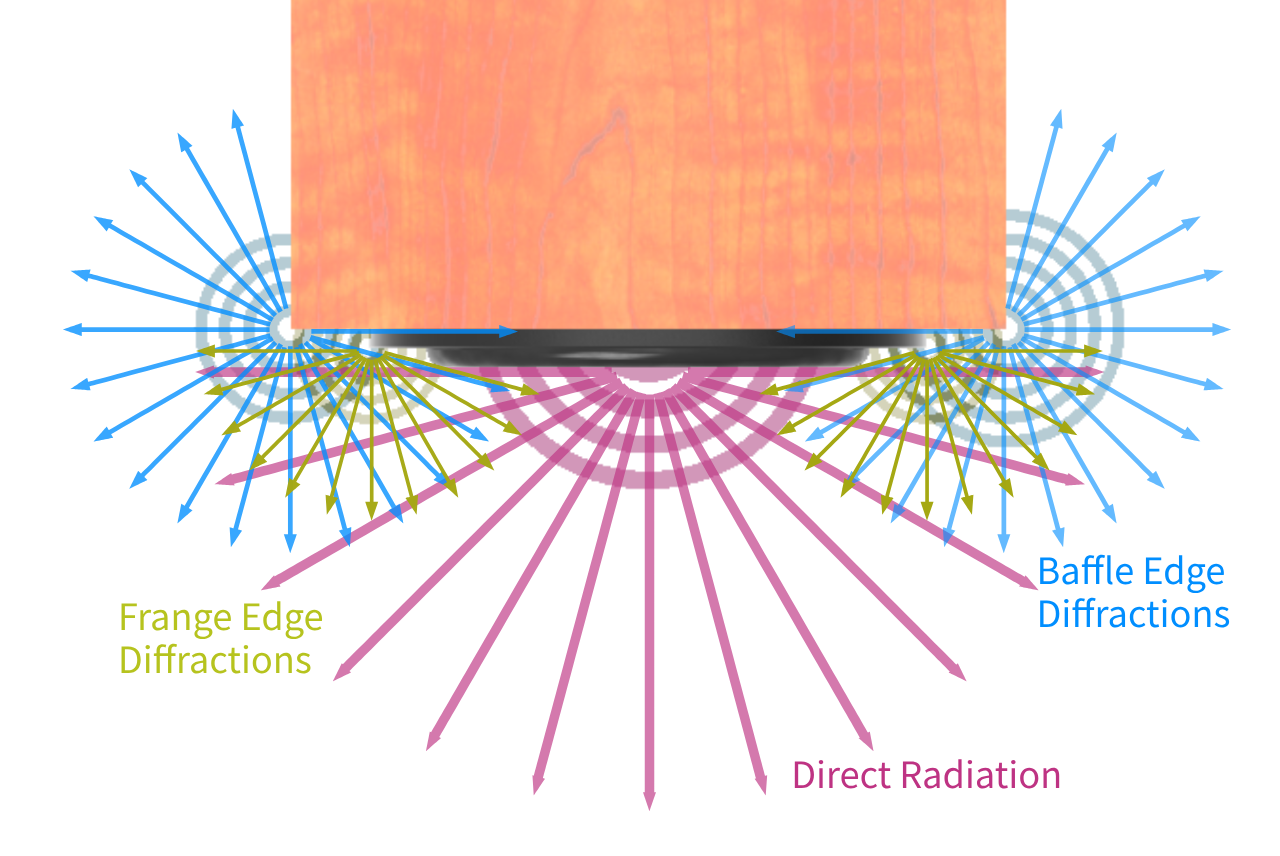

あえてフラッシュマウントの平滑加工をせず、ドライバーをバッフルへぽん付けした状態で絵を描いてみました。

- 赤い波がドライバーダイアフラムからの直接輻射音。

- 青がバッフルエッジで回折が生じることによる輻射音。

- そして、黄色がフランジ(フレーム)の凹凸によって生じる回折輻射音。

です。絵では一箇所だけ回折が描かれていますが、これがバッフルエッジ全周に、まんべんなく、それもダイアフラム中心から異なる波長で~生じている様子を想像してください。

見やすいように、上から俯瞰してみましょう。

本当は、赤い直接音だけにしたいのですよね。

しかし、境界条件が極端に変わる箇所(カクカクする場所)があることで、そこで音波が乱れて大きな回折が生じます。すると、そこが二次音源のようになり~ 直接音に余計な位相のずれた波形が交わり~ 周波数特性に乱れ(どたばたしたリプル)が出ます。

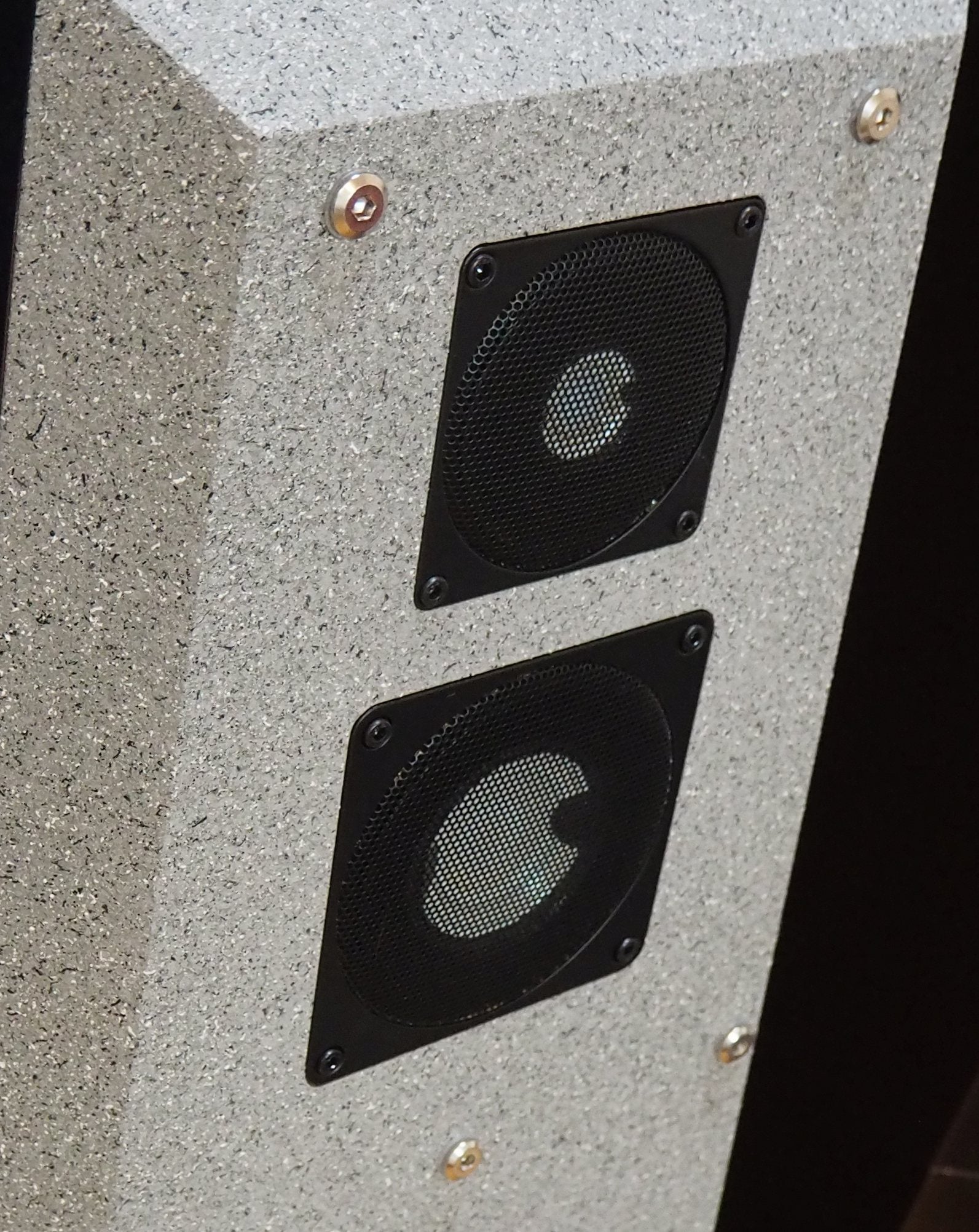

ボックスのエッジの回折だけではありません。フランジ(フレーム)がバッフルから突出していることによって、黄色い部分でも乱れが出ます。これはウーファーでは大問題にならないが、中域・高域では大きな障害になります。Andromedaでは徹底したフラッシュマウント加工に取り組んでいます。

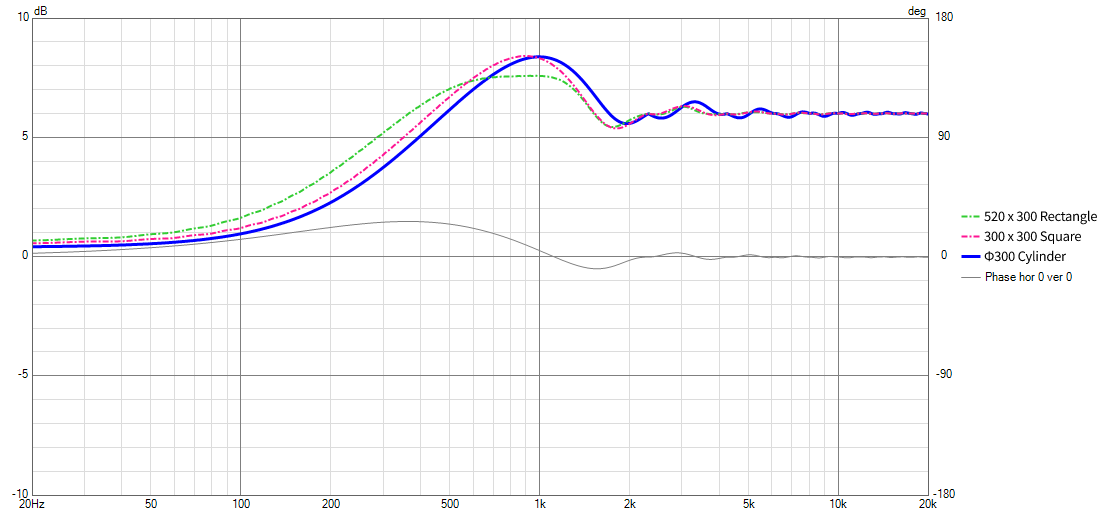

代表的なみっつのエンクロージャー形状で、その乱れの様子を眺めてみましょう。

グリーンが WH=300x520mm の長方形の一般的なブックシェルフサイズ。

ピンクは 300x300mm の正方形タイプ。スーパースワンのヘッドみたいなCube形状ですね。

ブルーは Φ300mm のシリンダータイプ。タイコのような形状ですね。

各サイズにおいて、周波数特性は階段形状になるばかりでなく、ご覧のとおり波状に乱れます。これが、エッジディフラクションです。

- グリーンは発音中心からエッジまでの距離がバラついている効果で、ピークが少し抑え気味になっています。また、バッフルのサイズが他より大きめなことが効果し、ステップが少し低い周波数へシフトしています。

- ピンクは発音中心から小型バッフルかつバッフルエッジまで等距離ぎみになるので、リプルが最大化されてかなり大きく乱れています。

- ブルーも同様で、発音中心からエッジまで何処でもほぼ等距離。かつサイズが最小化されるため、リプルの形が素直で、リプルの大きさも最大、ステップは高い周波数へシフトしています。

バッフルのサイズを少々大きめにしようが小さめにしようが、ステップ周波数が上いったり下いったりするだけで、大筋の現象は変わりません。

形状ごとのリプル量としては、こんなデータがあります。

- 球体: ±0.5 dB

- 矩形バッフル: ±3 dB

- 面取りした矩形バッフル: ±1.5 dB

- 正方形バッフル: ±5dB

- 面取りした正方形バッフル: ±1.5dB

- 円形バッフル(シリンダー): ±2dB

この中では正方形の最小バッフルが最も条件が不利になってしまいますね。

バッフル形状とは異なりますが、スピーカーの中にはタイムアライメントを取るためなのか、バッフルに段差を付けたものも見かけます。この階段形状もディフラクションの元凶となり、周波数特性に悪影響が出ます。

段差のできたところで境界条件が変化し、ここで周波数特性にリプルが生じます。

特に、トゥイーターから発せられた音波がここで回折して悪さをします。せっかくトゥイーターをフラッシュマウントしても、この部位で台無しになります。トゥイーターのフランジよりも寸法の大きな段差だから、影響の大きさが想像できますね。私もこういう形状のスピーカーを製作したことがあり、布を貼ったりフェルトを貼ったりいろいろしましたが、この階段状で生じる反射影響で苦労した記憶があります。バッフルステップ補償と違い、ディフラクションの粗は補正のしようが無いのです。

さてさて、これらのバッフルエッジで生じたリプルをどうやって除去してゆくのかですが、いくつかの手法があります。

a)エンクロージャーを球形にする

b)ドライバー取付を中央でなくオフセットする

c)バッフルエッジをラウンドする

d)バッフルエッジを斜めにカットする

a球体:は理想的ではありますがそもそも実装に無理が出ます。エンクロージャーの素材も木製というわけにはいかなくなるでしょう。大型システムにも向きません。

bオフセット:も実装に無理が出ます。そもそもバッフル面積にそんな余裕があるとも思えませんし、オフセットするとデザインにも難が出ます。ウーファーは見た目上、左右中央に付けたくなるもの、ではないでしょうか?それに、リプルは十分小さくならず、リプルを散らすだけの効果になります。

cのラウンドバッフルは現実解として多用されている手法です。球体は無理だが少しまるめる。aに準じる妥協策です。

ただ、半径が10mmや20mmの小さなラウンドでは、バッフルステップ周辺のリプルが殆んど小さくはならないのです。ピークを十分に抑えるには、とても大きな半径のラウンドエッジが必要になります。

そこで、Andromedaではdのスラントカット手法を取り入れています。実は斜めカットは、ラウンドと似たようなザグリ深さで、60mmや80mmといった大きな半径のラウンドと同程度の効果が期待できるのです。

Andromeda : 最大箇所では 89mm R のラウンドと同等。

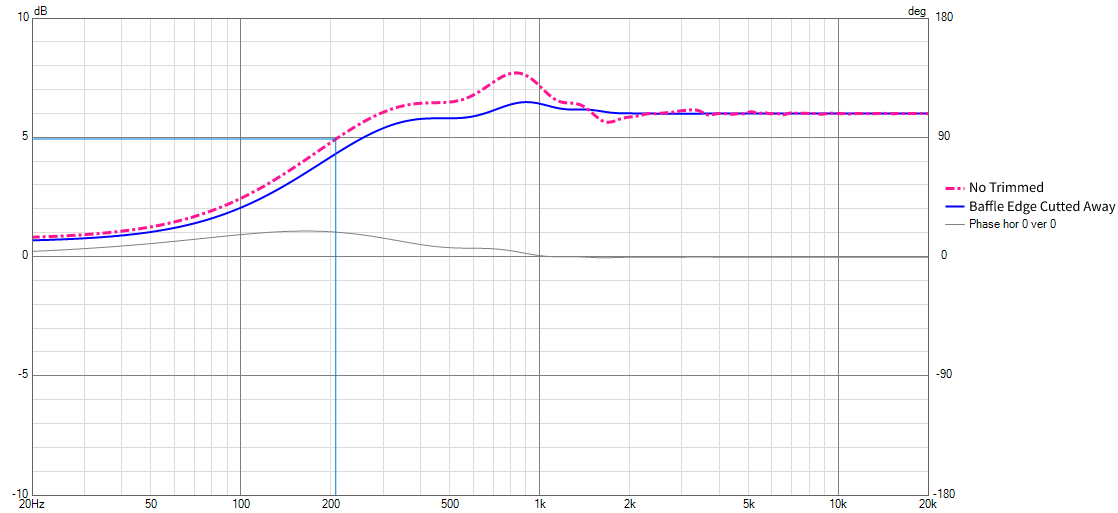

では、Andromedaの寸法を事例に、リプルがどのように減り、どのようにバッフルステップを補償できるか、を実際に見てみましょう。

ピンクの線は、Andromedaのバッフルを切りっぱなしで、トリミングをしなかったときの特性です。周波数特性は600Hz内外から徐々に下降を開始し、計算と一致します。肩特性では最大で±2dBの大きなリプルが出ています。

一方ブルーの線は、バッフルエッジをカット加工してエッジディフラクションを減じた特性です。完全には抑えられないものの、±0.5dB付近までリプルを抑え込めています。このように、バッフルエッジの処理はスムースな特性の為に極めて重要です。

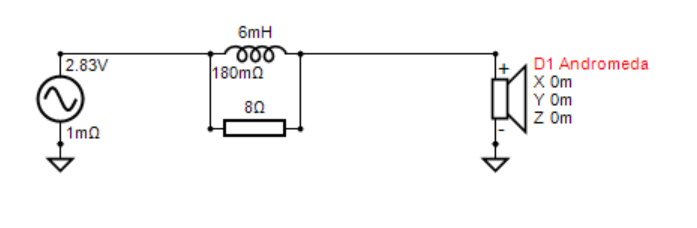

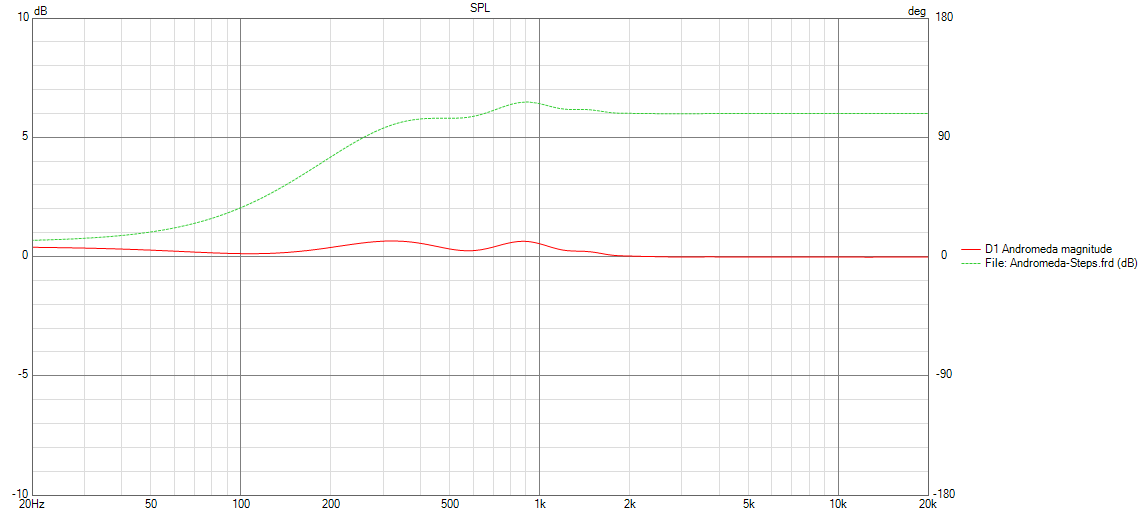

特性が整いましたので、次にBSCを使ってこのステップ特性を補償してみましょう。

イヤ~大変ですね。帯域が低いもんだから, Simulationでは6mHもの大きなインダクタが必要でした。金掛かるね~。

ハイ、こちらが補償された特性です。

グリーンが元の特性。赤がBSCを通した特性です。

まぁ・・・問題ないですね、これならば。

いかがでしたか。マルチウェイでもフルレンジでも、バッフルステップは必ず生じるし、無加工のバッフルエッジでは必ずディフラクションロスが生じて周波数特性が乱れる。フルレンジにも本当はBSCが必要。日本人でやってる人見たことないけど。

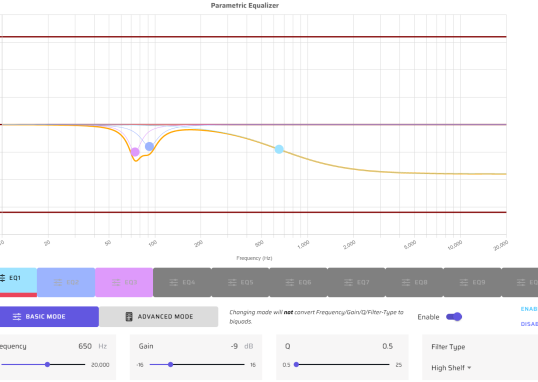

以上ですが、AndromedaではパッシブネットワークではなくDSPクロスオーバーです。このときも有意にBSCだけ(シェルビングフィルター)単独で挿入することはしていません。ちょうどミッド、ハイとのクロスオーバーが500~900Hz周辺のシステムばかりなので、ステップ分をクロスオーバーフィルターに畳み込んで省略することで、ほとんど必要性が生じなかったからです。

もちろん例えば、2kHzでトゥイータークロスするような場合は、別途のBSCを入れた方がいいでしょうね。アクティブクロスオーバーですから、BSCの微調整も簡単至極です。

検索すれば、無料で使えるバッフルシミュレーターやBSC計算機が数多く見つかります。アマチュアビルダーの方はぜひ、バッフルステップやリプルにも目を向けてみてはいかがでしょうか。

【結論】

- バッフルステップは回路補正にて解決する。

- エッジディフラクションはエッジ形状の工夫にて解決する。

——–

こちらはOnlineでのバッフルステップ/エッジディフラクションのシミュレーターです。

こちらの方は、フルレンジであってもきちんとBSCを組み込んでいます。

Linkwitz先生による様々な形状のリプル実測値

海外の解説。

フィリップス 電動歯ブラシ ソニッケアー 3100シリーズ (軽量) HX3673/33 ホワイト 【Amazon.co.jp限定・2024年モデル】

歯の健康を考えるのならPhilipsの電動歯ブラシがお勧めです。歯科医の推奨も多いみたいです。高価なモデルも良いですが、最安価なモデルでも十分に良さを体感できる。