まだまだ続くよAndromedaシリーズ。しかし、そろそろ最終回も近づいて来ました。

1年半におよぶ苦闘の記録。否、楽しさの記録かな?

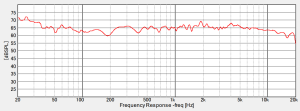

Andromeda-BetaはネットワークがVer.3という状態で、イロイロと視聴、というか鑑賞しています。

以前だったら、定格矩形波5Hzでブレイクインを24h、ウーファーへ印加~

な~んてしてたけど、今はエンクロージャーへ取り付けた8inchウーファーでそれやってたら家内から殺されてしまいます。なので、じっくりゆっくりブレークイン。ブレークインが本当に終わってQtsが落ち着いたりは半年後くらいかな~?ただ、メタル系ダイアフラムの所感は経年でもさほど変化がないと思います。

スピーカーの音質・・・感応的な評価をコトバで表すのって、いつも無力と文才のなさを感じます。ホント難しい。さらにGammaとBetaの音質はとても似ているので、その差を表現するとなるとホント難しい。何言ってんだか解らん?点についてはご容赦ください。こんなブログ、しょせんトイレの落書だからね。

Betaの音も、個人的にとても気に入りました。GammaとBetaに共通しているのは、高解像度系で音場型だって所。Gammaでも、克明に分解してという評価はしていたけれど、そこはBetaも同じでした。私の拙い経験では、どちらのモデルも経験のないほどの分析力で、折り重なった音を徹底的に分解整理して聴かせてくれます。音楽的にいうと、繊細なタッチや奏法の違い、ハーモニーの意図、アーティキュレーションをよく判るように聴かせてくれる。ただ、GammaとBetaではその分解の仕方が微妙に違うみたい。

Gammaは、仕出しのおばちゃんがひとつひとつ丁寧にこねて、それぞれの素材の味が分かりやすいよう優しく丸め仕分けしてくれる感じ。これに対し、Betaは花板がおっそろしく切れる刺身包丁で、魚を捌いてその刺し身の断面がガラス細工みたいにエッジが切り立ってる感じ?そう聴くと、冷たい音色に感じるかもしれませんが、ある種の艶めかしさを兼ね備えての高分解能でした。微細な信号をよく拾っているので音が生固にならないのだと思います。

Gammaが中トロで、Betaは赤身。どちらも本マグロでとろけるぜ。いや、そんなに油っこくはないかな。天然のカサゴ vs 養殖ではない真鯛かな。

Thiel AudioのCS2.4との対比で言うと:

CS2.4は、凄い透明度で音場の見通しも良いのですが、少し音色が冷たかった。なので、少しだけ一本調子でモノトーンに感じるようなところがありました。←これが売っぱらっちまった直接原因です。BetaはCS2.4の良さに被せて圧倒的スケール感、押出、迫力、温度感(Xbassがあるから?)、それぞれのベクトルが向上している感じがします。赤裸々なほど分解しますが、モノトーン&クールではないんですよね。・・・=結局、CS2.4の延長線にありながらも別物となりました。

Betaはオーディオ的な短時間鑑賞には好適です。ギョッとする表現、あっと驚く解像度、呆然とする音場感と迫力。聴き慣れたソースが、全く別物で新しい音楽になります。ただし、あまりにも赤裸々になんでも分解して提示してくるので、長時間の視聴には疲れる音なのかも知れません。毎日高級懐石では疲れます。肉じゃがの方が和むものです。そういう意味ではGammaに一日の長がありますが、その差は僅差です。

どちらもスピーカーの音質というより、楽器やホールの音であるとか、録音の違いとか、そちらの方に耳が行ってしまいます。双方とも、素材(録音の品質)の違いをこれまで以上に鮮明に表現します。

市販システムの多くであるバスレフ型は、フルートノイズが不可避に生じ、また、ポートからの盛大な中高域の漏れ(凄い量です!)が再生音を汚します。Andromedaには少なくともその2点がなく、透過率の低いアルミナダイアフラムが背面の中高域を大きく遮断しますので、バスレフ方式に比べて音が澄んでいます。もちろんXbassは密閉型なので最初から上記課題はなく、さらに線形近似補償していますので原理的に群遅延も最小です。

Porcupine Tree – Closure / Continuation / Tr1: Harridan

パワフル、アトラクティブ、ロックなのにやたら各音がやたら分離して澄んでいる、エレクトリックギターの音が魅力的、ドラムの実存感凄い、音がぶっ飛んでくる、繊細なのに破壊力、と、最新型ロック録音の良さをまざまざと聴かせてくれます。とにかく気もちがよい。

European Jazz Trio – Autumn In Rome / Tr1: Don’t Stand So Close To Me

生々しく、しかしリラックスして心地よい音。

音が鳴り出した途端音響空間を支配、締まって強烈な分離のベース、ピアノの美音、ブラシワークの繊細さ、ハイハットの厚み・・・ハイハットのアタックの周辺に見えない金粉をまぶしたかのような厚みと柔らかさが纏って、快感で逝ってしまいそう。

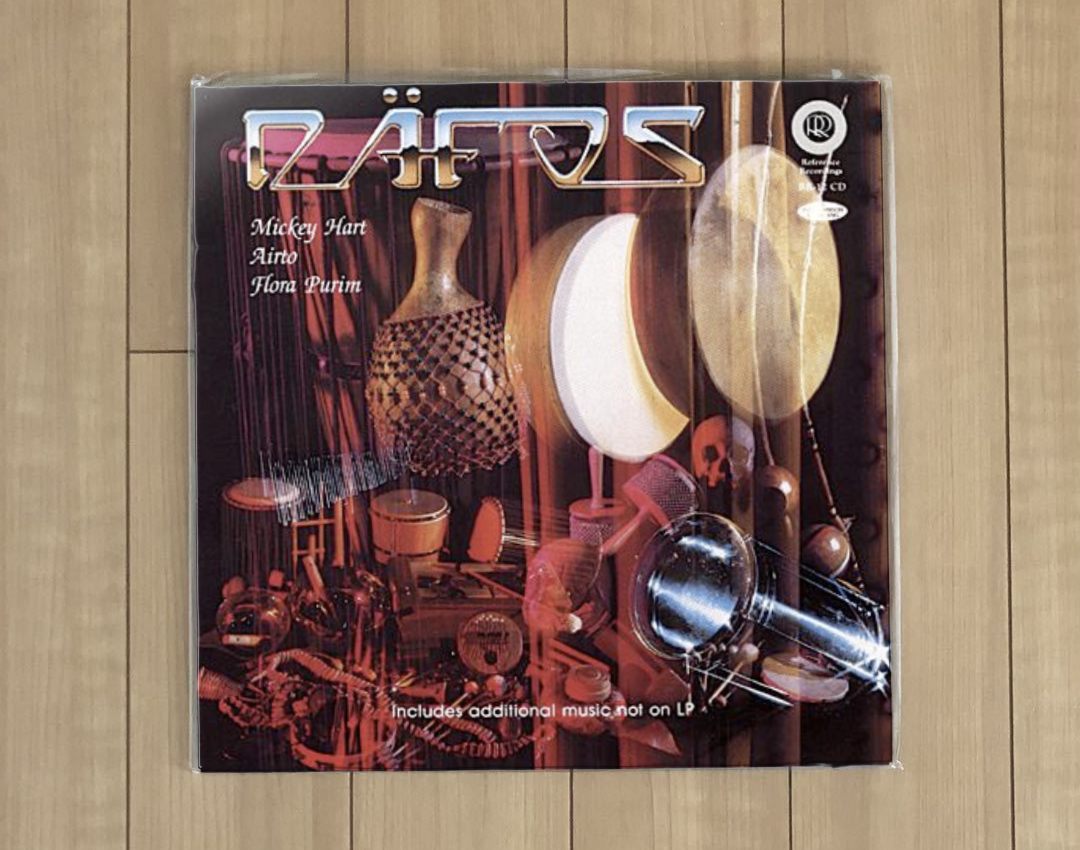

Mickey Hart, Airto Moreira, Flora Purim – Däfos / B3: Passage

RR盤のデーフォス、アナログ板。生々しい原初的エネルギーと凄まじさでは、未だに比類する盤がないと思います。ただ、忠実度の低いスピーカーでもそれなりに鳴ってしまいますので、忠実度の評価には向きません。

いちいち生々しすぎ。実存感もそうだが、広大な空間感にギョッとします。あと低域伸び過ぎ。

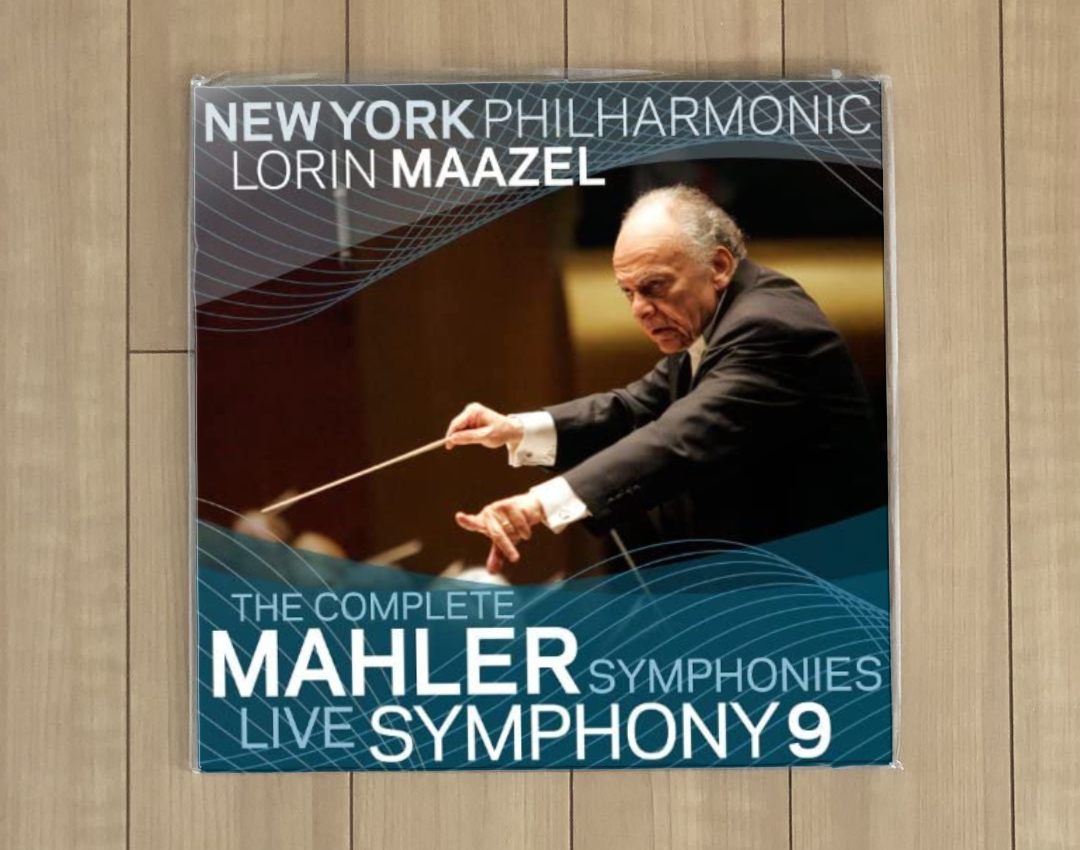

Mahler: Symphony No. 9 / Lorin Maazel, New York Philharmonic / Tr1: 1st movement

Maazelの晩年。さすがに演奏おそすぎだろ!! それでも名盤、マーラー振りでは最左翼。

音が出る前から、楽団員、そこに居る、居る、居る・・・・!!ライブレコーディングらしく音の出てないステージの気配感が凄い盤としてオススメ、新しめの録音は凄いな。弦のユニゾンの心地良さとしてはBetaも悪くはないけど、Gammaが僅差で優勢の気がしました。

Gustav Leonhardt / Bach:2 Suiten Fur Cembalo / Tk4:

大好きな半音階幻想曲とフーガ、やっぱりレオンハルト盤でしょ。

スピーカー/音楽と対峙して聴く心地よさ。見事に各音が分離して殴りかかってくるようなハープシコードの和音の潮流に恍惚とします。金粉の雪が天井から降ってくるかのような艶と輝き、求心的な視聴ではBeta優勢か。

Aimer / Walpurgis / Tr14: Walpugis

「聴き慣れたあの曲が、まったく違う曲のように・・・」とは聞き飽きた常套句ですが、まさにそれを感じる。えええこんな曲だったの? という位には、衝撃的に違います。

細かい重奏が全部分解されて、別物のように響く。

中村佳穂 / 竜とそばかすの姫 オリジナル・サウンドトラック / Tr6: 歌よ

稚拙/低品位のサラウンドなど必要性/必然性を全く感じません。

部屋の壁をぶち破る広大な音場感。地を揺るがす雄大な低域。圧倒的スケールの音場に、 中村佳穂さんの繊細に震え、わななく圧倒的美声が響きわたる。たかだかアニメ音声と馬鹿にするなかれ、優秀なスピーカーでこそ再生してほしいです。

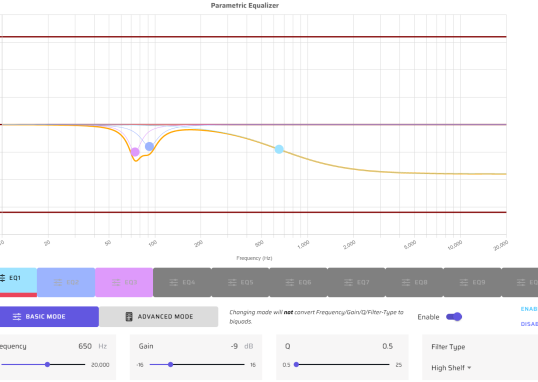

さらに諸特性が良くならないか、Betaは後日もう少し微調整してみるつもりです。

フィリップス 電動歯ブラシ ソニッケアー 3100シリーズ (軽量) HX3673/33 ホワイト 【Amazon.co.jp限定・2024年モデル】

歯の健康を考えるのならPhilipsの電動歯ブラシがお勧めです。歯科医の推奨も多いみたいです。高価なモデルも良いですが、最安価なモデルでも十分に良さを体感できる。