フルレンジ →ネットワークがない →だから位相特性が良い という三段論法は、誤りです。

このいかにも尤もらしい嘘を実例を交えながら看破していきましょう。

家にはフルレンジが5セットほど有ります。

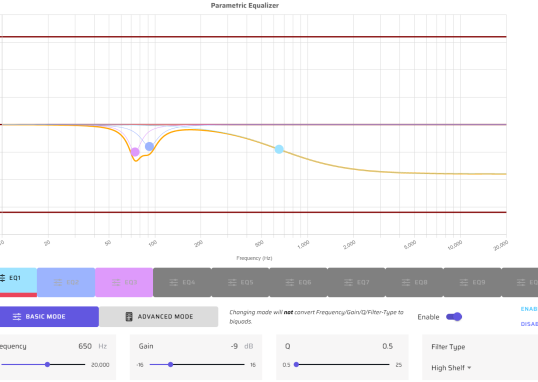

その中で、TangbandのW3-2141というドライバーを、できるだけAndromedaと測定条件を揃えて測ってみました。

このフルレンジは手持ちの中でも最も音が好きで、円安前にもう1セット買っておけば良かったと、後悔しています。

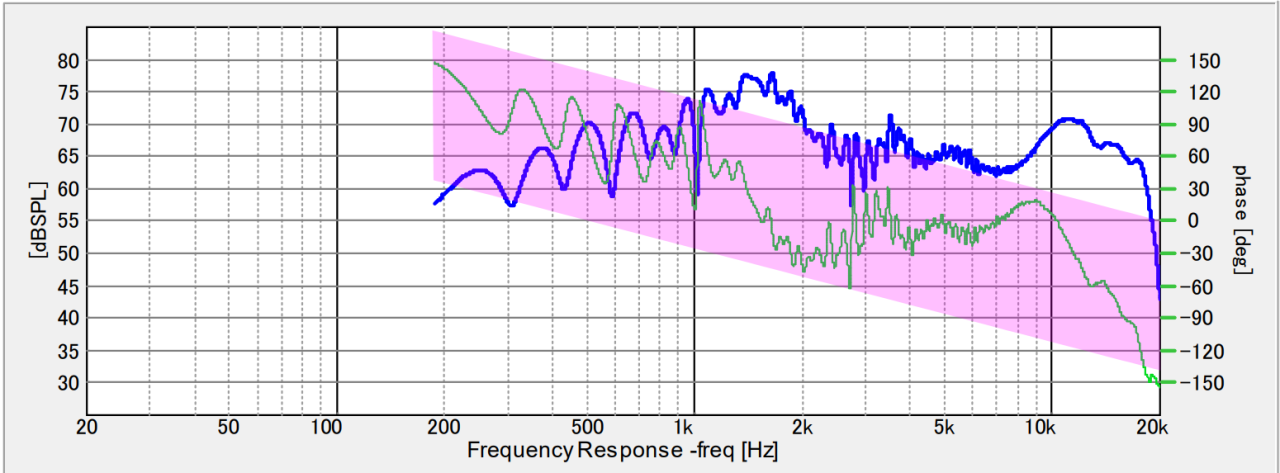

フルレンジの位相特性です。

緑線が直線的であればあるほどよい。ピンクの帯が狭いほど位相直線で、最小位相特性が良いことを示します。荒れてますねー。しかしこれでもフルレンジの中では配慮されていて、かなり優秀な方なのです。

口径8cmだからこんなもので済んでいますが、これが20cmなどの大口径フルレンジになればもっと低い帯域から位相が乱れ始め、更にメタメタになります。

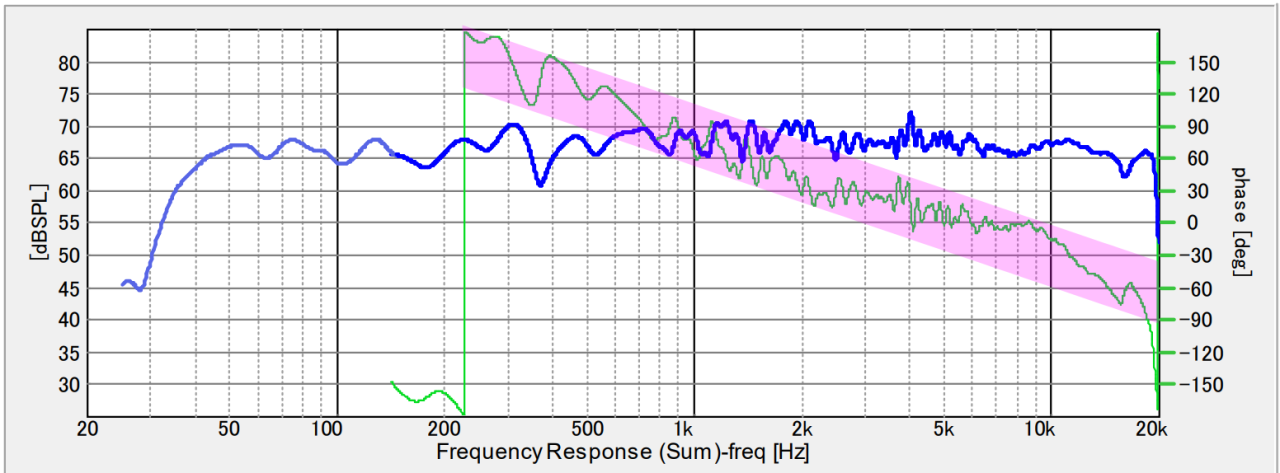

先日測ったAndromeda – Betaはどうだったでしょうか。

割と優秀です。±25degってとこかな。

フルレンジにはかなり水を空けますね。

上記は一例ですが、フルレンジの位相特性(=時間軸方向の特性)は高域で必然で劣化します。

クロスオーバーネットワークを構成する、インダクタやキャパシタを挿入すると位相は回転する。そこから、→それを挿入していないフルレンジは位相回転がない。という、短絡的な論調が拡まったのだと想像します。

現実にはフルレンジは口径なりの分割振動が不可避であり、必然的に大きな位相の乱れが生じます。中低域はまだしも、→中域→高域と帯域が上がるにつれて位相特性はどんどん劣化する。優秀なマルチウェイには敵いません。フルレンジも、1インチなど口径が極端に小さければいいのです。その場合はトゥイーターとも勝負になります。

確かに、中低域までは時間軸整合に優れたフルレンジですが、4kHz以上の帯域では分割振動影響で群遅延が極端に劣化します。(口径が大きなフルレンジでは更に低い帯域から)

どんなピストンモーション志向のドライバーにも分割振動はあります。しかしマルチウェイの場合は、有効直径を細かく使い分け、分割振動帯域を利用帯域の外側へ押しやることで、この問題を回避しています。このときもちろん、ネットワークを挿入後の「合成位相特性」が直線になるよう設計する必要はありますが、フルレンジの位相特性は上回ります。なにより、不利な高域ではフルレンジに勝ち目はありません。優秀なトゥイーターのインパルス応答の美しさはフルレンジのそれと次元が違います。このため、適切に設計/処理されたマルチウェイは、フルレンジの位相特性を凌駕します。

Thielのメカニカル2wayドライバーも設計思想は同じです。非線形性の高い振動板に頼るのでなく、線形性がある程度読めるカップリング構造を採ることで分割振動の課題を解決し、線形的モデルでの位相補償を容易にし、フルレンジを上回る位相特性を実現しています。

位相直線ではない=帯の広さはどんな瑕疵となって現れるのでしょうか? 位相の乱れは群遅延として現れます。しかしヒト聴覚にも時間窓のようなものがあり、一定より低い遅延だと検知限界を下回るという研究報告もあります。低域の位相回転は、大きな遅延時間となるが、高域の位相回転はさほど聴感インパクトがなく、だから「振幅平坦でありさえすれば群遅延は無視できる」という主張さえあります。だから、位相特性が悪いから深刻になる必要はありませんし、位相特性が即音質(主観)に直結するということでもありません。「音の好み」でフルレンジをチョイスすることに何ら憂いはありません。

しかしウソはいけません。「ネットワークがない・だからフルレンジは位相特性が良い」….という短絡は嘘の拡散にあたります。

ただし、なにごとも例外はあります。

フルレンジはフルレンジでも、非・ピストニックモーション志向のドライバー:

それらは例外です。

例えばMangerのMSWや、German PhysicsのBending wave transducerは、優れたインパルス応答特性を持ち、群遅延も最小化されています。軟弱なダイアフラムで、あえて積極的な分割振動をさせておきつつ、しかし固定端/境界面反射を抑制する構造とすることで共振を抑制しているからです。これら、フルレンジと称しながらも特性良好な例外ドライバーは世に有ります。

フィリップス 電動歯ブラシ ソニッケアー 3100シリーズ (軽量) HX3673/33 ホワイト 【Amazon.co.jp限定・2024年モデル】

歯の健康を考えるのならPhilipsの電動歯ブラシがお勧めです。歯科医の推奨も多いみたいです。高価なモデルも良いですが、最安価なモデルでも十分に良さを体感できる。