Andromda – Beta、調整もちゃちゃっと済んで音出ししています。

調整手順もちゃちゃっと説明。

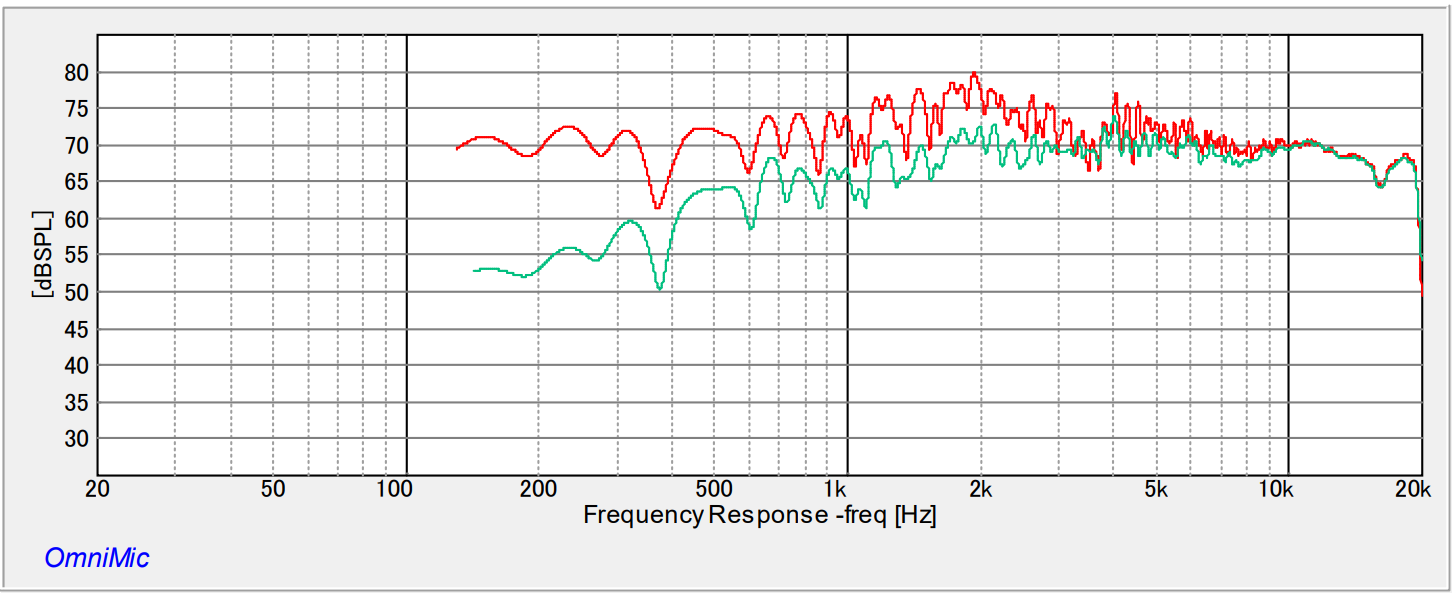

まず、ミッド/ハイメカニカル2wayドライバーの調整から。

レッドがThiel Audio(中高域ドライバー)のみのフィルターレスでの裸特性。

グリーンは、位相/振幅補正後、低域端のアコースティックスロープを6dBへ近づけた状態。

全体的に、フラットネスが向上しています。

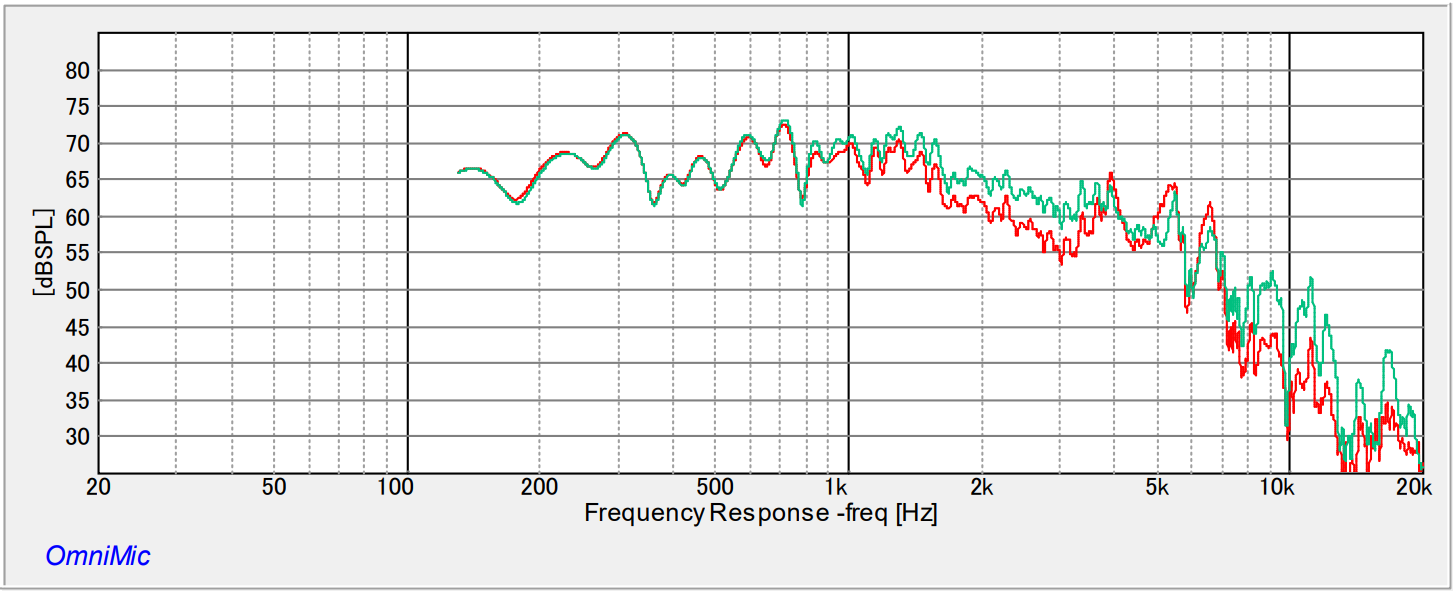

次に、FountekのFW222(ミッドバス)のパート調整。

このウーファーは、本当にディスコン前に買っておいてよかった。こんな良いウーファー、こんな価格では売ってません。

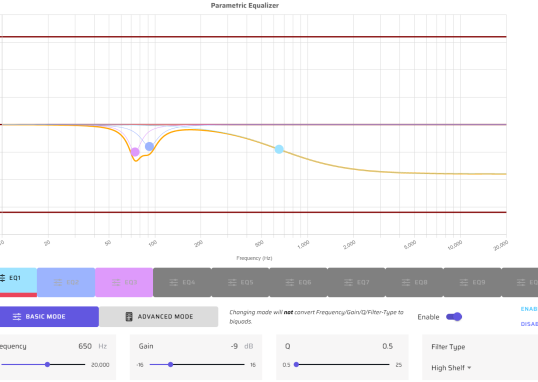

まず、高域共振を3段ノッチで少し潰し。つづいて、スロープをむしろ持ち上げて、平坦に近づけています。いったんフラットへ近づけてから~-6dBのベッセルを掛けることで、アコースティックスロープが正しく-6dB/octになるわけです。

別に6dBにこだわる必要は全然無いのですが、オリジナルThielの設計思想を尊重し、どこも6dBを基調で繋いで見ることにします。ただし、クロスオーバーはガクンと下げてみた。アコースティックなクロスは500Hz付近のようです。

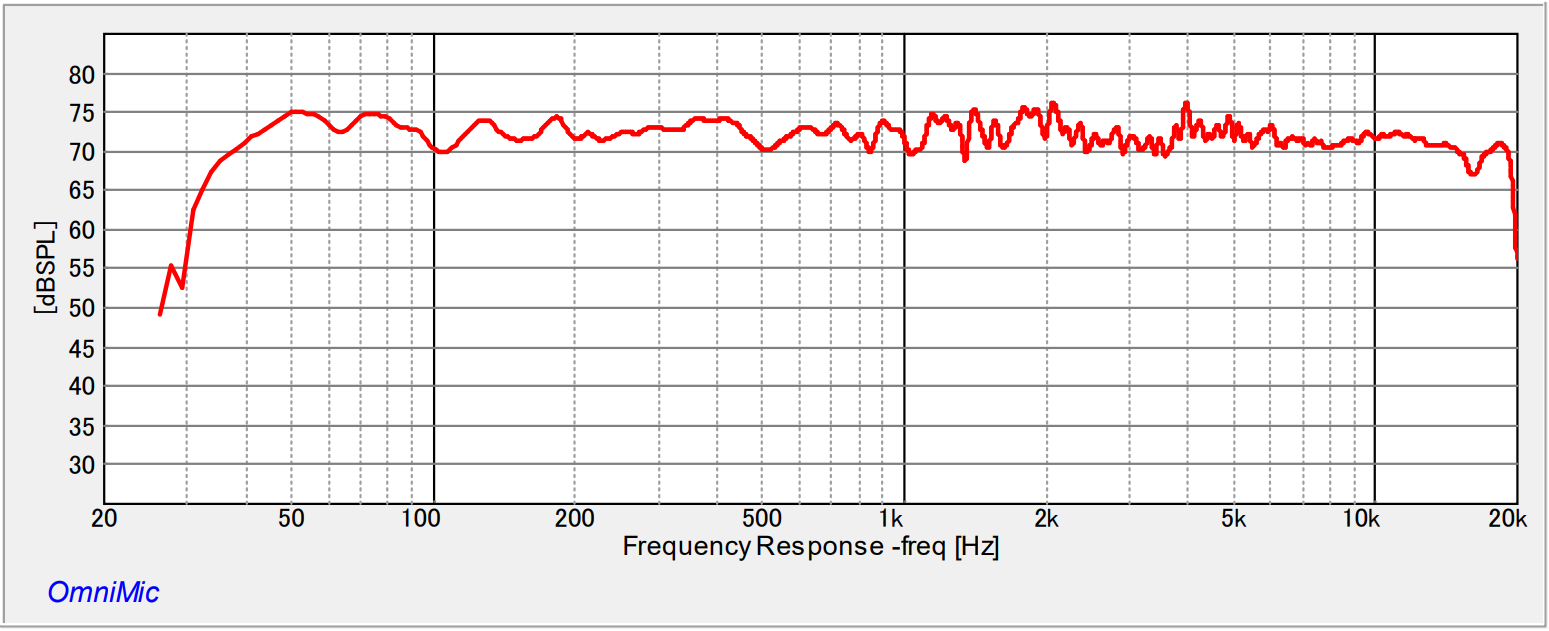

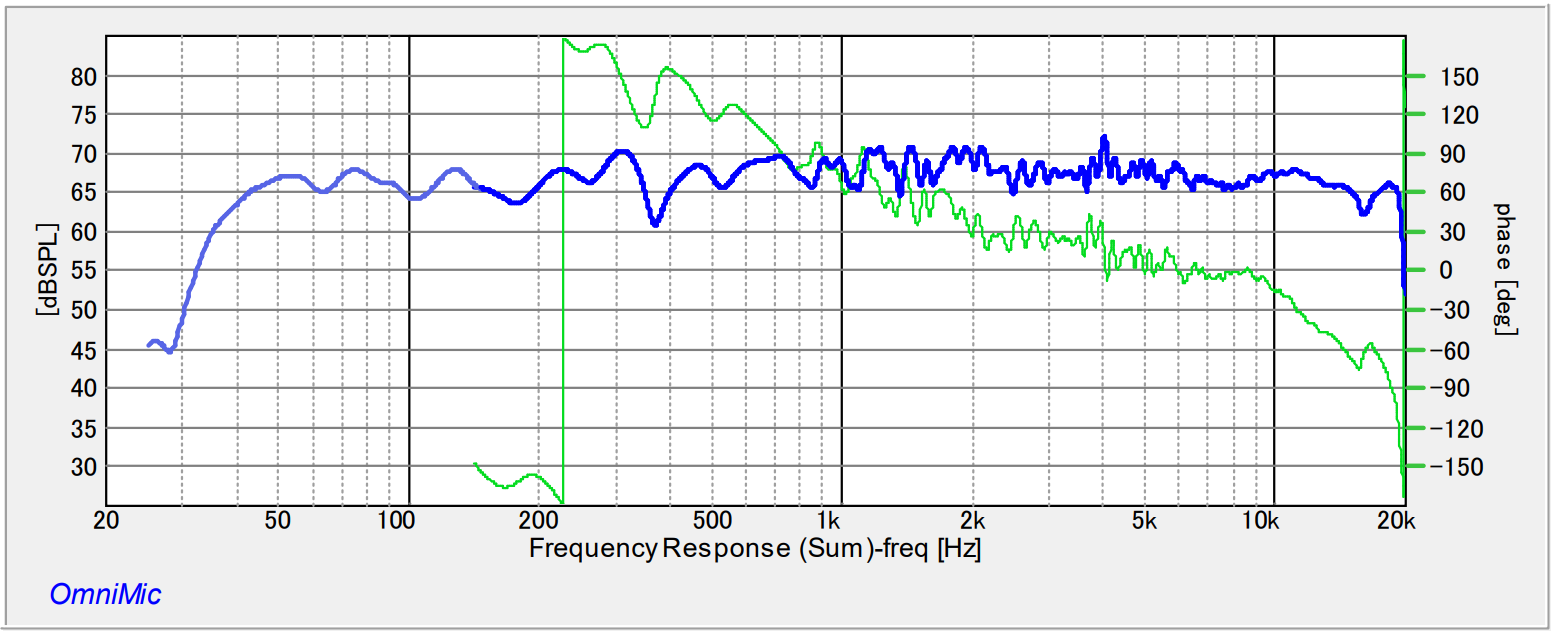

途中の調整経過は端折って、最終的な合成特性はこちら。

こ、、、これは立派だわ。

特性だけならGammaより上。

Thiel CS 2.4 は低域端を除いて±2.0dB以内だそうだが、ソレに迫って±2.5dBくらいには収まっているのでは無かろうか?

また、位相特性もなかなか良いんですよ。

ほぼほぼ位相直線です。まだまだ調整不足のところはあるけれど、例えばフルレンジなどのソレとは比較になりません。

このThielの中高域ドライバーは、当時密な関係にあったScanspeakからのOEMと思われます。

そりゃそうだよな。ThielにしろSonus Faberにしろ、自社でドライバー開発する技術力なんか無いもんね。

一見すると、ただの小口径フルレンジのようにも見えますよね。でも、作りも物理特性もその音も、フルレンジとは全然別物です。

わざわざ位相振幅補償を前提にした特殊構造とし、補償込みで、フルレンジでは達成しえない性能を実現している。「ネットワーク素子を入れると音質が劣化する」などと次元の低いことを言ってるヒマあったら、もうフルレンジは全部この構造にしたらいい。部品とスピーカーでは線形レベルが全く違います。ラウドスピーカーが一番線形性が無いに決まってるじゃないですか。だったら、桁違いのオーダーで線形性が高いコイル、キャパシタ、回路などを使って位相直線/振幅平坦に同定したドライバーの方が、性能が良くなるのは当然です。

上記のように調整し、特性はそれなりになったBetaですが、出音の方は・・・・唖然・呆然。

望外の結果に大満足です。まだ、ほとんどブレイクインも済んでないのにね。。。

えっ、まだまだ上があるって事??

Gammaと酷似した音。線形に近づけると、スピーカーの音質って似てきてしまうのでしょうかね?どちらも没個性の方向だと思います。そんな似ている中でも、Gammaとは微妙に違う表現力で、実に愉しく音楽鑑賞できる。現在、とっかえひっかえ聴いている真っ最中です。ここのところ連日のように襲いかかってくる未体験の音質の革命に、眩暈がします。

フィリップス 電動歯ブラシ ソニッケアー 3100シリーズ (軽量) HX3673/33 ホワイト 【Amazon.co.jp限定・2024年モデル】

歯の健康を考えるのならPhilipsの電動歯ブラシがお勧めです。歯科医の推奨も多いみたいです。高価なモデルも良いですが、最安価なモデルでも十分に良さを体感できる。