Andromeda – Upsilon

3way PRs

Tweeter: PRV Audio D280Ti-B + B&C ME10

Midbass: Telefunken(Isophon) Oval Full Range 7 x 10inches

Passive Radiator: SEAS SP22R

Super Bass: Scanspeak 18W8545 x 4

トゥイーターを5kHzローカットしただけで、簡素に聴き始めたUpsilon。

大きな不満は無いものの、他のシステムへ移る前に、クロスオーバーを再調整してみます。

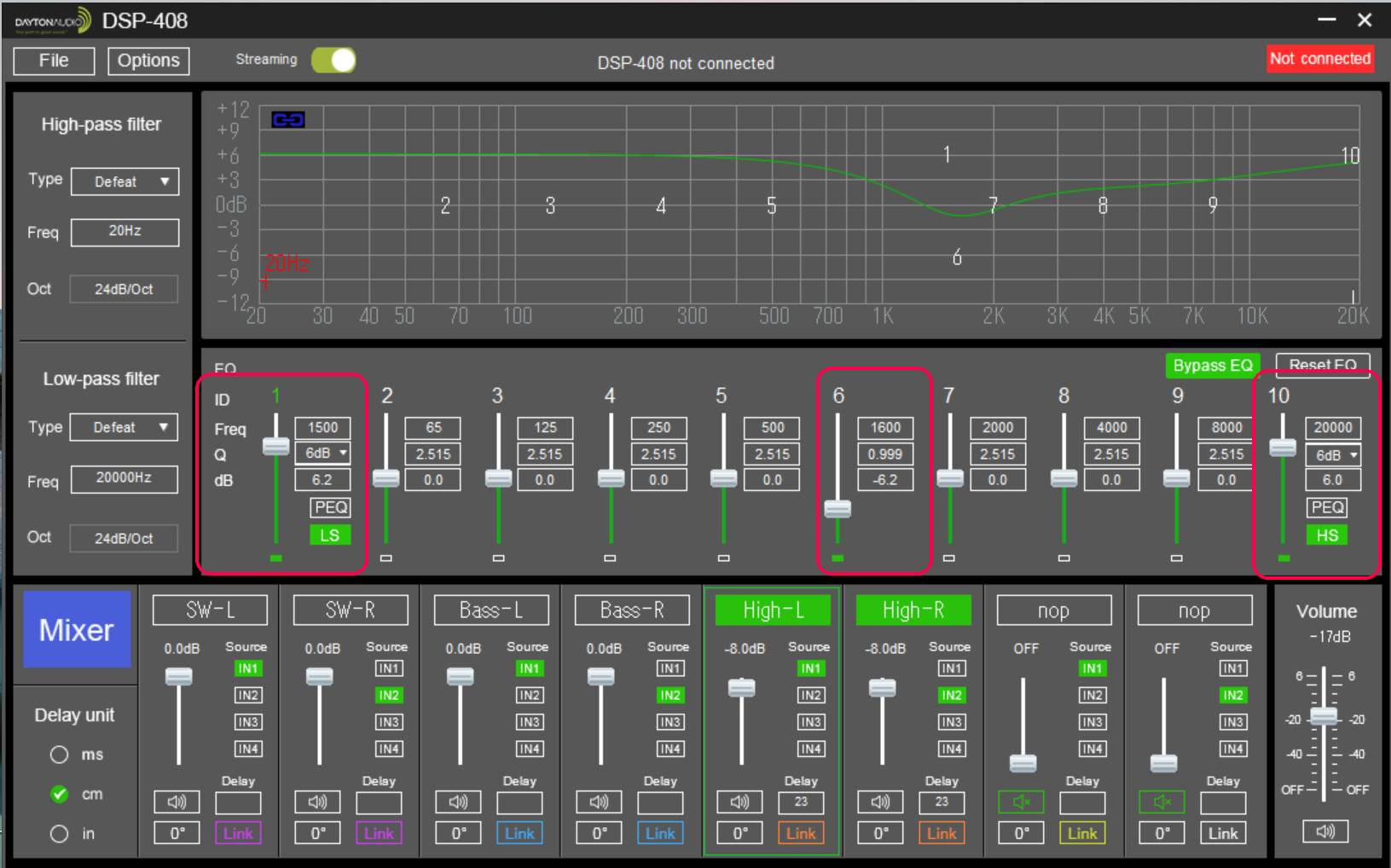

せっかくDSP-408があるのだし。

さて、どこからいじろう。

パッと思いつくのは、クロス周波数を下げること。

D280Tiはどの位、クロスオーバーを下げられるだろう? ME10はショートホーンなので、ほとんどフロントロードが掛かっていない。そう考えると、特性表から考えても2kHz~2.5kHzくらいが限界でしょう。大音量でなければ2kHzまでは行けそうですが・・・。とりあえず、2.5kHzまで下げてみますか。

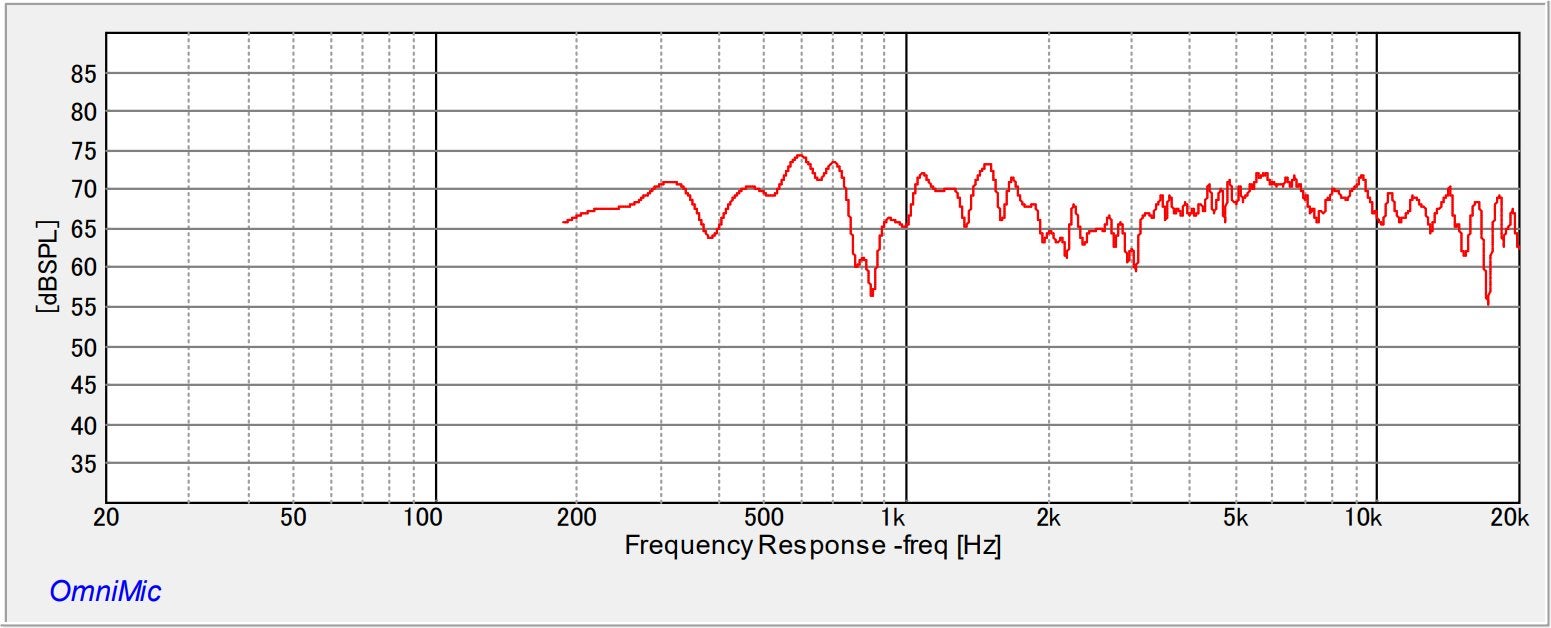

クロスオーバーする前にまず、全帯域でD280Ti + ME10を振幅平坦化してみます。

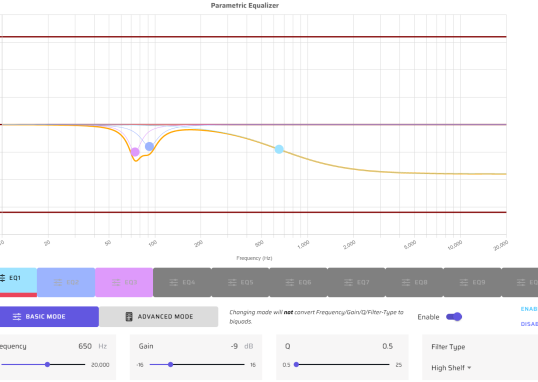

1) Fsが1500-1800Hz辺りにありそうなので、Fsノッチで潰して一層の低クロスを可能にする。

2) 最高域がやや落ち込んでいるので、シェービングフィルタで補正する。

3) 中低域はホーンロード不足で落ち込んでいるので、シェービングフィルタで補正する。

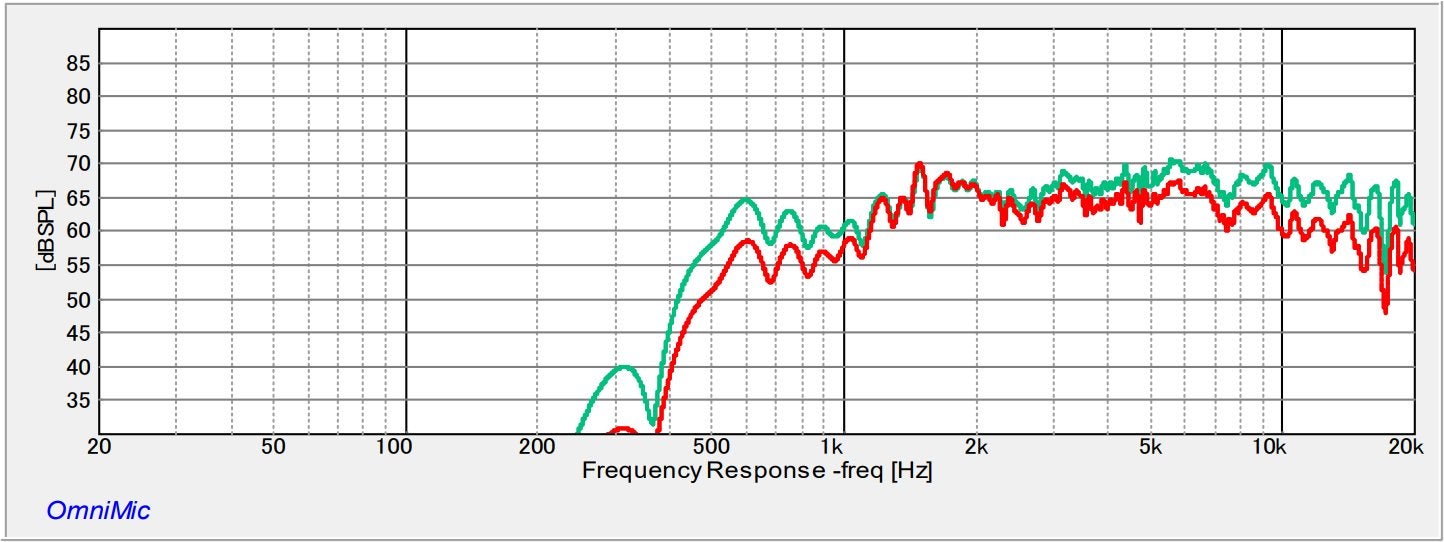

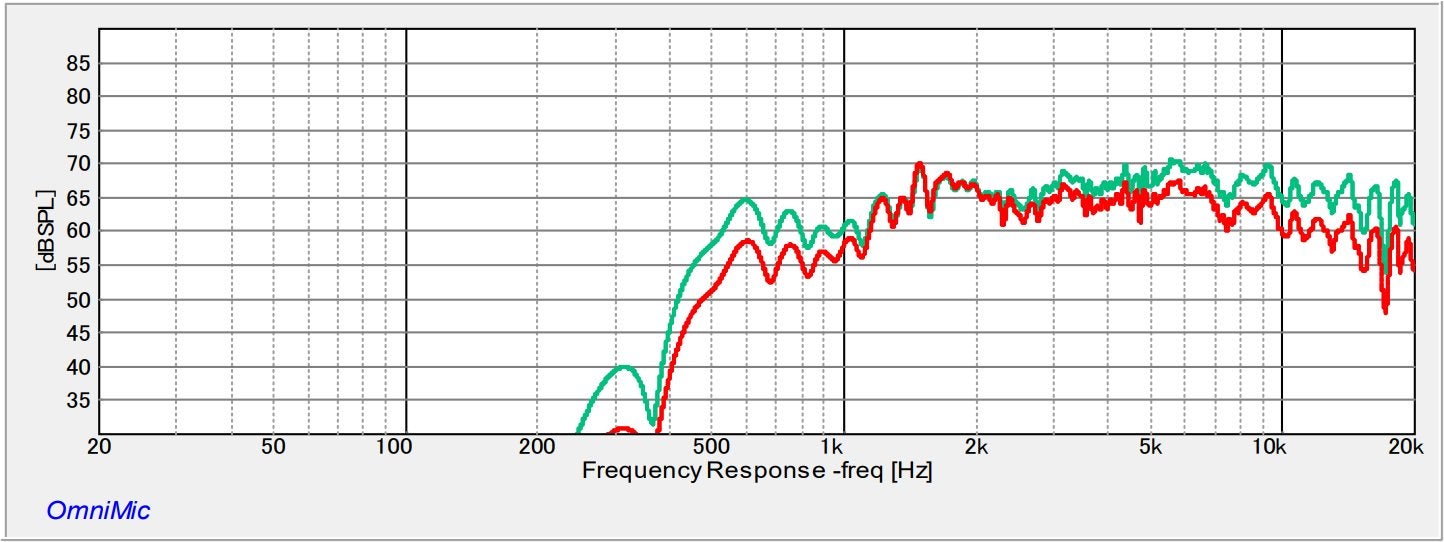

こうして補正した結果は、補正前よりもフラットに近づいています。

レッドが補償前。グリーンが補償後。

だいぶフラットに出来ました。

このように、ウーファー/トゥイーター共に裸特性を位相振幅平坦にしたのち、-6dB/oct や LR -24dB/octで繋げば、位相振幅平坦で合成されるはずです。原理的には。

それで、ウーファートゥイーター共に LR -24dB で繋いだ結果がこれ。

正相接続でクロスにディップが出来てしまいましたね。

巧くつながらないのは、アコースティックセンター(音響基準点)がズレている可能性が高いです。

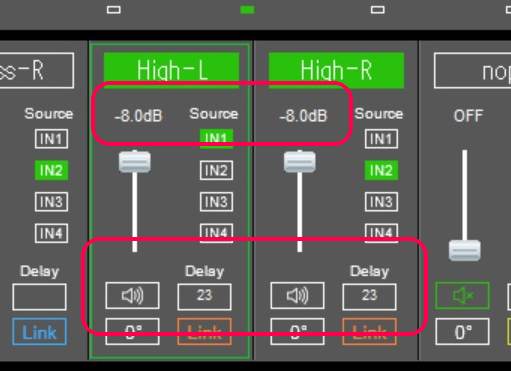

そこで、次にDSP-408のディレイを調整してみます。

ホーン型のアコースティックセンターはダイアフラム位置ではなく、ホーンスロート側つまり前面方向へシフトすることが知られています。また、Upsilonのヘンテコリンな音響レンズの存在で、アコースティックセンターはさらに前面方向へシフトしている可能性があります。そこで、トゥイーターのディレイを大きめにしてみます。

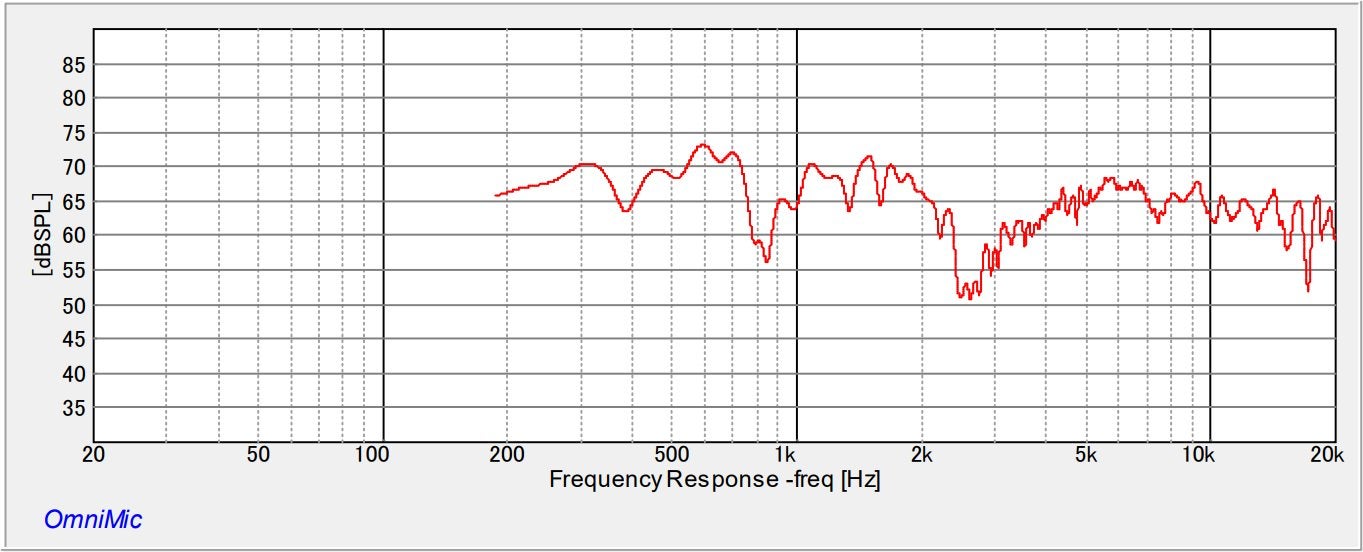

微調整した結果がこう。

クロス周辺で若干のディップは見られますが、まずまず許容範囲。

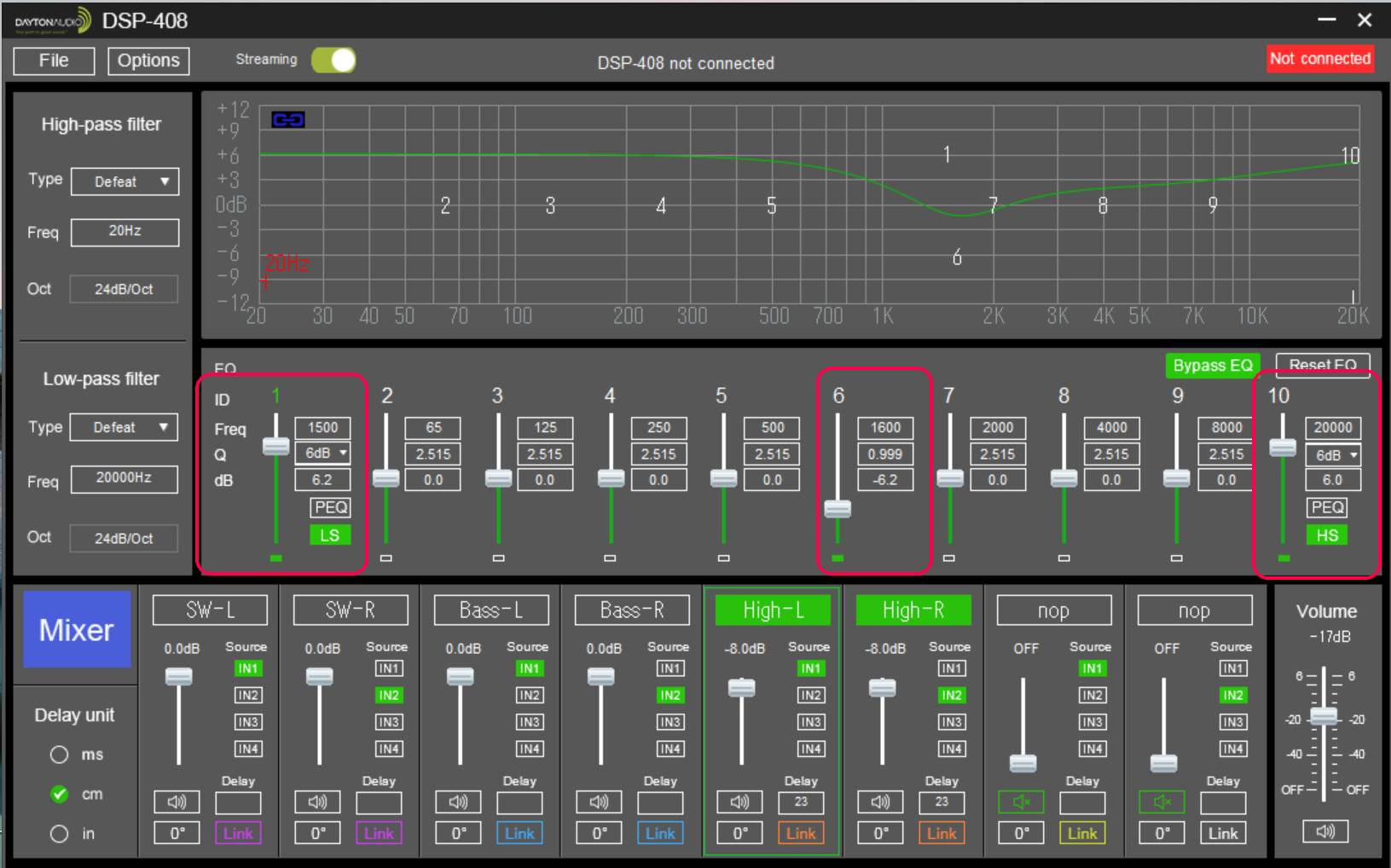

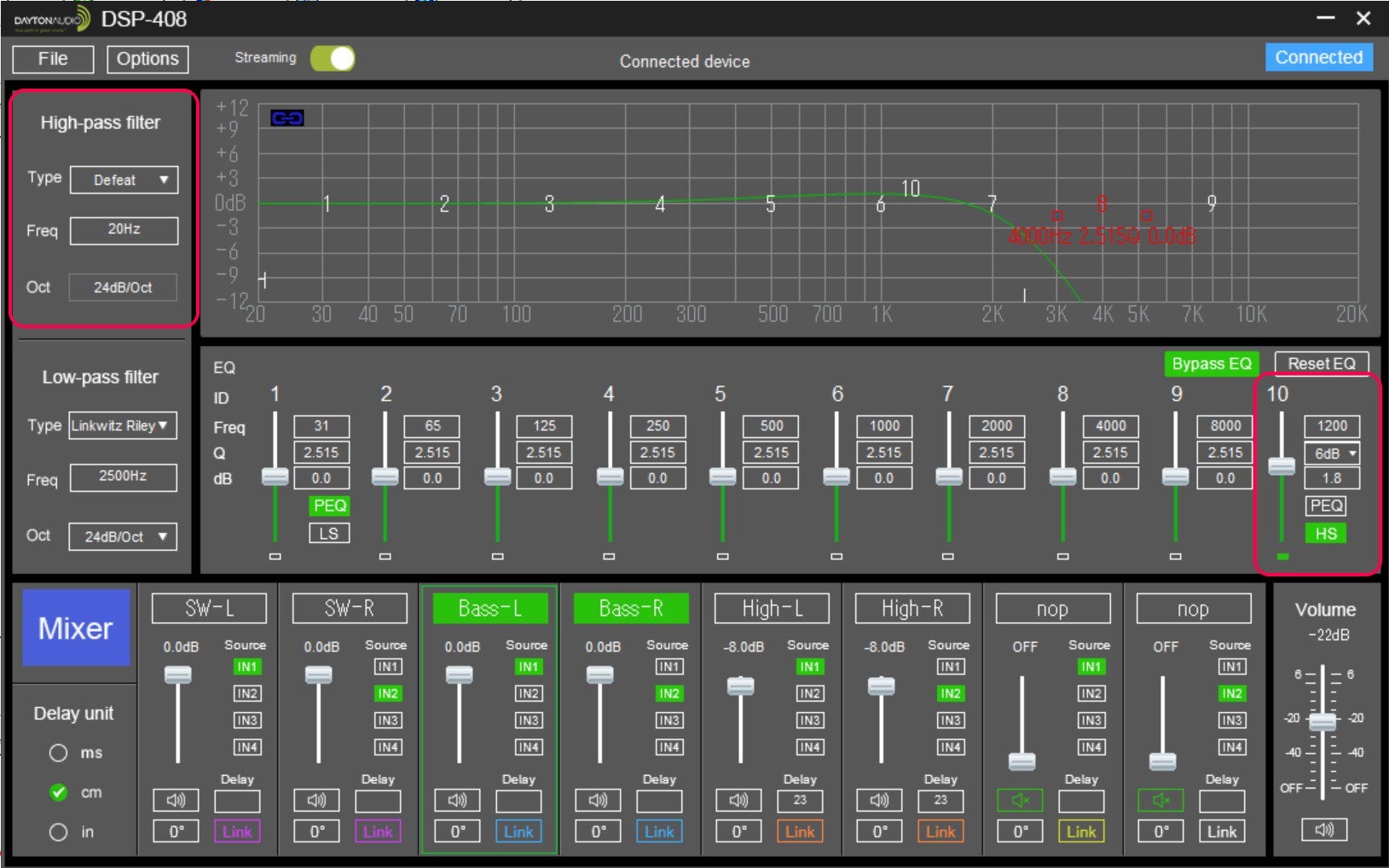

このときのウーファー調整はこちら。

トゥイーターと同じく、2500Hzの LR -24dB で落としています。

音色一変しました。

本質的な性格はそのままに、分解能と透明感が向上しました。反面、少し冷たく/冷静な音になってしまったかな?

フルレンジ中高域端の、ガサゴソした個性が無くなってしまいました。しかし、それに起因した妖艶な色気や雰囲気も後退したので一長一短があると思います。例えて言うなら、偶数次高調波歪の多い真空管アンプを半導体アンプに変えたので歪と一緒に色気が消失してしまい、味気なく感じる?そんな感じです。

音色は間違いなくHi-Fi(調)方向へシフト。音場の透明度が増し、空間感も向上しました。フルレンジの分割振動帯域が利用抑制され、トゥイーターの線形性が支配的になったためと思います。その引き換えに、オーバルフルレンジのもつ固有の音色のツヤ、色気、濃厚な風味が一歩後退。そっけないがそつもない一般性のある音質へ変貌しました。それでも普通のスピーカーシステムに比べると味は濃い目と思います。

いずれにせよ、Upsilon Ver.1とVer.2は全く別物のスピーカーシステムです。つまり同じドライバーを採用しながらも、全く異質な2つのスピーカーシステムを堪能することが出来る。一瞬でそれをスイッチできる。パッシヴ・クロスオーバーで、果たして同じようなことが出来たでしょうか?(いやできない。)

DSP-408の真髄は、ココにあるかも知れません。構成を含めた音質がとてつもなく変容できる。一瞬で改善も改悪もできる。しかもその変質のレベルは、コードを変えたとかアンプを変えたとか、そんなのとは比較にならない。パッシヴなクロスオーバーネットワークでは、一度バシっと方向性と調整値を決めたら、なかなか後から変更する気になれないと思います。投資額が半端ないからです。変更も制作の手間と時間も大きい。失敗だろうが成功だろうが、大筋は変更せずそのまま使い続ける。しかしDSP-408なら、投資ゼロ、手間が最小で、ドラスティックな方針変更・大きな音質変化が可能になるんです。

パッシヴ・クロスオーバーネットワークを擁したスピーカーシステムの良さを、否定はしません。スピーカーが1台固定なら、D/Aやアンプは1セットで済み、より高級なアンプやDACに交換するという別の楽しみが生まれます。

が、自由度と愉しさにおいては、異次元の幅と成果が得られると、確信しました。

オーディオ愛好家は一般に、メインスピーカーの他にセカンドスピーカー、サードスピーカー・・・と複数並べて楽しまれている方も多いかと思います。しかし、メイン以外のスピーカーは設置場所の都合から、メインよりは小型のスピーカーシステムで妥協しているケースが大半と思います。

今回のAndromedaは、メインクラスのスピーカーシステムを4台並べているのと同等になります。サブバッフルをちょいと交換すれば、メイン級のシステムを4台分、楽しめる。しかも、上記のようにクロスオーバーの調整変更によって「全く異質」のシステムに生まれ変われることも考慮すると、何十台ものスピーカーシステムを愉しんでいるのと同じ喜びが得られます。このメリットはなによりも替えがたいものになりそうです。

もちろん多少の投資をすれば、前記4台は、5台6台…と増やしていくことも可能です。そこが増え過ぎると収納に困るのは、一般の愛好家の方々と同じです。

ウチの娘が、それはもちろん「音が良い」などと言う感想は口にしませんが、曲を止めると「止められた、何か演けて」と言い、自分でもiPadを繰って、片っ端から曲を掛けはじめた様子をみるに、このスピーカーの存在(音質)の免罪符になった気がしていて、少しホッとします。

視聴のつづき

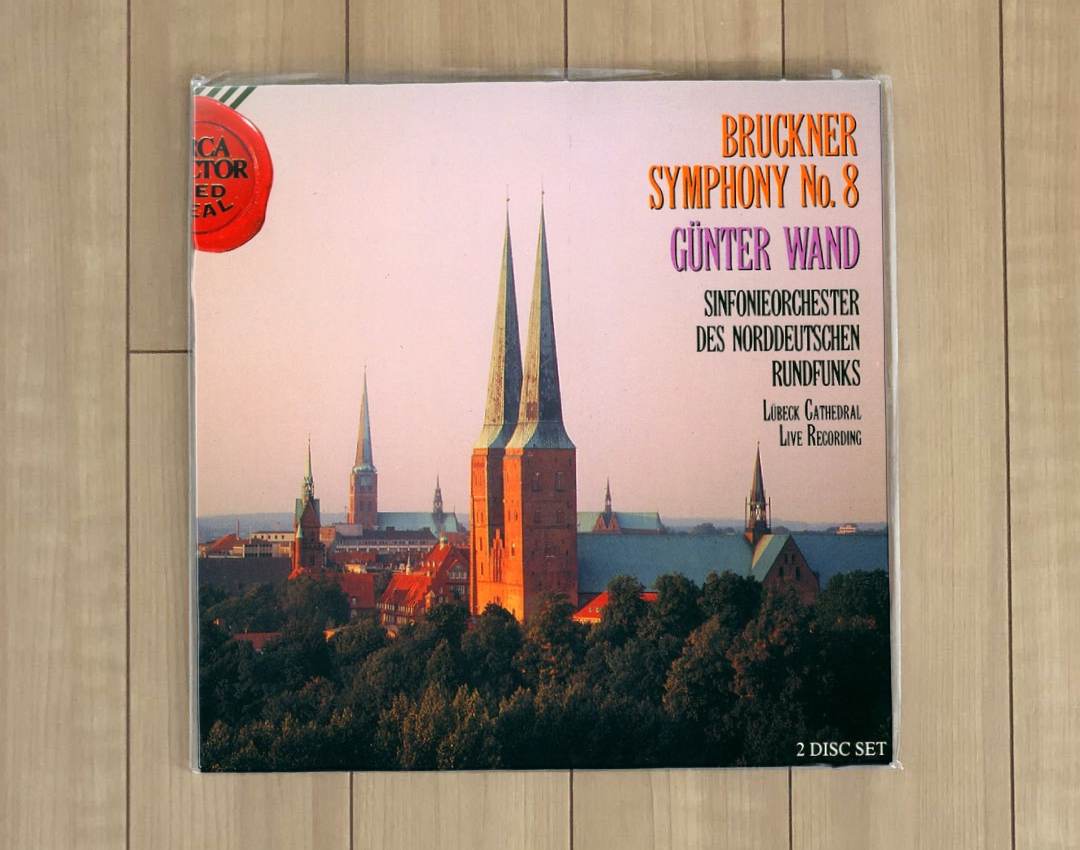

Bruckner / Symphony No. 8 / Günter Wand / Sinfonieorchester Des Norddeutschen Rundfunks / Tr2-1. Adagio

幾多のブルックナー名演を遺し、もはやクナさえ越えたのではと思われるギュンター・ヴァントですが、そのなかでもこれは傑出した名演と思っています。魂を震わすような旋律、重苦しいウーファーのシステムからは、リアリティある弦のユニゾンが鳴りません。Upsilonは最高域の品位で超高級システムの質感に及ばないものの、ボディ感の豊かな中~低域は弦のわななきがヴィヴィッドで、実体感を持って胸に迫ってきます。惜しむらくは、高域の弦のしなやかさと分離がもう少し良かったり、コントラバスがもう少しファットだともっと良かったかとは思います。

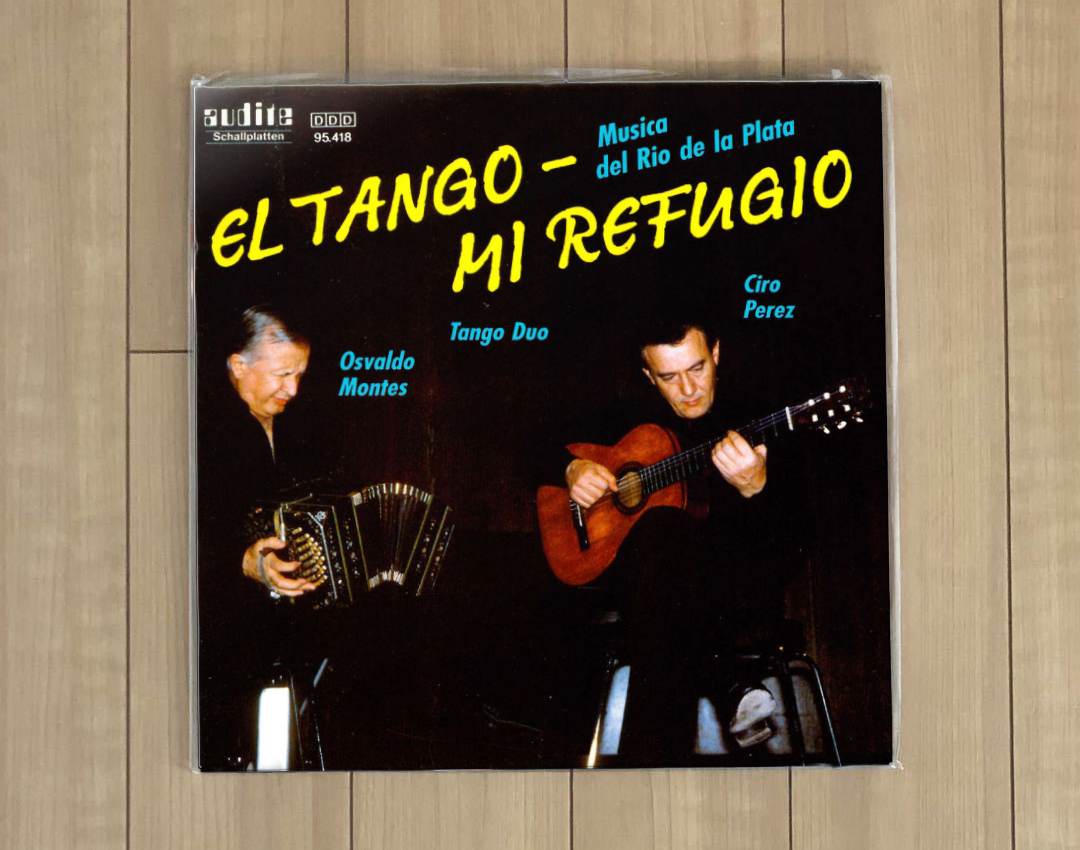

El Tango – Mi Refugio / Musica del Rio de la Plata / Tr4: Libertango

バンドネオンて、こんなに切なく魅力的な音色だっけ?と自問自答するほど、繊細で強烈なトーンが胸に迫ってきました。とても音楽的な再現。Ver.1に比べ、音場の見通しも格段に高くなりました。でも味の濃さならVer1に分があり、ここは嗜好によっては評価が分かれそうです。

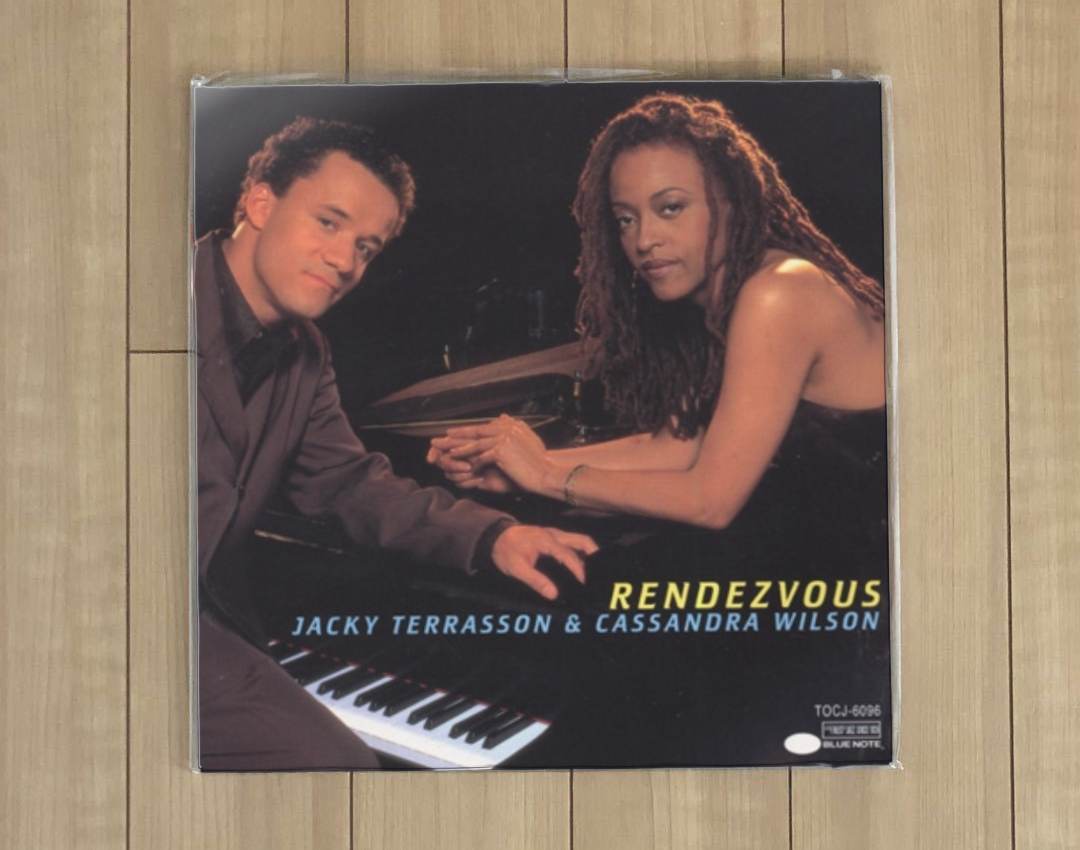

Jacky Terrasson & Cassandra Wilson / Rendezvous / Tr1: Old Devil Moon

本格的な音場型のスピーカーシステムでないと、眠くてかったるい音にしかならないという。意外に再生の難しいソース。高分解能で良くできた音場型なら、漆黒の空間に歪感なく隈取りの鮮明な人声と楽器が浮かび上がります。

Upsilonも、最高ではないが、割りと頑張っている方。バスタムの革の張り、よく弾むベースの音階が克明鮮明、それでいてボディ感の豊かさなど、思わず聞き入ってしまいます。

David Sylvian / Gone To Earth / Tr7: Silver Moon

カサンドラでは隈取りのくっきり鮮明なベースと革の張ったバスタムの低域が楽しめましたが、こちらは一変。ゆったり、たっぷり雄大に漂う低域が楽しめます。サブウーファー、本当に要らない。入れた方がもっと良いのだろうが、単体で聴いている分には何の不足も感じない。

60年も前のオールドファッションドで、フィックストサラウンドで、薄汚くて古臭いフルレンジから、どうしてこんな低域が出てくるのだろう?不思議で仕方がありません。脳の解釈がおっつかず、困惑しています。

フィリップス 電動歯ブラシ ソニッケアー 3100シリーズ (軽量) HX3673/33 ホワイト 【Amazon.co.jp限定・2024年モデル】

歯の健康を考えるのならPhilipsの電動歯ブラシがお勧めです。歯科医の推奨も多いみたいです。高価なモデルも良いですが、最安価なモデルでも十分に良さを体感できる。