いわゆるハイエンドと呼ばれるようなスピーカーシステムは、その高額さからさぞや特性も最高なのでは?と幻想を抱きがちですが、必ずしもそれらの物理特性は最高とは言えません。

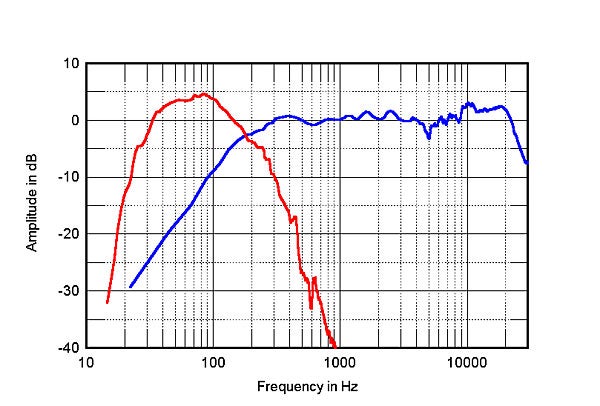

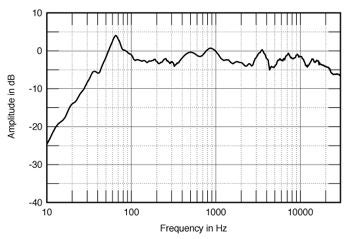

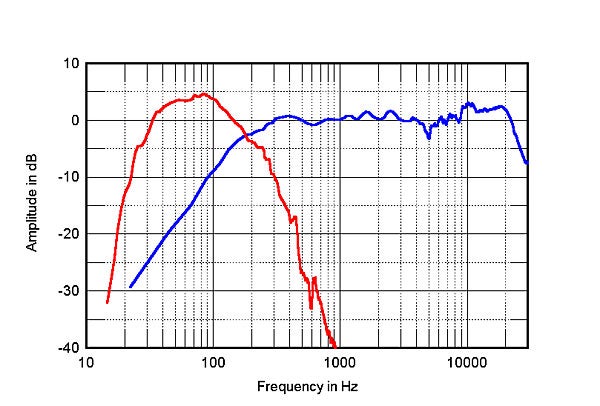

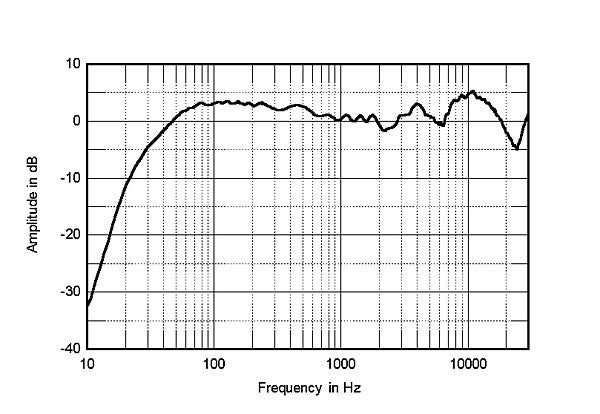

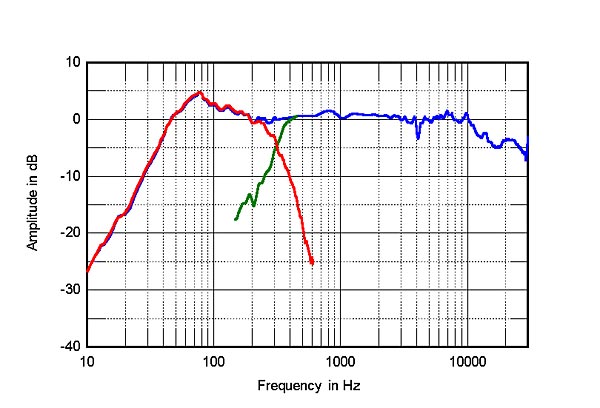

これから幾つかハイエンドと呼ばれる商品の音圧周波数応答の実測を示します。

いかがでしたか。

Magicoはさすがの整い方! ですが、それでも「ワイド」とは言い難いです。

ここで示した特性は、正しく Quasi-anechoic Measurement を理解しているStereophileのスタッフ/エンジニアが測定した結果ですので、ある程度の妥当性があります。=つまりこれが素のままだと見てよいでしょう。

これらを見た感想は控えめに言って周波数平坦とは言い難いですし、また、ワイドレンジとも言えません。私の使っている(使っていた)システムに比べると低域端は1〜2オクターヴ以上狭いです。(=超低域が出ていません)

ただ狭いだけではなく、バスレフやPRつまり4th相当で肩特性は急峻で可聴域の群遅延も大きくなっています。=品質的にも疑問がある。

これらシステムに共通して見られる特徴が、低域端にピーキーなポイントもしくは盛り上がりを持ってきているという所です。簡単な話で、「その方が市場のウケがよく売れるから」だと思います。もちろん、フラットでワイドレンジな方が音が良いと言うつもりはありません。ある種の演色を持ったスピーカーの方が聴感で好ましい結果が得られるケースが多いことは認めます。また、軸上パワーレスポンスだけで音質が語れるほど単純なモノでもありません。

ですが、これらを知って買うのと知らずに買うのは意味が違います。ただただ試聴と感覚だけに頼り、気に入って買ったものがフラットでもワイドでもない、物理特性が良く無いのを百も承知で買うことと、超高額で知らずに買わされるのとは大差があります。

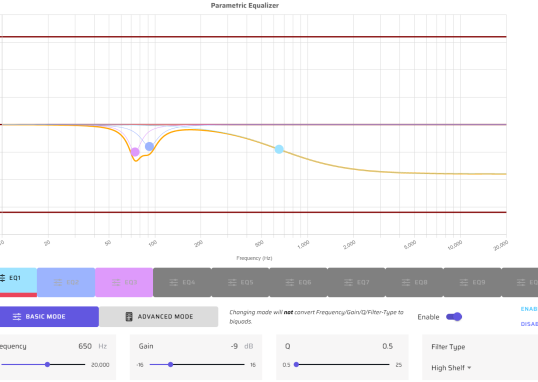

個人的には、カラーレーションたっぷりで線形性に欠けるスピーカーで音楽に色を着けるよりは、できるだけ脚色なく線形性の高いスピーカー +スピーカーよりは遥かに物理特性のよい電気的/ないしデジタルイコライジングでソースや環境に色を付ける方が、私の好みにはマッチしています。聴感上の気持ちよさ以上に生理的な納得感が違う。

DIYすればハイエンドを超えられるなどというカンタン・安直な話ではありませんが、その辺の生理的な拒否感(完成品は仕上げられないジレンマがある)が、私をDIYへ向かわせるモチベーションの一つになっているのだと思います。

限界点はスコアではなくて、むしろこういう所にある👇。 外注でもしない限り、こんなものはDIYでは作れない (^ ^;;

https://cdn.shopify.com/s/files/1/0026/0590/8035/products/pdt-bom-stn-pks-04.jpg?v=1645077218

フィリップス 電動歯ブラシ ソニッケアー 3100シリーズ (軽量) HX3673/33 ホワイト 【Amazon.co.jp限定・2024年モデル】

歯の健康を考えるのならPhilipsの電動歯ブラシがお勧めです。歯科医の推奨も多いみたいです。高価なモデルも良いですが、最安価なモデルでも十分に良さを体感できる。