S-X3IIの低音域は、当面ドライバーを交換するのではなく、ウーファーを改造することでお茶を濁すことにしました。そのままでは全く重低音が出ませんでしたので、質量を付加することで線形領域を広げる=いわゆる質量制御領域を増やすことにします。

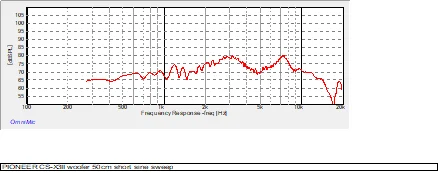

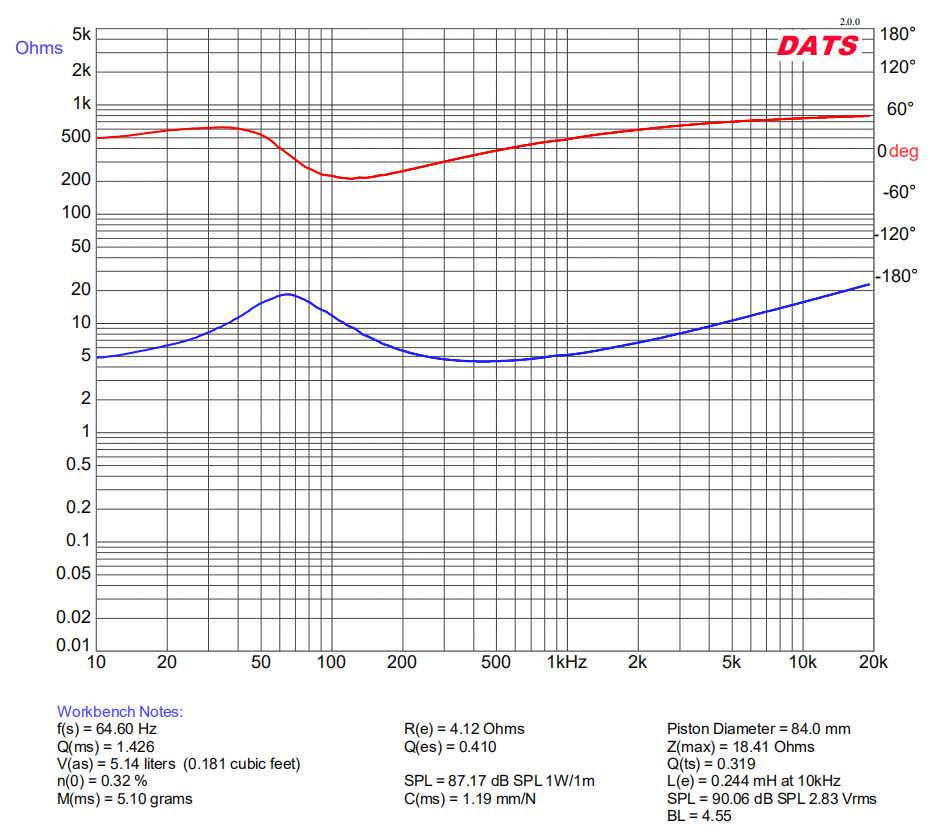

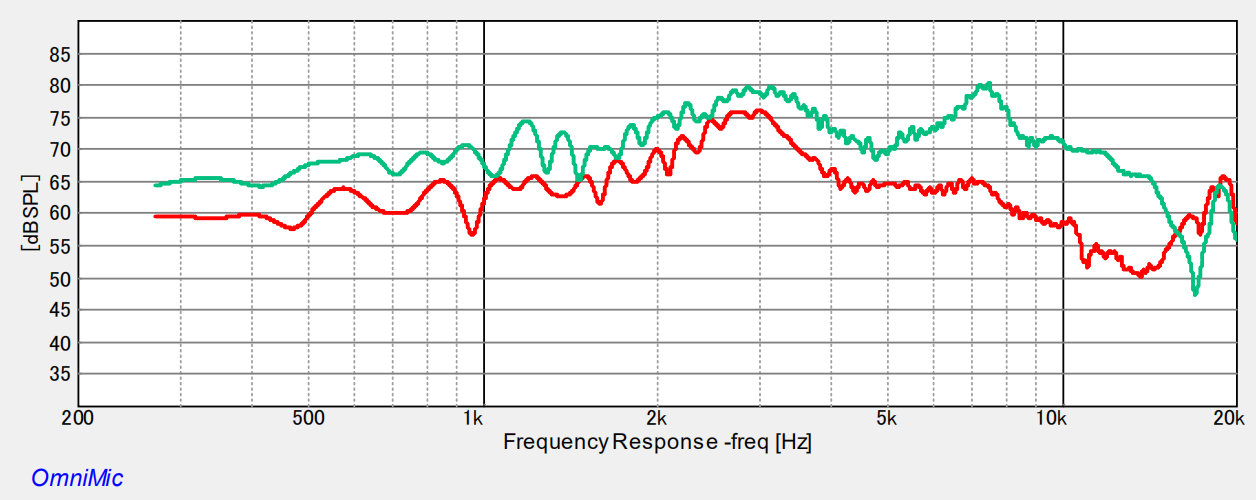

これが改造前の実測特性です。( R ch のみ )

3kHzと7kHzに妙な山がありますね。高域共振を繰り返しながら、14kHz付近まで伸びているという、フルレンジタイプのウーファーでした。1~2kHz周辺の暴れは深堀りコーンの前室効果やエッジ逆共振と推定されます。なんか古臭い設計が透けて見えてくるようなレスポンスでした。

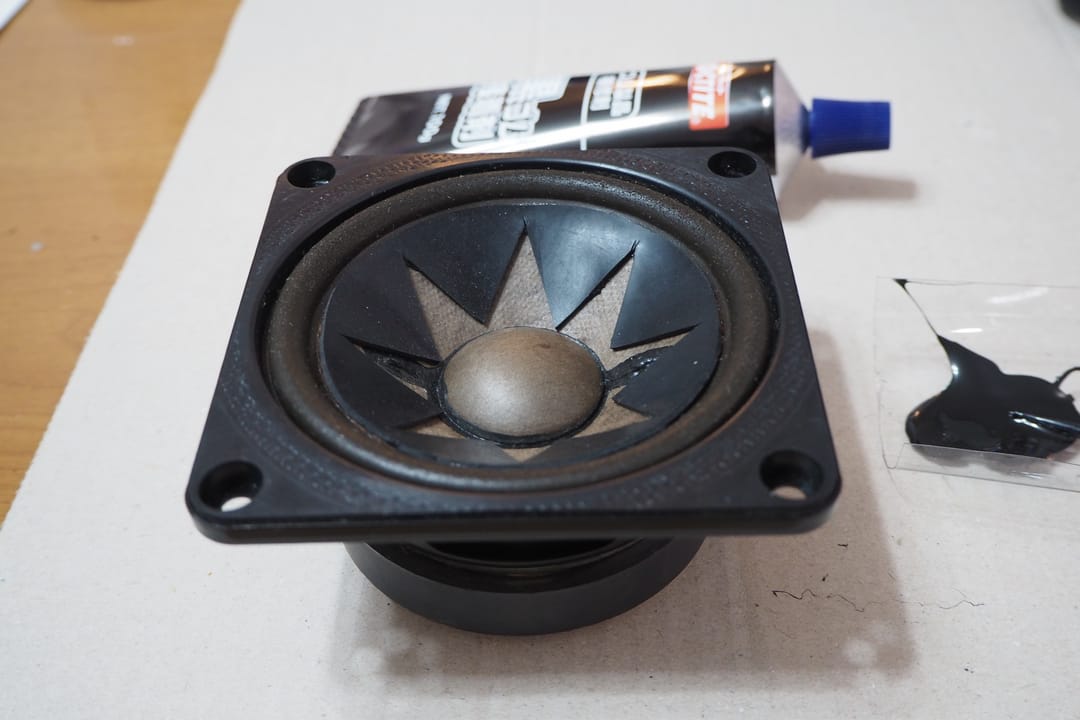

コーンは何の工夫もない、ガッチリした厚手のハーフプレス・ストレートコーン。その分、形状と素材のあらがそのまま特性に現れるという素直なものです。

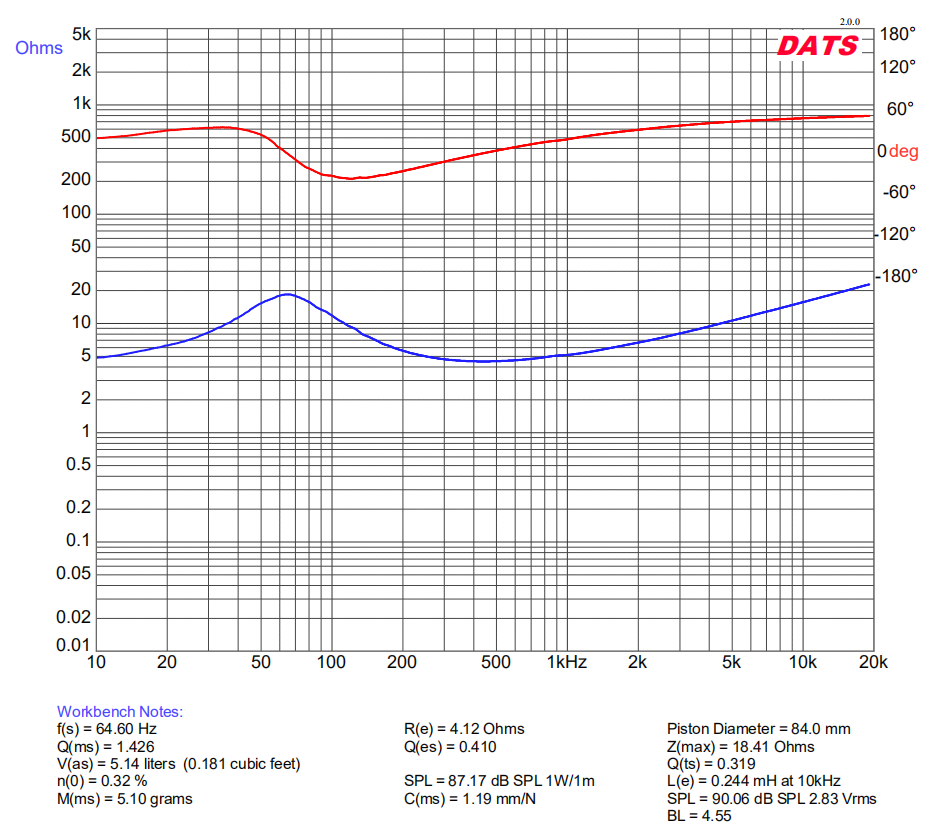

そしてこれが実測したT/Sパラメータとインピーダンスカーブ。

Fs 64.6Hz

Qts 0.32

Vas 5.14 L

てな感じでした。

S-X3IIのエンクロージャーは内寸実測でたったの1.8リッターしかありませんでしたので、このT/Sのままでシミュレーションすると低域は大変お寂しいものになり、聴感とも一致します。

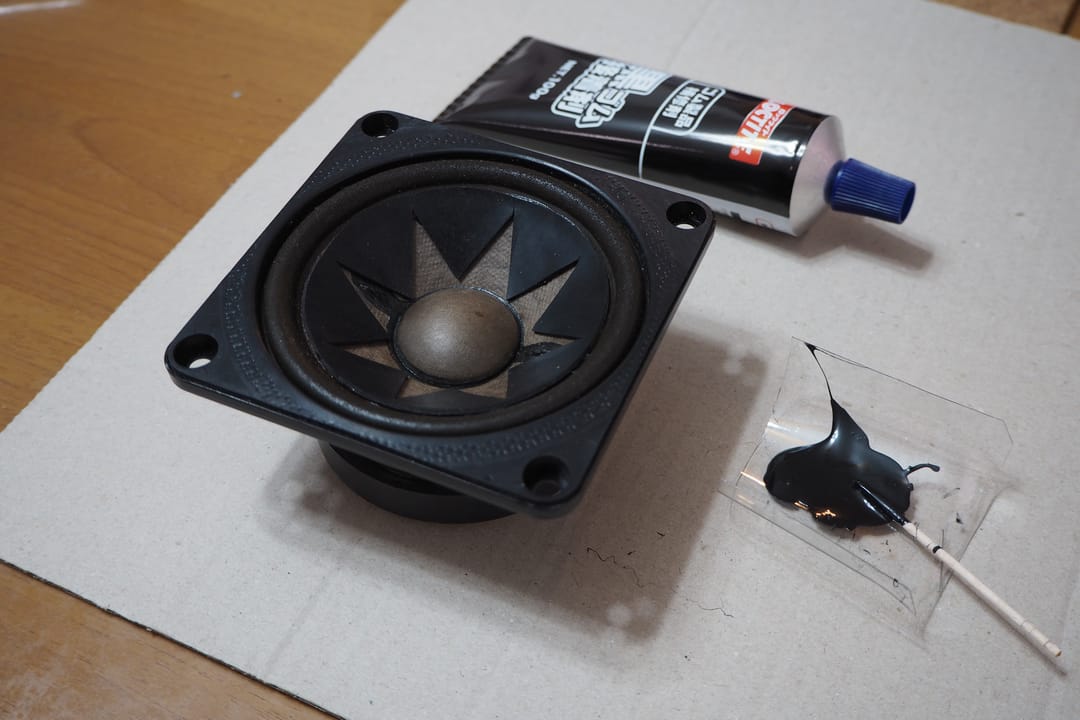

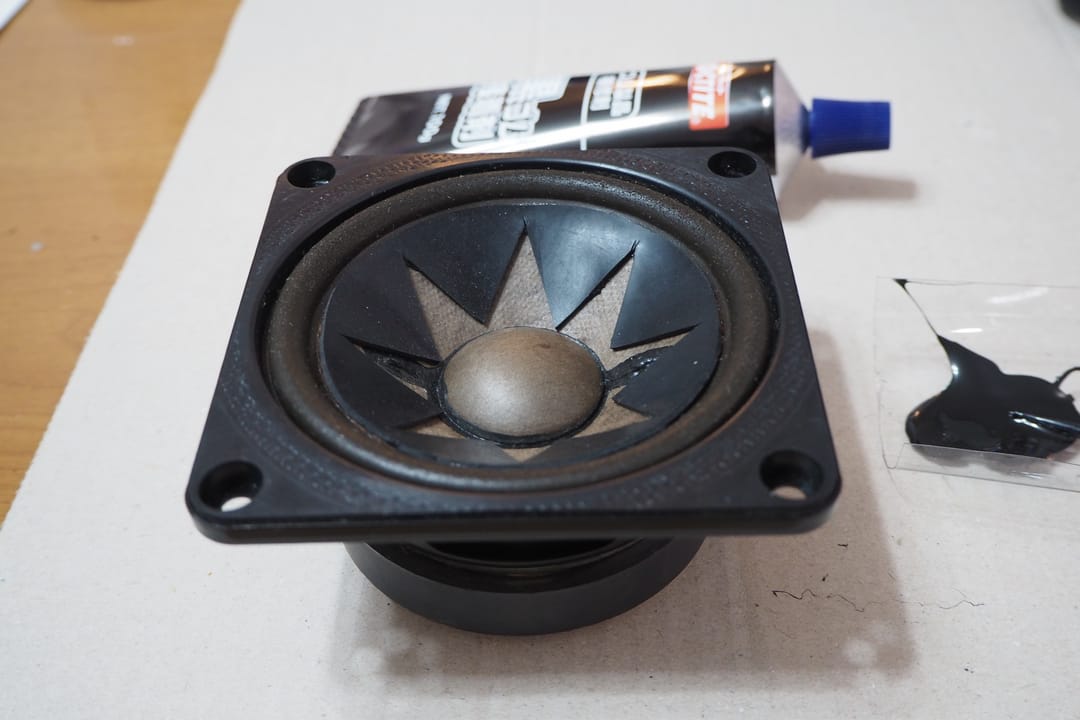

さて、付加質量としてはゴムシートを貼り込む予定ですが、汚らしく貼り込んでも面白くありません。BOZEのスタードライバー風、ないしマンガーのディフラクションキラー風にゴムに切り込みを入れてみました。

実測すると、これでちょうど5グラム内外です。接着剤を加えるともう少し重くなるかな?

ううーむ。ルックスもなかなかのものですね。

オリジナルよりは近代的な気も。

あと、これだけ大掛かりなダンパーだと高域共振の減衰も期待できます。

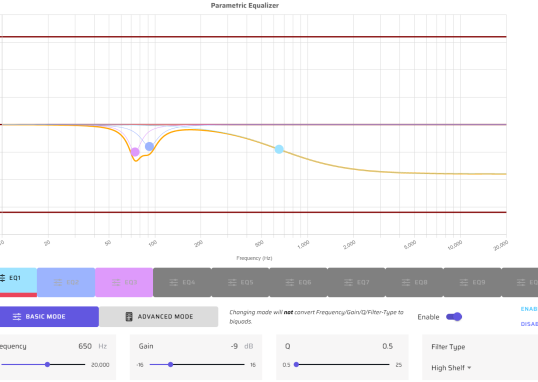

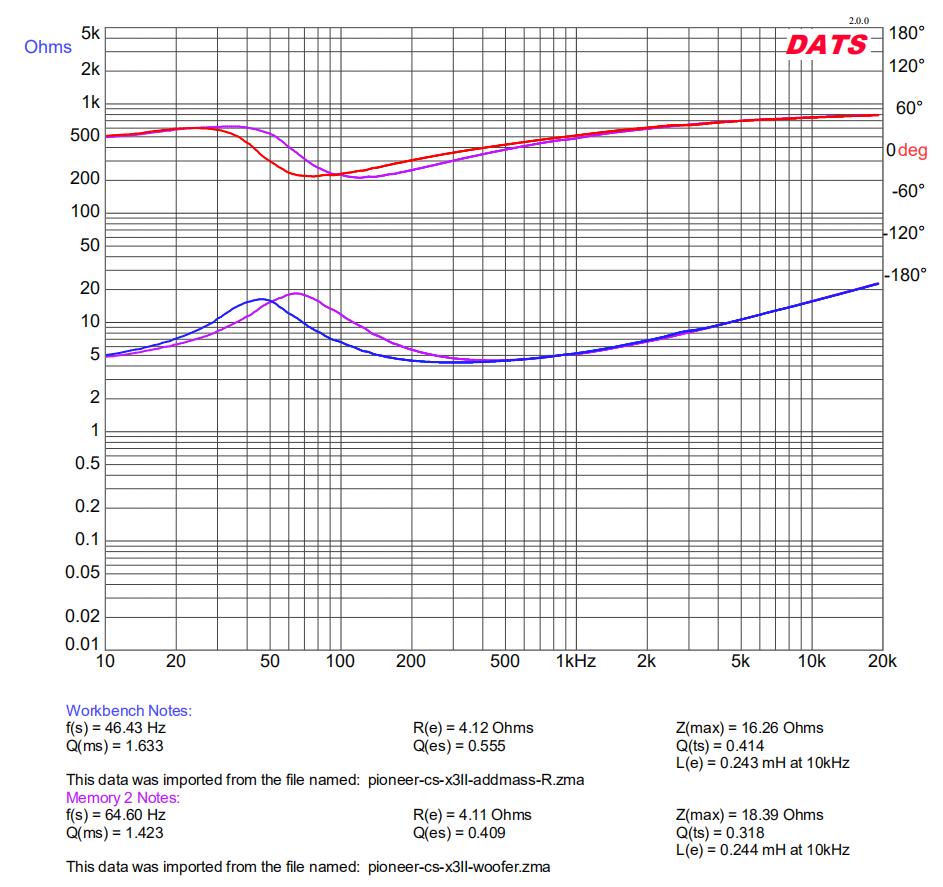

紫がオリジナル。赤と青は質量付加後のものです。

Fsは 65Hz → 46Hzへと落ちました。

Qtsは 0.32 → 0.41

能率は計算通り、82dB/W/m 内外になるようです。超低能率ですね。

周波数レスポンスも見ておきましょう。

50cmで5msのマド掛けをして、200Hz以上を見ておきます

3kHz付近のピークはそのまんまですが、ゴム制動が効いたのか、7kHzのピークは消えてしまいました。能率はきっちり5dBほど落ちているようです。ただし、超高域はVC周辺の振動だけのため質量付加の影響は受けず、能率を維持している様です。

中低域の暴れん坊はすこしだけなりを潜めた感じ。新しいトゥイーターが到着したら、組み付けてセットの特性を見ていきたいと思います。

シリコンパワー ノートPC用メモリ DDR4-2400(PC4-19200) 8GB×1枚 260Pin 1.2V CL17 SP008GBSFU240B02

Synology NASを拡張した時に入れたメモリーがコレ!永久保証の上、レビューも高評価。もちろん正常に動作しており、速度余裕も生まれて快適です。