過日に中古で入手していたNS-1000Mのミッドレンジドライバー。

面倒くさくて先送りしていましたが、こいつの物理特性を測っていきたいと思います。これは皆様もご興味ありますよね? オーディオ全盛期の、日本で最も売れた製品のミッドレンジの物理特性。

最初はこんな感じでベース木材にネジとめし、スタンドに乗せていつものように測定を考えました。

しかしこのミッドレンジはかなりの重量級。5kg以上あるのです。これが万が一落下したら・・・と考えると、少し怖さがありますね。また、大型のミッドレンジなので周辺のディフラクション影響を排除する工夫も結構大変です。

そこで逆転の発想。「床」を無限大バッフルとして利用する方法を考えてみました。

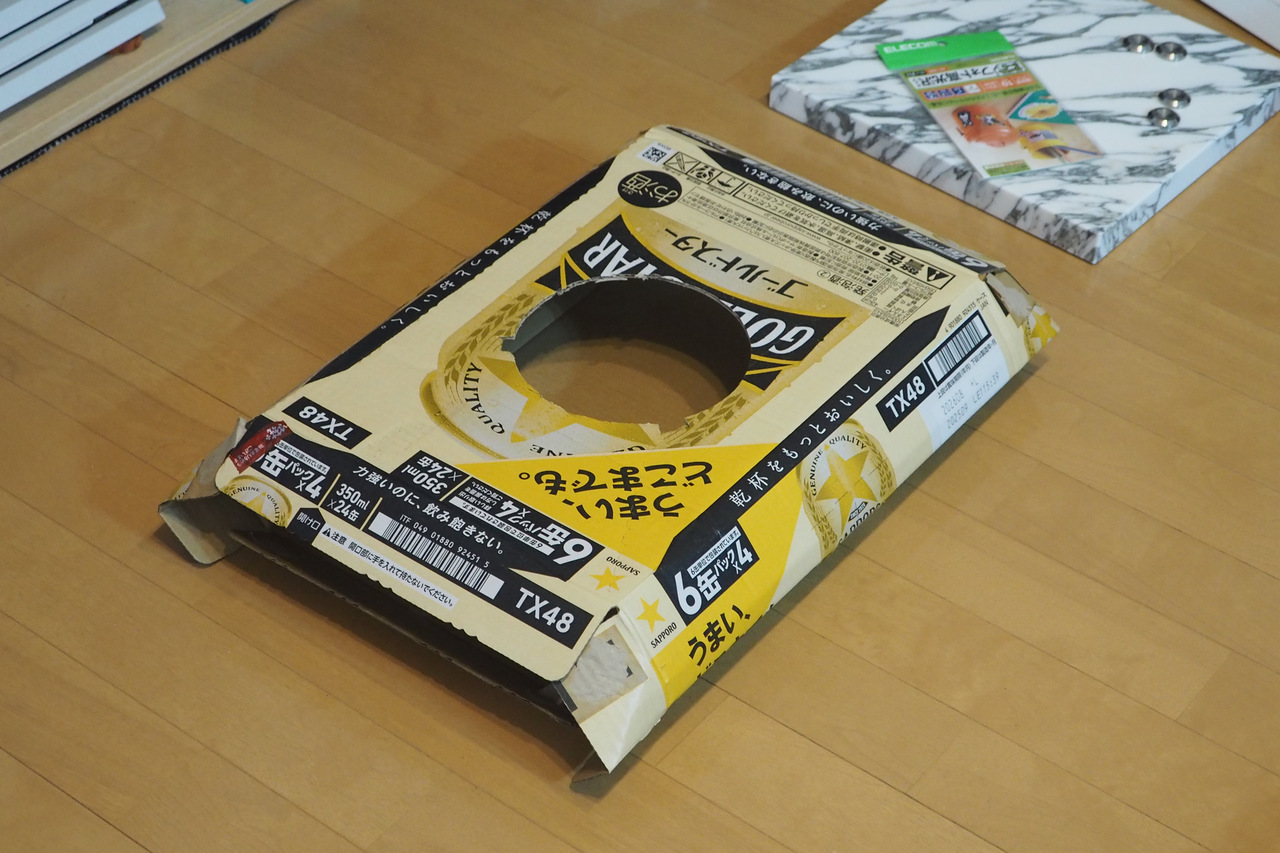

具体的にはこんなダンボールを利用したフランジを準備して・・・

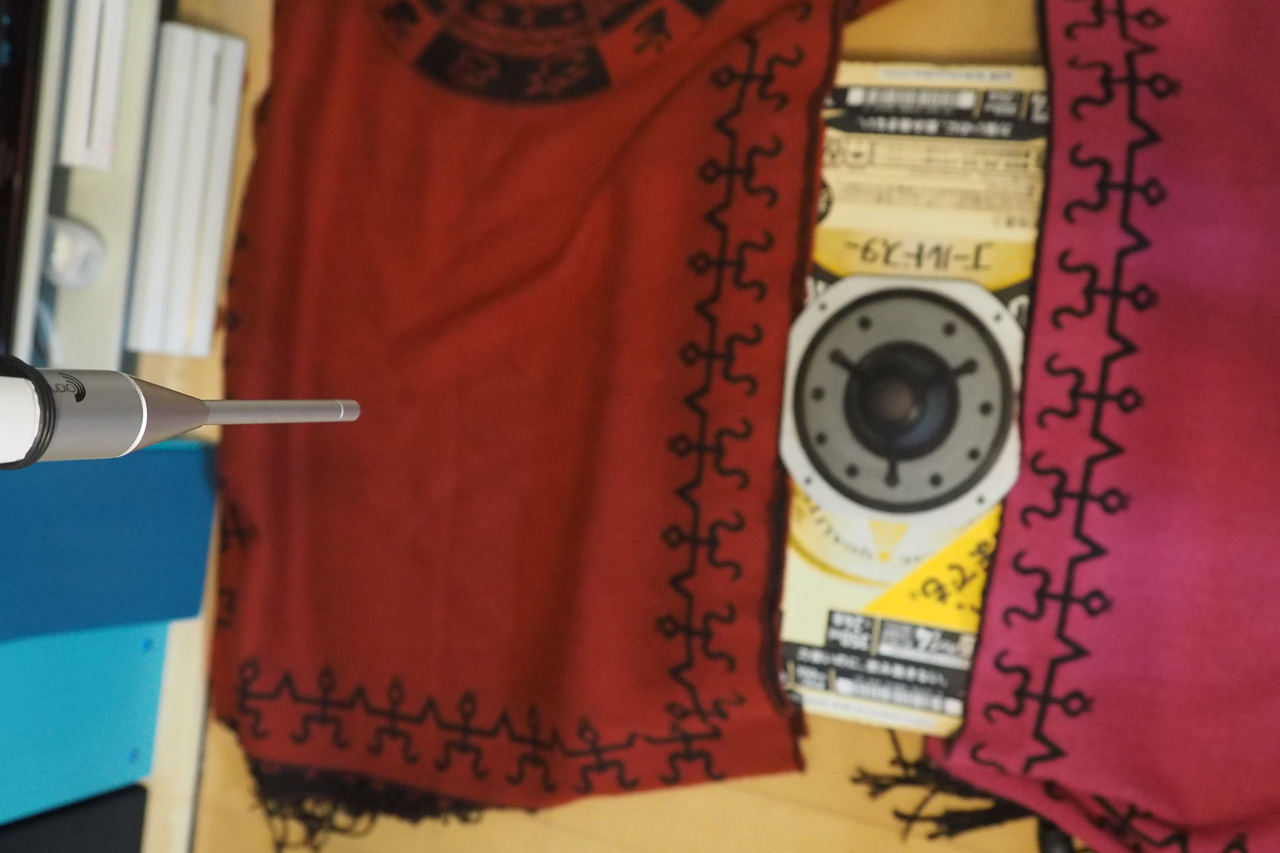

その段ボール周辺を布で覆って回折影響を最小限にします。

完璧ではないが、宙に浮かせて計測するよりも環境条件は良さげ。

こんな感じのジオメトリで、天からマイクを釣ってドライバーを狙う。

写真を撮った後にテレビラックと近すぎるなと思いましたので、テレビからさらに離してAnechoic Measurementを実施しました。

マイクロフォンからメンブレンまで、擬似無響最低限である70cmの距離は確保ができました。

この状態で裸特性を測っていきます。

NS-1000のミッドレンジの特性があからさまになるのは世界的にも初ではないでしょうか?

(メーカー発表の誤魔化し計測とは違います)

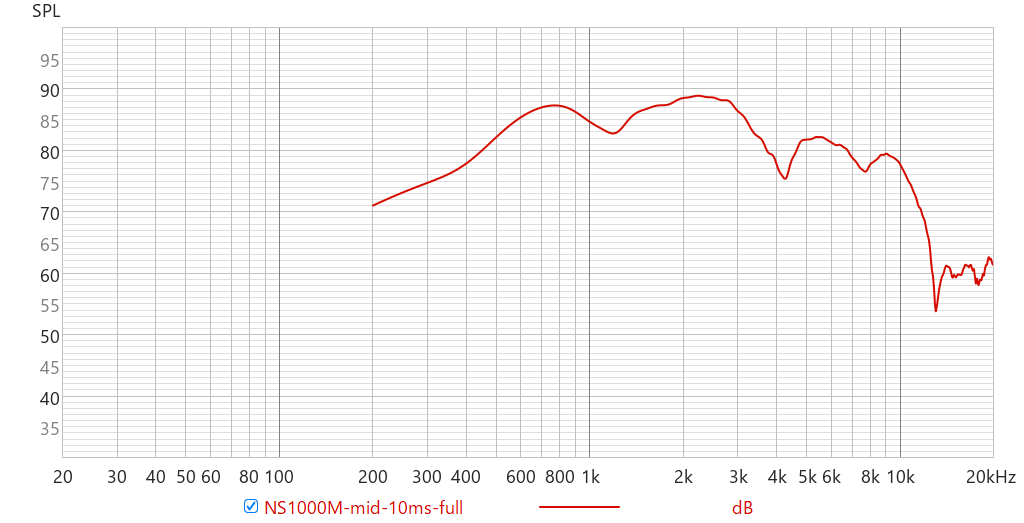

時間窓を10ms.に設定して帯域制限していないから低域側の追随性もそこそこ。

ディフラクション絡みのリップルもほぼほぼ除去できているかなと思います。

さて・・・皆さんはこの実測値を見て線形性が高くフラットだなと思いますか? 私にはとてもそうは思えません。

1.2kHzの無視できない大きなディップ。さらに4.2kHzの致命的なディップ。全体的に特性を俯瞰しても平坦とはとても言えない。この癖をそのまま放ったらかしでは使う気になれないドライバーです。(でもYAMAHAはこれを放ったらかしで使っていましたけどね。)

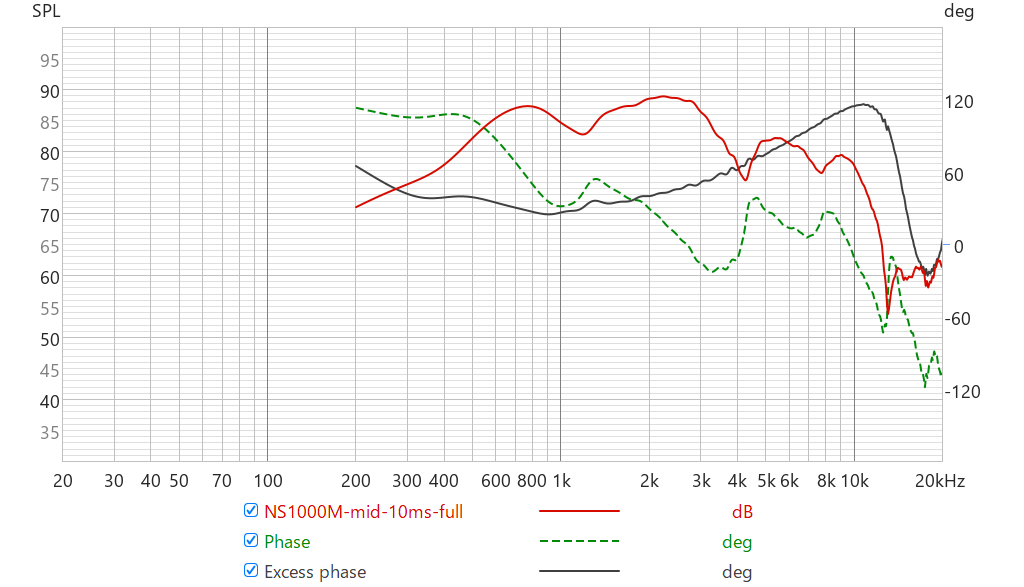

次に位相特性も見ておきます。Phase と Excess Phase。

これを見る限り、3kHz辺りまではそこそこ(最高ではありません)だがそれより上の帯域では相当に怪しくなります。以前からご説明している通り、振幅特性と位相特性は線形領域においては相関関係があります。Phaseだけ良くてMagがダメというパターンはありえない。振幅が乱れているということは位相も乱れている。この図はその通りの状況を克明に示しています。

大口径のミッドということもあるかもしれませんが、3kHzまで使うのが限界か、本当はもっと低いほうで留めておいた方が無難という、かなり残念な結果となっています。

以上。オーディオ全盛期における「日本のオーディオは物理特性だけは優秀」という幻想は打ち砕かれる瞬間です。これはたまたまYAMAHAのだったからなんじゃないの? でも他も同じなんですね、DIATONEだろうがONKYOだろうが物理特性は悪いです。我々は常々日本のオーディオが物理特性だけは優秀だと教わってきたのだと思っていますがそれらが単なる嘘で洗脳で「事実ではなかった」ということを証明したいと思っています。

「スピーカーはf特だけではないよ」と、よくご助言いただきますが、私は一切信頼していません。少なくとも私は特性平坦ではないラウドスピーカーはカラーレーションが強く、派手で変質された音に聞こえた経験しかありません。十分条件ではないが、必要最低限条件だと思っていますし、それは私だけでなく数々の二重盲検法実験でも立証されています。無論、このNS-1000Mのミッドも造作の良さやポテンシャルは感じつつも、この乱れた特性のどこをどうしたら、マトモな音がするようになるのか腐心するハメになるだろうなと想像できます。

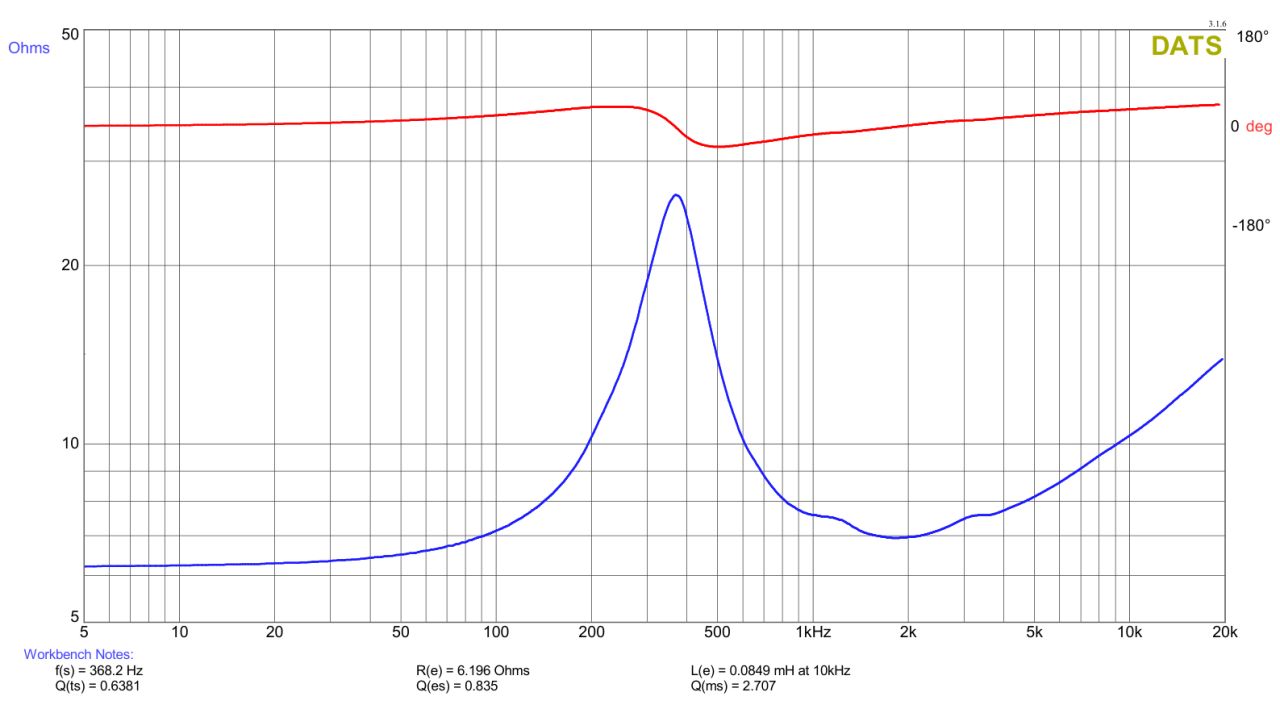

最後にインピーダンス特性。

Fsは368Hz。Qtsは0.63。

この性質で2次BWで500Hzまで引っ張るのは結構厳しいかなと思います。

サラウンドとディフューザー起因のインピーダンスの揺れが1.3kHzと3.3kHzに見える、そこも少し気になりますね。

低い方は帯域制限で使えない。高い方は振幅も位相もドタバタだから使えない。

じゃ、一体何処の帯域で使えばいいの?そんな感じのミッドレンジになっています。