[Class A Recordings] シリーズの、はじまりはじまり〜♪

最初の投稿は、豪華、2枚掲載〜

前節

今回より Class A Recordings と題したカテゴリで連載を開始します。

すなわち、弩級の音質を持つ高品位オーディオソースのご紹介です。曲というよりはアルバム単位でのご紹介をしていきます。

現代になり音楽の趣味嗜好はいっそう多様化しました。昔のようにロックポップスだけ、ジャズだけ、クラシックだけ、はたまた歌謡曲だけ というレイヤーは消失し、ジャンル境界もなくなり、リスナーの趣味性も拡散しました。

そのため、身知らぬ他人が「この曲いいよ」「アルバムいいよ」と紹介しても興味は惹きませんし聞く気も起きません。文章による音楽評論の価値は無くなっています。そんな暇があるなら、YouTubeやストリーミングの「断片」を聞いて好みを探す方が手っ取り早い。そういう時代です。

しかし、オーディオの品質評価に用いる「優秀録音」となると話は別です。個々人の趣味嗜好やジャンルとは別次元の基準になります。もちろん自身の大好きな大昔の歌謡曲で音質判定する。それも良いでしょう、立派な趣味です。しかし現代の研ぎ澄まされた録音から実際に出てくる音には歯が立ちません、異次元です。オーディオの性能を正しく評価するためにも、飛び抜けた音質のソースは必携。このシリーズはそんな指針で選んでいきます。

これまでも優秀録音盤は折に触れご紹介してきましたが、これからはしっかり分類しラベリングして記事にするという計画です。

幸いにしてというか、昔と大きく異なるのがストリーミング・オーディオの存在です。

足を棒にしてショップ巡回しなくとも1億曲を超えるライブラリからいつでも探し出して即座に試せる。気に入らなければ聴き捨てして「無かったこと」にすればいい。これはオーディオ視聴ソースという視点でも桃源郷です。

拙宅には4000枚のCDライブラリが眠っていますが今やゴミ相当です。モノとしての存在感や音質の特異点であるアナログディスクを別とすれば物理メディアの価値が地に堕ちてしまいました。

本稿で少しでも興味が湧いた盤は、ぜひストリーミングでつまみ喰い/試し聴きをしていただければと考えています。それでは早速、視聴盤のご紹介に移ります。

Recap : Count to Five

リリース:2021年。

公式なジャンルとしては、Classical, Folk, World, Country

という事になっているんですが、まあ、クロスオーバーですね。前衛音楽です。

電子音楽であり、ネオ・チャンバーでもあり、クラシカルでもある。

RecapはUS(ニュージャージー州出身)のパーカッション四重奏団です。

このアルバムではそれに加えてフルート、ヴォーカル、弦などが絡んでアレンジの多様性を生んでいる。

前衛音楽とはいえ、とても聴きやすく耳馴染みの良い音楽となっています。

Track1 タイトルトラック。

多少人工的ではあるものの、澄み切ったサウンドステージが眼前に現れて一瞬でギョッとします。

様々なSEも付加され、その部分で違和感はあるものの、パーカッションはピンポイントで空間定位します。音場も楽音も澄み切っており、第一級の録音であることが分かります。高域の倍音の乗りも素晴らしく、恍惚とします。

Qobuzでの配信は 48kHz/24bit。

Track2

バスドラムが入って、一挙に威圧感と空気感が変わります。十分に下まで伸びた質量感。上から下まで超ワイドレンジです。

Track4

20分以上に及ぶ大作で、アルバムの白眉です。

コーラスや弦も入って幽玄な雰囲気。Mike OldfieldやThe Orbをやや難解にしたような曲調も感じられ、そのあたりがお好きな方なら音楽にもハマるかも知れません。

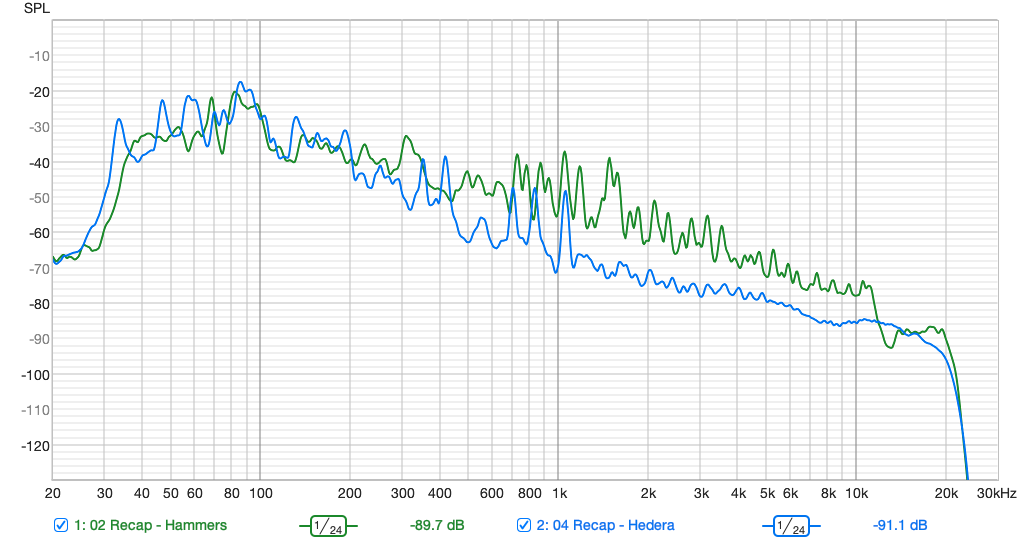

Track 2とTrack 4のスペクトラムを見たものです。

低域は30Hz付近まで伸びていてワイドレンジ。

流石に Hymalaya, Däfos, Durufléといった20Hz未満まで伸び切った超絶クラスと比較すれば敵いません。しかしこの辺りまでフラットに再生できるラウドスピーカーはほとんど無い、と考えればこれも十分にワイドと言えるでしょう。

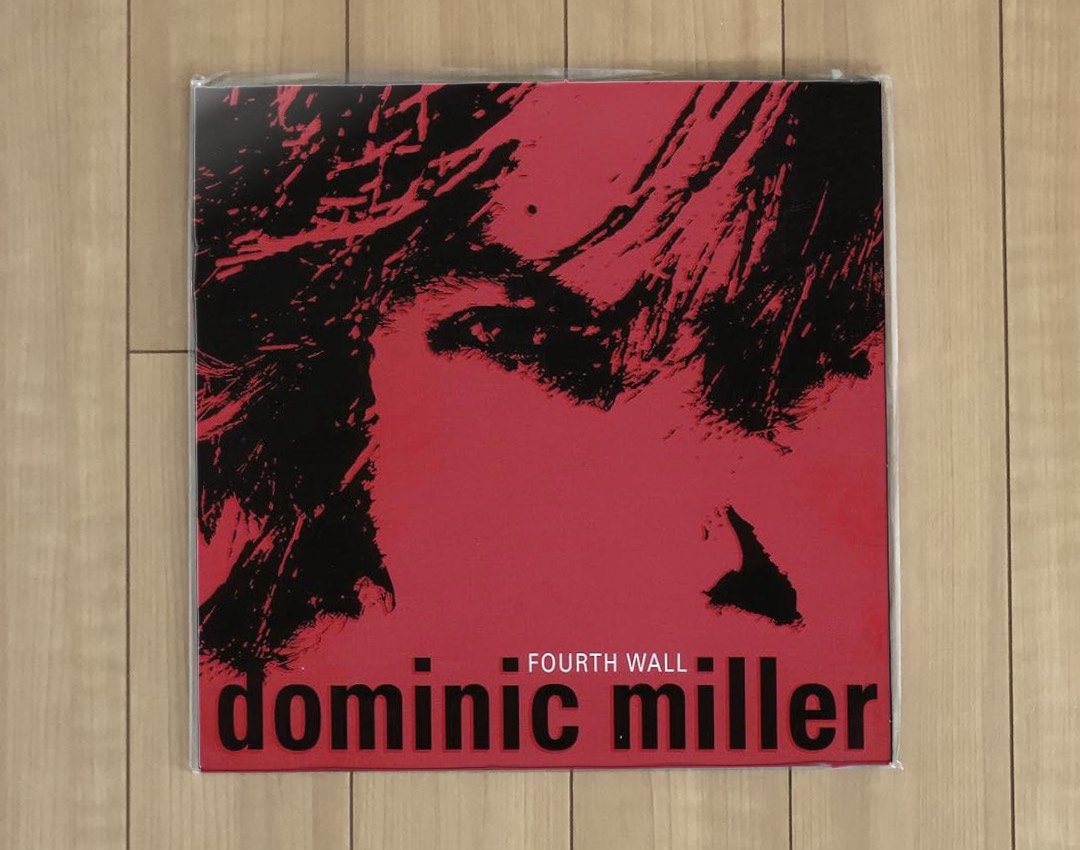

Dominic Miller : Fourth Wall

リリース:2006年。

Dominic Miller はクロスオーバー・ギタリストです。

Rockも弾くし、Jazzも弾く。ニューエイジっぽいアルバムも沢山出してます。Stingの ‘Soul Cage’ 等の参加ギタリストとしても有名。Stingは仲が良いらしく、頻繁にクレジットに名前が載ります。

マイナーかも知れませんが、日本にも熱烈なファンは付いていて、レビューも多数あります。

この Fourth Wall に限っていえば、完全にJazzでしょうか。コンテンポラリー・ジャズ。

初期 Pat Metheny にそっくりなのです。初期メセニーをよりクールに、インティメートにした感じ。本当に似てる。

もちろん、メセニーのアルバムも音が良いものはある。ですが、こと録音に限っていえば2ステージぐらいこのアルバムが上、高次元です。ただ、Dominic Millerのアルバムならどれも音が良いのか?というと、そうでも無いみたい。このアルバムはアタリと言えます。

Qobuz上のサンプリングは 192kHz/24bit

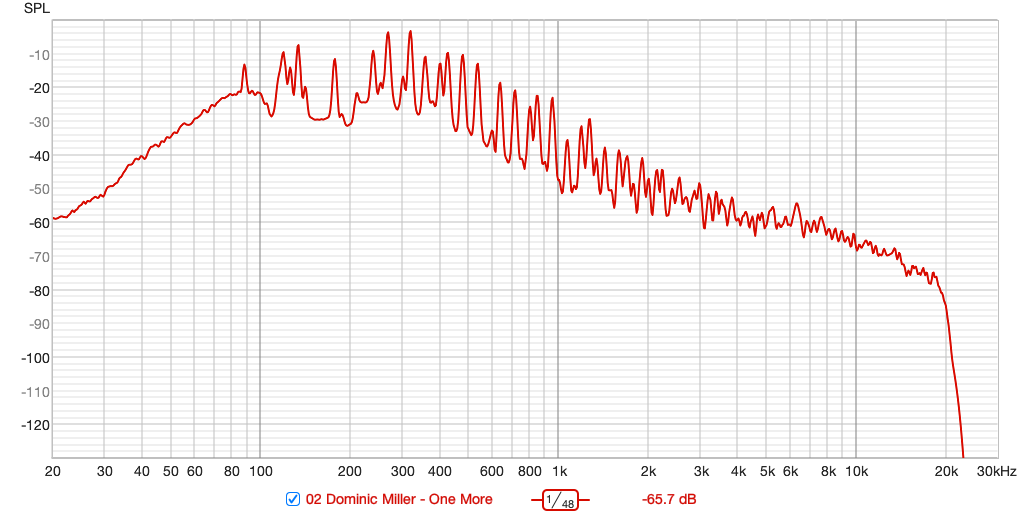

Track 2 のスペクトルを観てみたもの。

低域は80Hzあたりからダラダラ下がります。

ただのアコギですから。Recapのように低音楽器がどーんと鳴るわけではないので、あからさまな低音感はないです。ただ、それでも猛烈なワイドレンジを感じるんですよね。

ナイロン弦を弾いたときの、 Hu! PFu! といった風が吹くような付帯音が常に付き纏い、これが音に猛烈な生々しさを加えているんです。この感じは、Jan Akkermanの一部のアルバムでしか聴いたことが無かったもの。大好きで良く聴いているMichael Hedgesでさえ、これは無いもんなぁ〜(まぁあちらは12弦ですけど)。

・・・というわけで、ベタ褒めです。

何より、私の好きな守備範囲の音楽なので、愛聴盤の一つになってしまいました。

例えば、CDやアナログ時代。Dominic Millerのアルバムをいくつか買い、「退屈な音楽だなぁ〜」と諦観したら、このアルバムとの出会いもなかったはず。そこも配信型音楽の良いところなのでしょうね。

そうか、もしかしたらストリーミングは昔のFMチューナーの代わりを担っているのかな?

ところで、このアルバムは Fs = 192 kHz です。なのに高域は20kHzあたりからストーンと落ちてしまっていますよね?

これ、全然普通です。

なぜって、現存するマイクロフォン(特に楽器録音用)には40kHzまで拾えるマイクロフォンがほとんど無いからです。もしここが伸び切っているソースがあったら、それは電子リソースであるかまたは雑音付加(ディザーという奴です)と考えて良いでしょう。

また、配信で192kHzだったからといって、収録からリマスタリングまでずっと192とは限りません。ただのアップサンプルものがほとんどであったりします。

で、「ハイレゾ配信は超高域まで伸びてはいない」。

だとしたら? ハイレゾの優位性はどこにあるのでしょうね?そこは皆さんでも考えてみてください。

このシリーズでは、特にハイレゾ配信のソースも積極的に取り扱い、本当に超高域が信号に含まれているのかのスペクトルも積極的に解説していきます。