Web Plot Digitizer

WebPlotDigitizer というウェブサービスが在るんです。

今日は、これを使って遊びましょう。

市販ラウドスピーカーの周波数特性を知りたい。

そんなとき、データ列は入手できないんだけれども、画像であれば入手できることがあります。例えば、

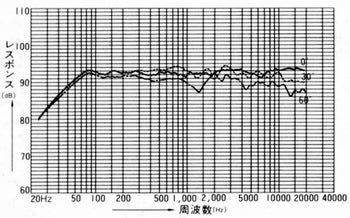

こちらは大昔の、DIATONE DS-5000という商品の無響室特性です。

リソースはおそらく「紙」だったのですよね。紙をスキャンしただけの画像。

しかし、WebPlotDigitizerを利用すれば、グラフの画像データからディジタルデータとして数値を復元できるのです。

たとえば、上記の画像データをFRDに変換することができます。FRDにすると何が良いのでしょうか? ネット上に転がっているスピーカーの特性データと、自宅のスピーカーの特性を突き合わせて比較が可能になってしまうんです。

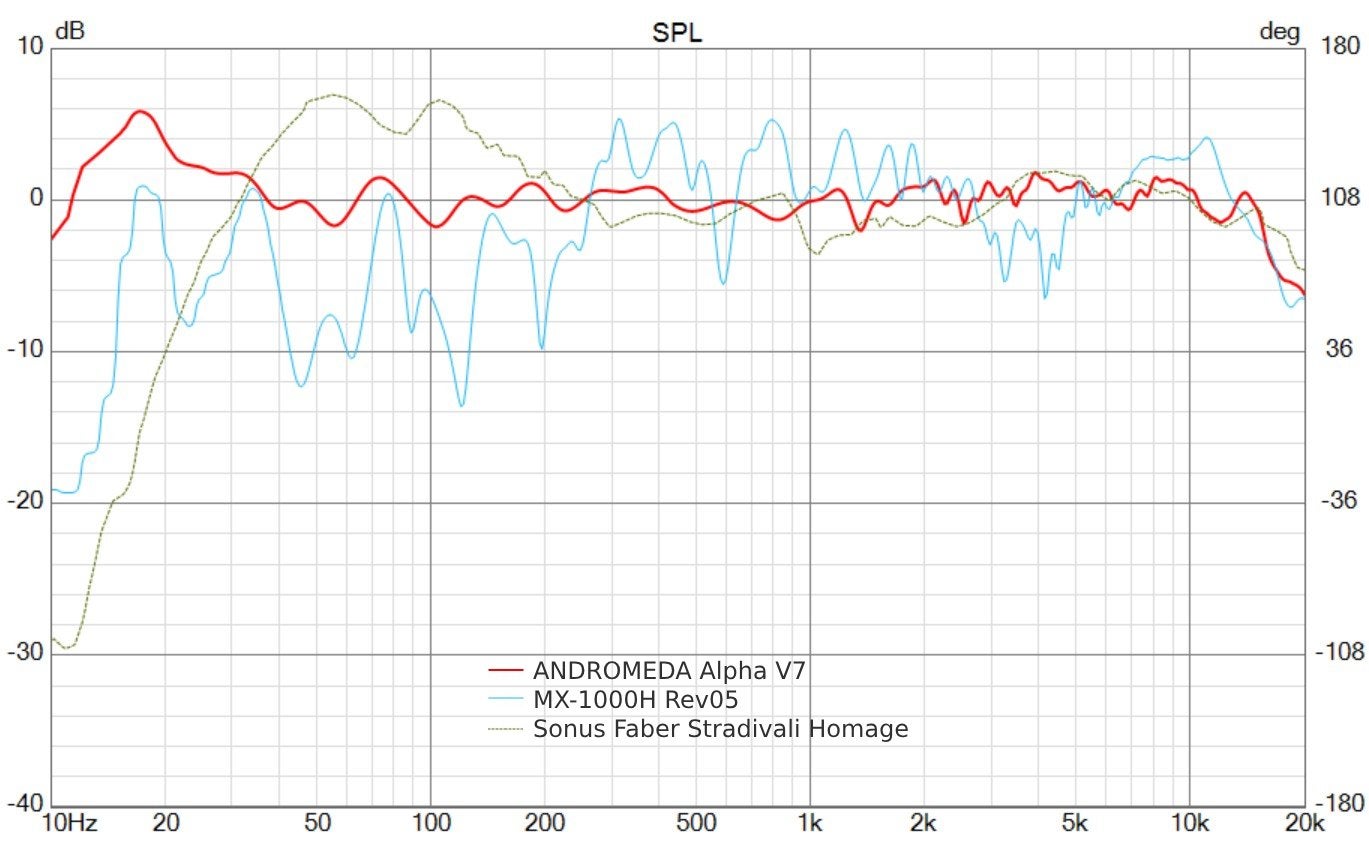

例えばStereophileのMeasurementパートは、数々のハイエンドスピーカーについて、私と同じ計測技法による疑似無響測定データを上げてくれています。しかしそれらはただの画像データでした。本日はこれらの測定画像についてWPDを使ってFRD化し、私の自作スピーカーと同一グラフ上でオーバーレイ比較してみようという企画です。

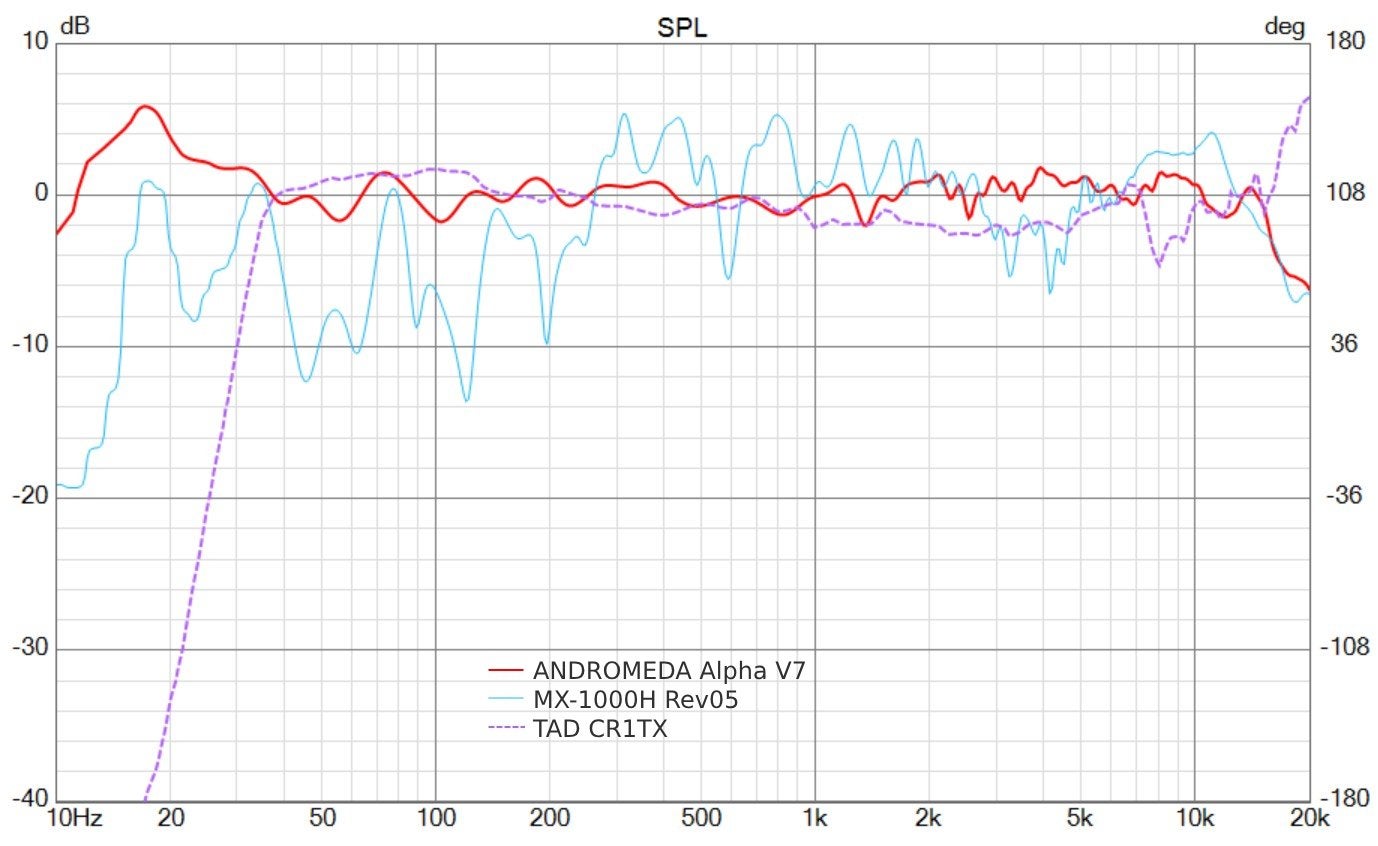

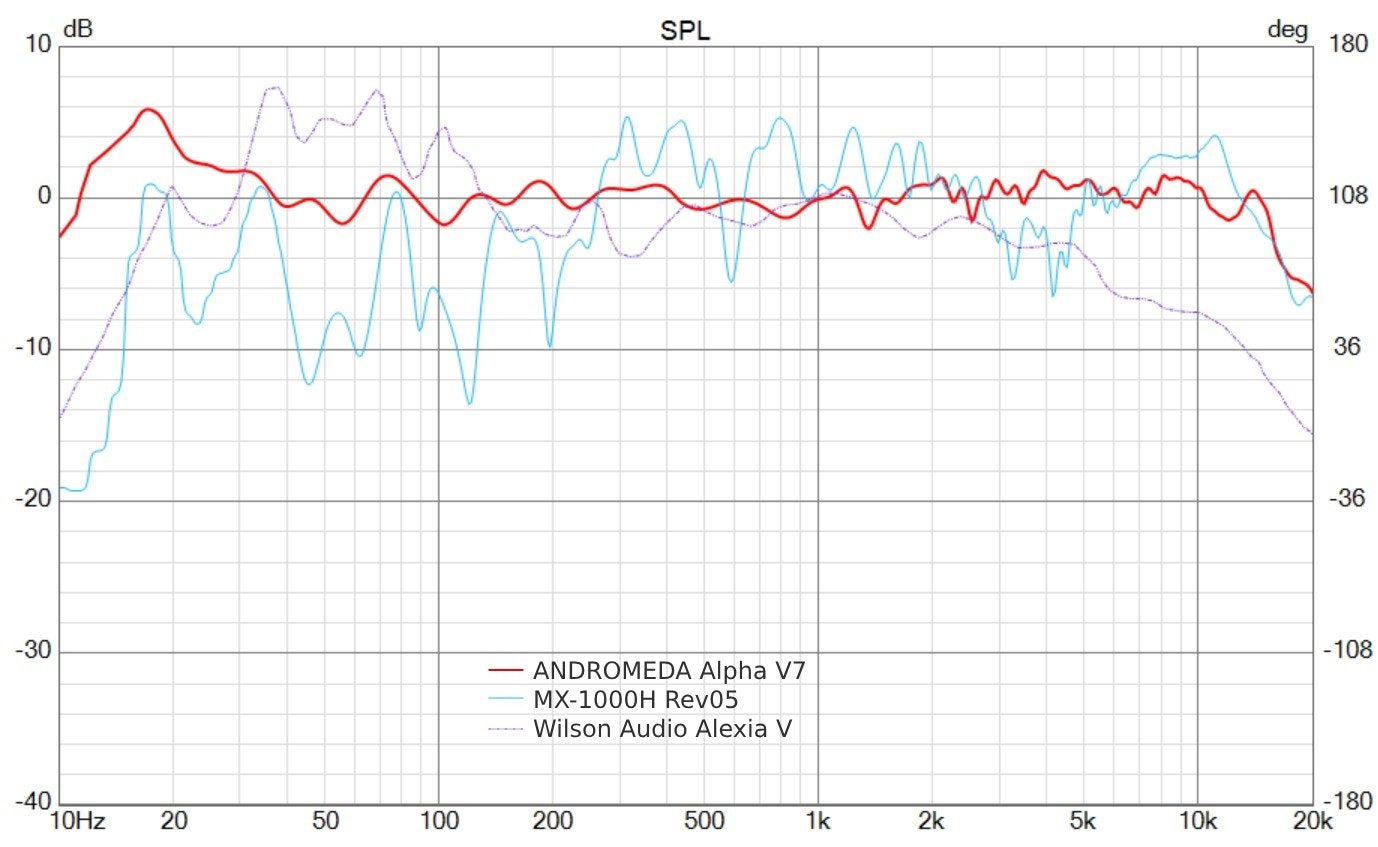

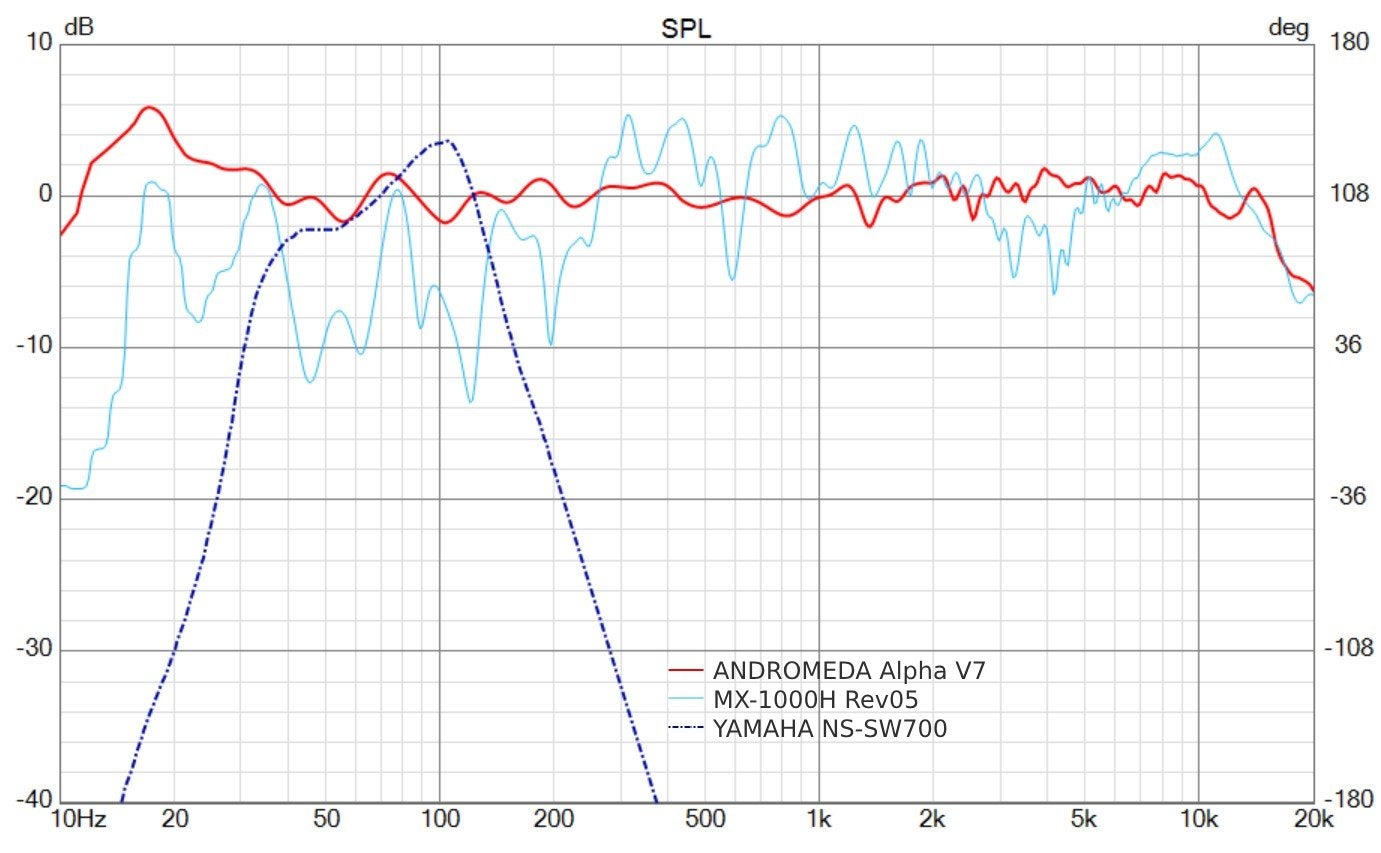

各種のハイエンドスピーカーとAlphaを比較

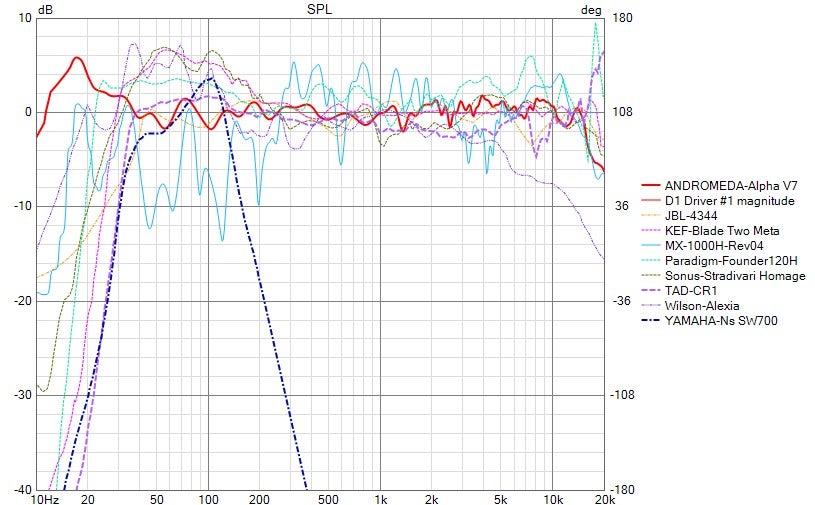

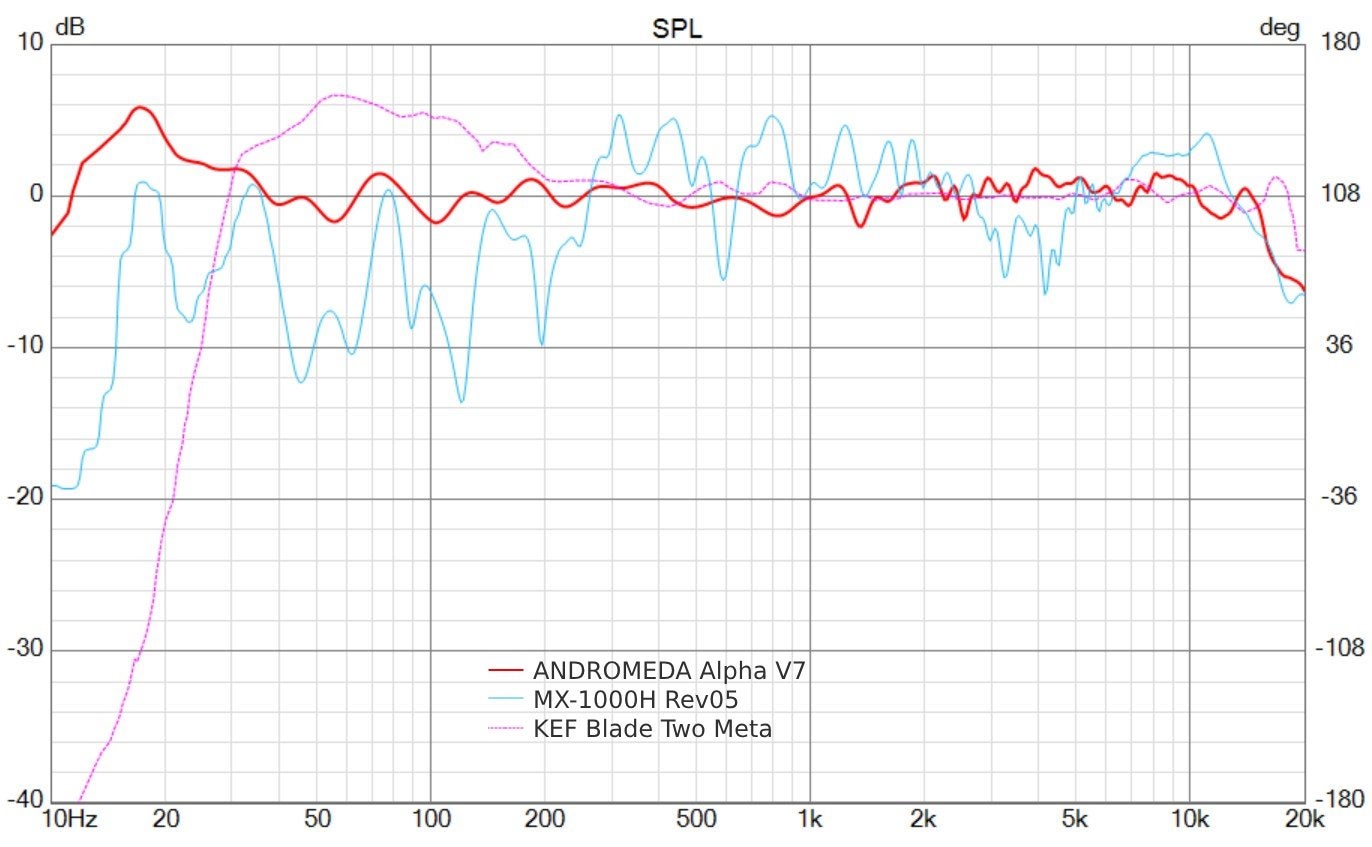

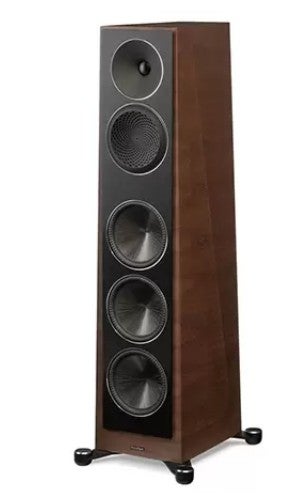

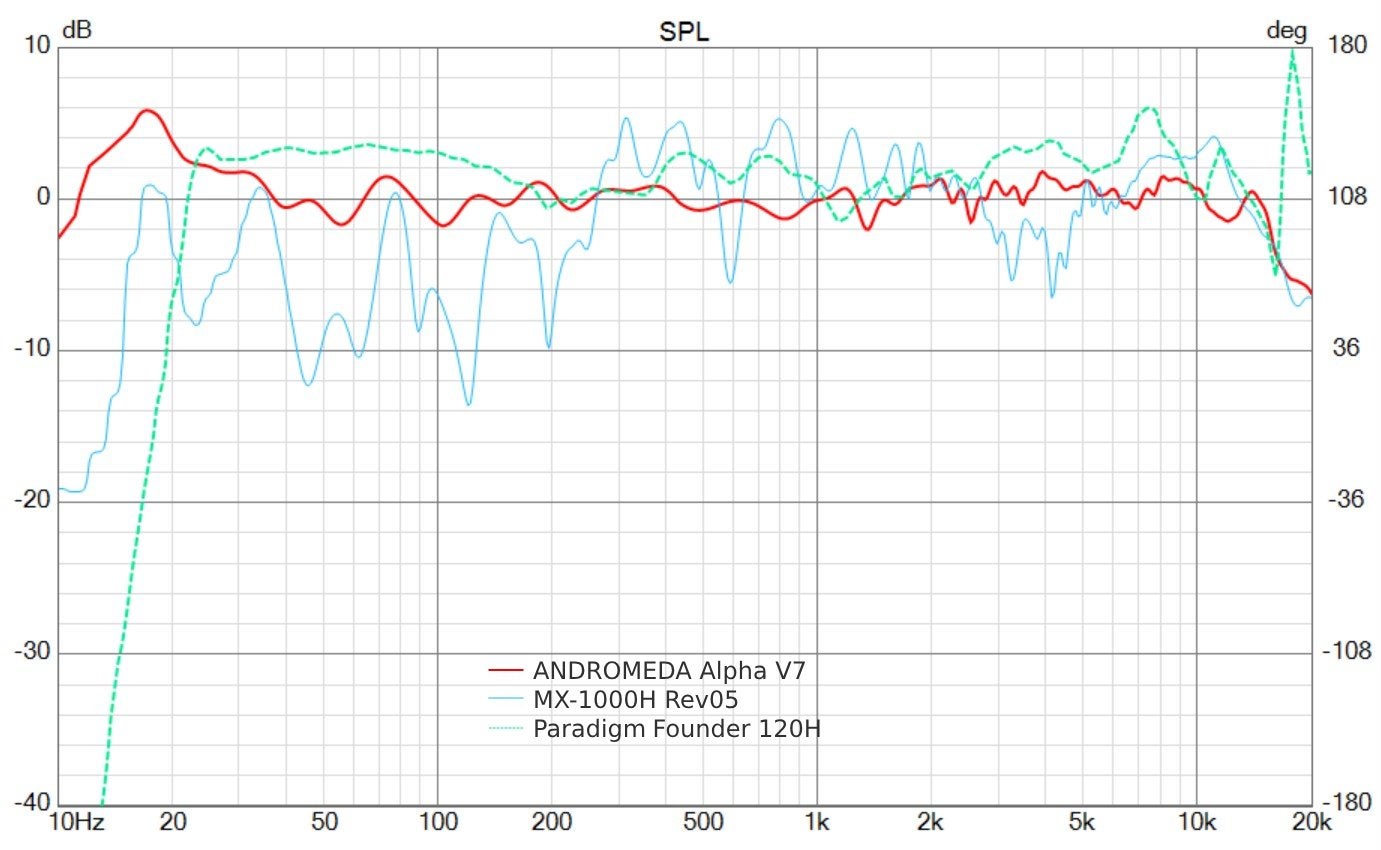

拙宅の自作スピーカーANDROMEDA Alpha。それから最近作ったMX-1000H。その特性を世界の名だたるハイエンドスピーカーの実測特性と比較していきます。

ーー 赤実線が我が家のANDROMEDA Alpha。

ーー 水色っぽい実線がMX-1000Hです。

どちらも他のスピーカーと比較して低域が伸びていることは判りますが、少しゴチャゴチャしていて見づらいですね。ですので、これらを個別に分解して比較してみます。

以下で出現するグラフは特に断りを入れない限りどれも Anechoic Measurementで同条件と言えます。たとえばWilsonのAlexiaだけはリファレンスの有響室での測定であったりします。

以下で個々のモデルとの差異を見ていきましょう。

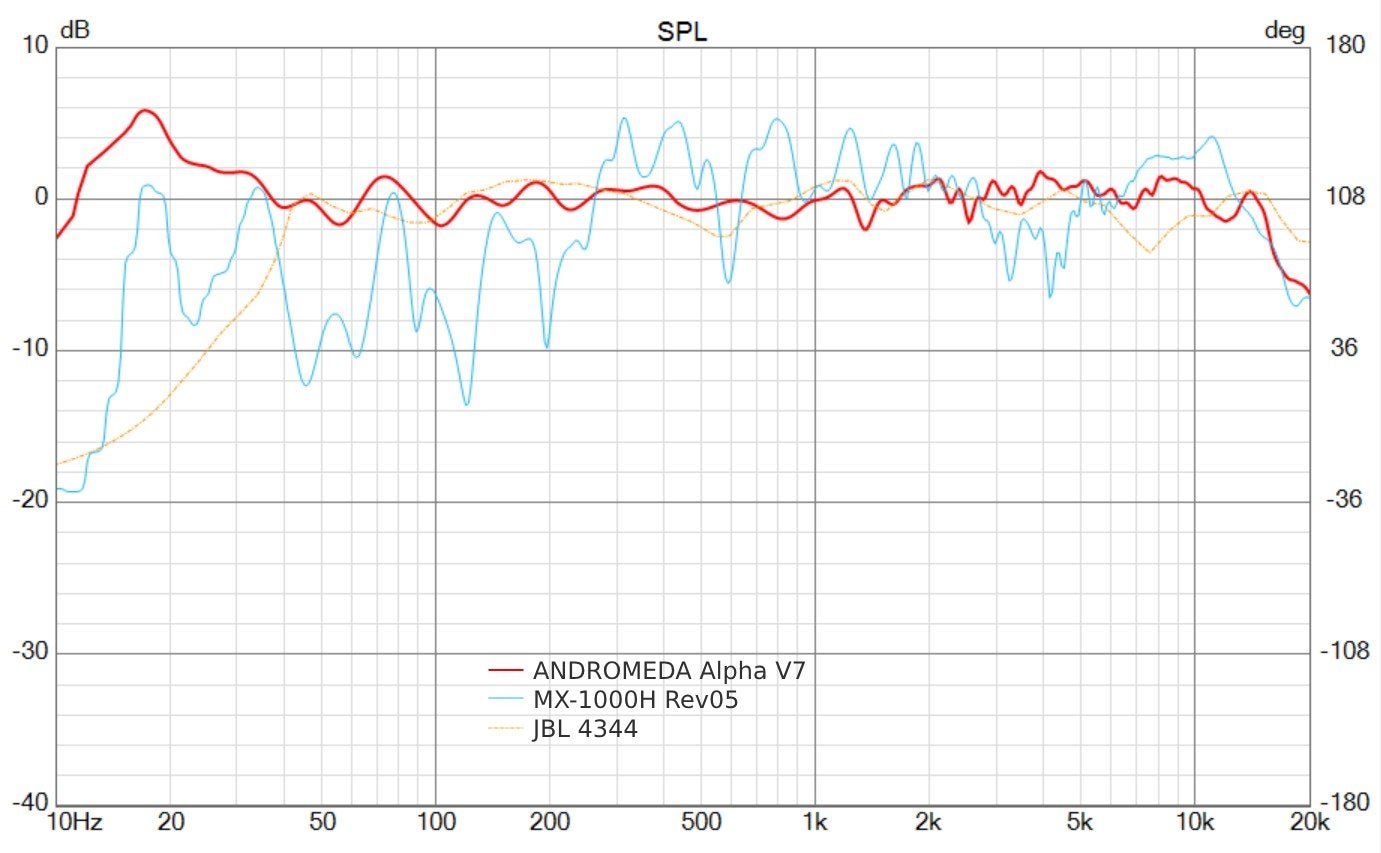

対 JBL 4344

(本当に使われていたかはともかく)スタジオモニターらしく、とても整ってフラットな特性です。しかし、低域下限は40Hz付近です。これはJBL 2235HのT/Sシミュレーションとの結果ともほぼ一致しますし、こういう設計なのでしょう。

4344に対し、ANDROMEDAは1.8オクターブほど低域性能で水を空けます。MX-1000Hさえ1.2oct.差。JBL 4344は、ナローレンジなぶん、耐入力が増え、圧倒的な大音量での再生が可能になります。また、ANDROMEDAは4344にフラットネスでもかなり差を付けています。15inchだったら超低域も出るという想像は幻想であることが判ります。なんと、ツナ缶クラス(水色)の振動板よりも低域が伸びていないのです。

対 KEF Blade Two Meta

ピンクがMeta。

現代ハイエンド・ラウドスピーカーの特徴として、低域端をボコーっと、凸山のように盛り上げて演色しているというパターンが良く見られます。理由は単純で、その方が視聴したときに演色による凄みがあり、マーケットでの反応がよいからです。

KEFも例外ではなく低域端を盛り上げていますが、低域端の下限は30Hz止まりです。これでもハイエンドの中でかなり頑張っている部類だとは思いますし、レベルの盛り上がりとも相まって、聴感上は「かなり凄い音」に聴こえるのではないかと想像されます。

また、以前も褒めましたが200hz以上の軸上フラットネスは見事。フラット過ぎて、ANDROMEDAとラインが混濁して見分けができないほど。これは特徴がなくて、極めてニュートラルな音像が想像されます。しかしANDROMEDAはフラットネスでも拮抗しており、一歩も譲りません。

一方で、MX-1000Hは一人だけかなりドタバタと凸凹が目立ちますね。2ch分の複合ドライバの位相干渉で測定上は不利になっています。視覚で見るほどのひどいクセは感じられません。それでも、ANDROMEDAやKEFに比べるとニュートラリティやトランスペアレンシーで差を付けられそうですね。

対 Paradigm Founder 120H

スピーカー新興勢力のなかでも一際目立つ、Paradigmの主力モデルです。

ココのなんとなく物理特性が良さそう・・・というイメージとは裏腹に、結構凸凹はありますね。また、ドライバ高域共振が垂れ流しの痕跡も見られています。フラットネスでもANDROMEDAの方が優勢。

現代スピーカーとして評価が高いだけあり、低域端は他モデルよりも良く伸びており、f3は22Hzといったところ。24Hzくらいまではフラットによく伸びており、深々とした本物の低音が聞けそう。ただ、私の場合は「しょせんはバスレフの低音でしょ?」とか想像してしまいます。

低音は優秀ですが、まだANDROMEDの方が1オクターブ近く低域下限で優位を保っています。

対 Sonus Faber Stradivali Homage

泣く子も黙る、Sonus Faberの超大型モデル。一時期はこちらが旗艦でしたか。

相当な大型モデルですが、低域は思ったよりも伸びないのですよ。肩特性からf3を読み取ると、42Hzぐらいが低域下限になります。

しかし、中域に比べておよそ8dBも重低音が盛り上がっている。さぞや「雄大な感じ」に聴こえることでしょう。ハイエンド系のなかでも特に演色の濃い感じの再生音が想像されます。低域が特別伸びていなくても、一般的なジャズやクラシックではエクスキューズにならず、むしろ迫力やスケールのある音として、評価が高くなりそうです。

ウルトラローエンド10HzではANDROMEDAに-28dBも音圧差がついている。-28dBというのがどのくらいかというと、音響エネルギー比で1/630です。まあ、聴こえませんね。トレードオフとしてSonusは大音量再生に強そうです。

対 TAD CR1TX

TADのコンパクトなリファレンス。

現代スピーカーらしく、低域~中域のフラットネスとコヒレンスが見事です。7kHzを越えたあたりからCoaxialの弊害らしきドタバタが見られますがそれら以外は問題ないでしょう。欧米ハイエンドに見られる、「過剰な低域の演色」も見られず、極めて色付けの少ないトーンポリシーが伺えます。

グラフから直読みでの低域f3は34Hzくらい。これはこのサイズのスピーカーとしては驚異的ワイドレンジと言えると想います。しかし、コンパクトスピーカーの域は出ません。MX-1000Hより遥かにフラットではあるものの、低域では差を付けられていますし、ANDROMEDAに至っては1.5オクターヴ近い差があります。軸上フラットネスでもANDROMEDAが少し上に見えます。

対 Wilson Audio Alexia V

「ハイエンド中のハイエンド」と呼んでもよい。

Stereophileでもリファレンスに据えられている、WilsonのAlexia Vです。数々の評点でも最高スコアをマークしています。ただし、残念ながらこのAlexiaだけAnechoicではないのですよね。リスニングルームでの残響特性です。このため、同列で比較できません。

低域は盛り上がっているし、高域は落ち込んでいます。これはおそらくルーム特性を反映した結果と想います。Anechoic相当のフラットネスはこのグラフからは推し量れません。

低域は、無理を承知でこのグラフから読み取る限りはさすがの伸び。今回の比較の中では唯一、MX-1000Hと比肩するくらい。20Hz周辺まで低音が伸びています。

ANDROMEDAにはさすがに勝てませんでしたが、規模からして妥当だと想います。

Alexiaを聴かせてもらったことはさすがにないのですが、さぞやカラーレーションが少なくニュートラルな再生なのだろうなと想像します。

だいたい判ってきたのが、MX-1000Hは名だたるハイエンドスピーカーに、フラットネスつまり自然な再現性では全く勝ち目がない。勝っているのはせいぜい低域の伸びだけだということ。

対 YAMAHA NS-SW700 (オマケ)

こちらは変わり種。パッシヴ・ラウドスピーカーシステムではなくて単体のサブウーファ商品です。

YAMAHAサブウーファー製品のMeasurementグラフを探したのですが、残念ながら適切なデータがなかなか見つかりません。唯一、見つけたのが比較的新しい上記モデルでした(リソースは海外)。100Hzにピークが見られますが、これはカットオフ周波数を調整すればおとなしくなると思われます。肝心の低域下限は”サブウーファー”と自称しながら、あまり伸びてはいません。f3はグラフ読みで35Hzくらいでしょうか。20Hzに至っては1/600未満の音響パワーで人間の耳には聴こえないと思われます。

立派な市販サブウーファーですが、実態はツナ缶相当の振動面積しかないMX-1000Hのサブウーファーに、音域だけで見ると全く敵いません。

昔、16Hzが出るというのでYST-SW1000というサブウーファを買ったことがあります。当時利用のメインスピーカーとF3はほぼ同じであると判明して、落胆し、盛大なポートノイズで再生音が汚されることに絶望しました。

総括

周波数特性だけで音質が判れば苦労はしません。

オーディオにおける周波数振幅特性は多くの判断指標のごく一部に過ぎないことは留意すべきです。しかしながらそこが整っていないこと、適切な性能を満足していないことは「土俵に上がれていない」と私は判断しています。整えろ、話はそれからだ。

屁理屈をこねたところで、ダブルブラインドをすると軸上特性平坦なスピーカーに対して暴れたスピーカーはスコアで勝てません。これは実験により立証されています。

パッシヴクロスオーバーで補償量が制限されているパッシヴ型のラウドスピーカー。その振幅・位相特性がリニアであることは、そのスピーカーの裸の線形性が優れている事も暗に示唆しています。したがって音質判定の重要な指標のひとつであることは間違いありません。

まずは必要な物理特性を満足し、感応評価的な音質の是非は、その先にあります。