前稿: KT-8300というFMチューナーが稼働し、トランスミッターも動作を開始した。

Bluetoothで鳴らしているといううらみはあるにせよ、いつものソースで比較試聴することで、このFMチューナーの潜在的な音質が丸裸になってしまったかたちです。

今回は”FMトランスミッター込み”の系ではありますが、このFMチューナーの特性を計測してみたいと思います。

amebloで、YASU-NORIさんの郷愁再現の記事に端を発した本シリーズ。

「懐かしい」「郷愁」という情感はヒトにとって厄介なくらいには魅力的な存在であり、私も強く共感するところです。(でなければ、カセットだのチューナーなんて買いませんって。)ただ、それでも物理特性をほじくり返してしまうのは、私の業というか性というか。「そういうヤツなんだな」と分別いただければと思います。聴感で感じた違和感を、実測でトレスするというのも私の常套手段であったりします。

また、今回の被験者はYASU-NORIさんの現代的チューナーに比べると少々古臭い昭和チューナーで、同列には語れませんね。

TFカードを準備

まずはTFカード内に計測用信号と、高音質ソースを準備。TFカードって何?っていうと、microSDカードとほぼ同義。

・・・結論からいうと、このTFカードは使えませんでした。カード挿入と同時に自動再生が始まるはずで、ハイサンプリングのwavを準備したのですが、自動再生始まらず。どうやら、ローサンプル(44.1kHz)のwavしか再生できないようす。

困りましたね。少なくとも19kHz高周波まで線形性を保った上での忠実度を測りたい。

それならば、ハイサンプル信号をBluetooth 5.0で送った方がマシ、ということで、Bluetoothを使っての実測に切り替えました。最終的にはFMトランスミッタが帯域制限し、狭い周波数の信号をチューナーへ送りつけるはずです。

USBオーディオI/Fを準備

PC特性計測するためのUSBインターフェースを接続し、セットアップしました。

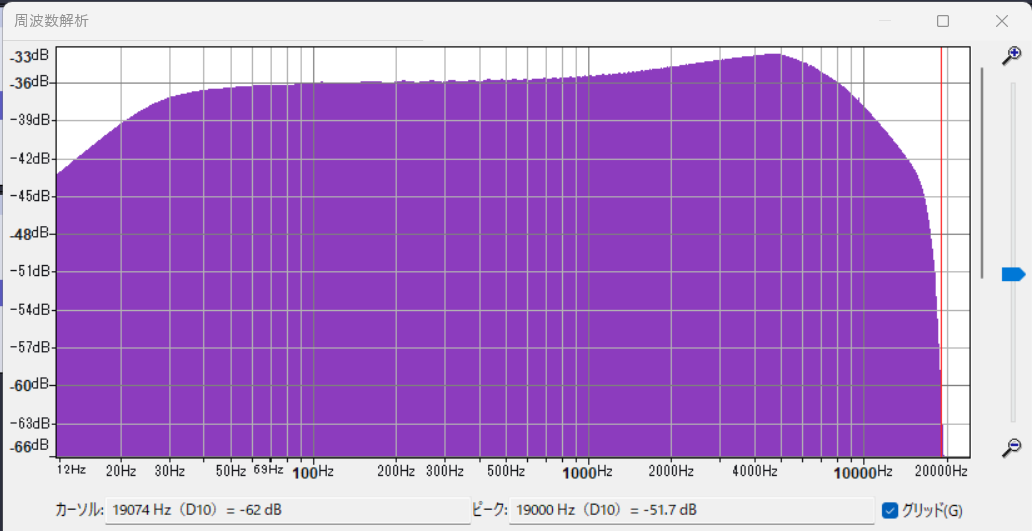

このオーディオI/Fは中華製ながら良く出来ていて、Fs上限は24/192。ループバック特性はドフラット。SNRは有効帯域で-108dB未満という高性能が明らかになっているデバイスです。これを使ってFMチューナーの出力信号を直受けします。

スキームとしては、

スマホ: 192/24kHzテスト信号送信

—-(Bluetooth 5.0EDR電波)

—-FMトランスミッター

—-(FM電波)

—-FMチューナー

—-(LINE OUT信号)

—-USBオーディオI/F

—-(USB信号)

—-PC (24/192受け)

となります。

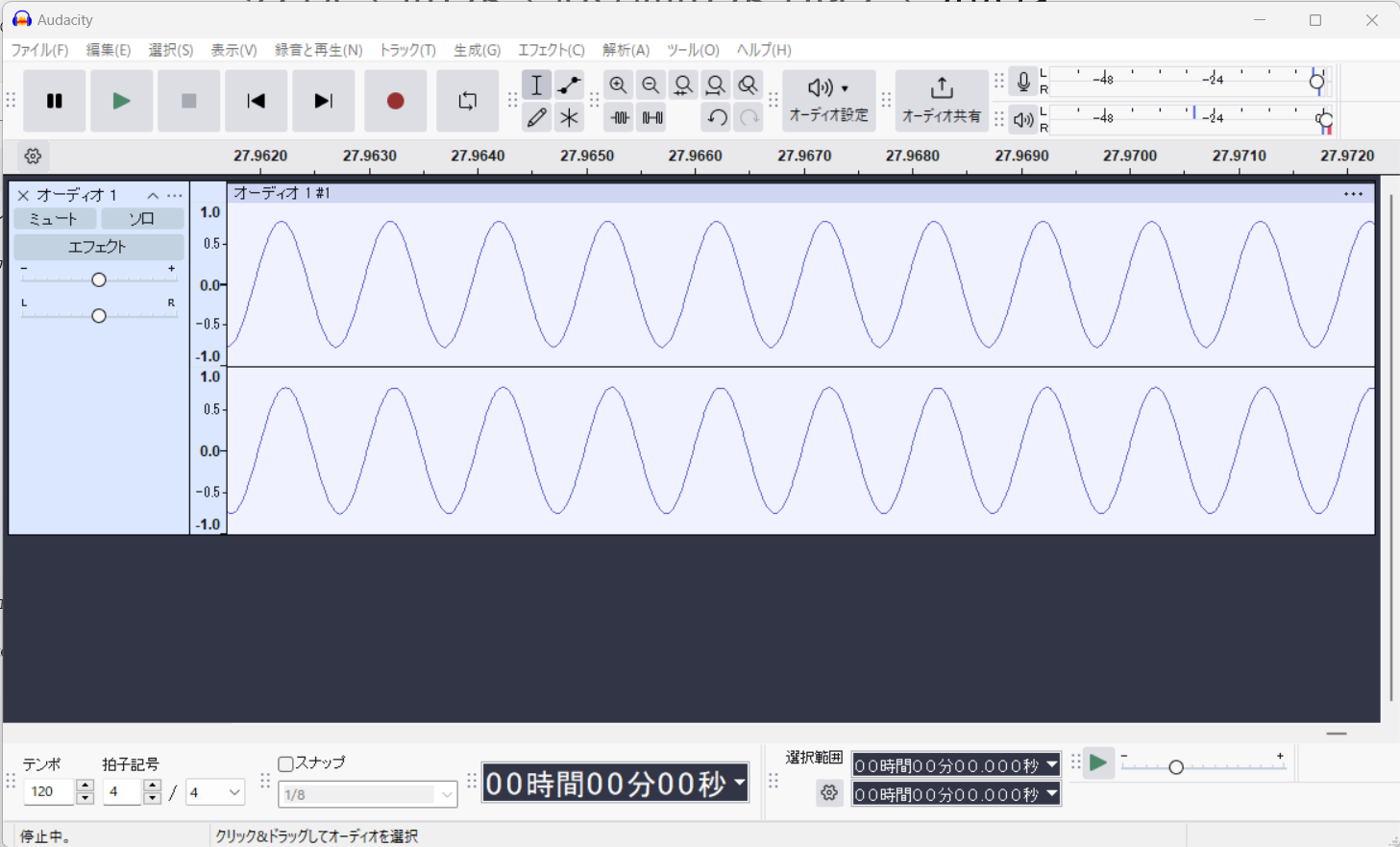

まずは1kHzの純サイン信号を使って、レベル・キャリブレーションを行いました。こうした実験をするときは、信号レベルは高すぎても低すぎてもいけません。レベルが適切でないと判断を誤ります。高調波がピークに乗っても潰れない。基本波や高調波がノイズフロアに埋もれない。

周波数応答特性

テストには、5Hz~50kHzのsinスイープ信号を用いました。

チューナーに対して50kHzなんて、意味ないじゃん!!

その通りです。ただ、ちゃんと「高域が落ちてしまう」ことを立証するために、あえてハイサンプルの信号を突っ込んで、再現性を見てみました。

結論からいきましょう。こちら。

源信号のループバックだと、全域でドフラットになる信号ですが、結果は上図でした。

スケール線は3dB単位です。ご覧の通りで特性フラットではありません。

特徴を列挙すると:

- 低域は40Hzあたりから-6dBで降下開始。

- 高域は5kHz辺りにぬるいピークを作り、そこからヌルヌル低下。

- 19kHz(MPX)の遮断率は-28dB。

- 全体として必ずしも平坦特性ではない。

さて。19kHzで-28dB尖度で遮断がなされた、その周辺周波数において位相特性は良好でしょうか?

(これに答えられたら電気電子回路に精通された方です)

一般的なソースを一般的スピーカーで聴く限りにおいて、別に音痩せを感じることもないが、しかし超低域は欠損するという聴感が実測上も明らかになりました。

スプリアスの悪影響

イガらっぽくて、変質された音質。このチューナーって歪みとか絶対に多いよね。

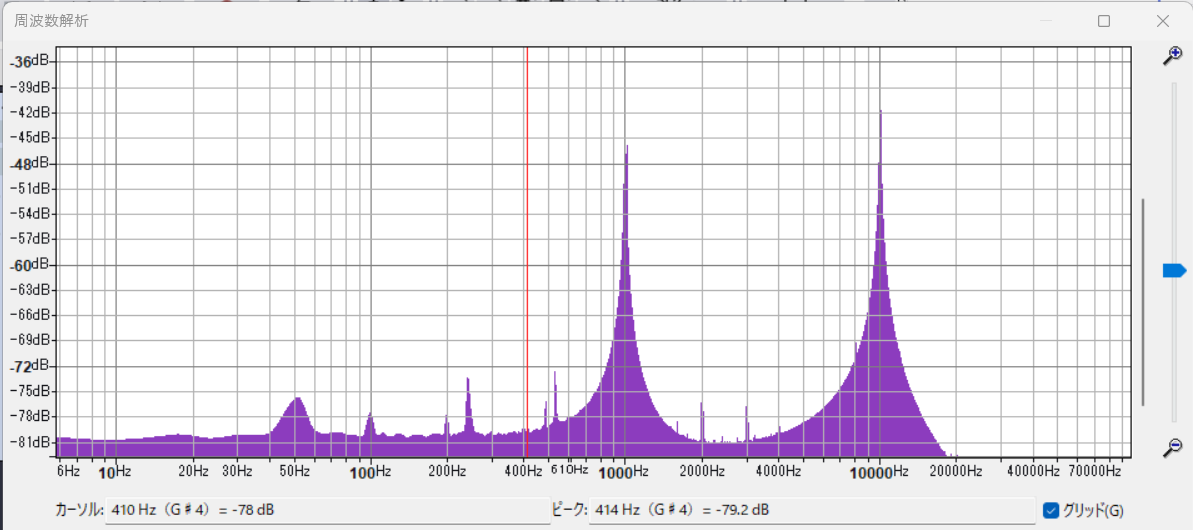

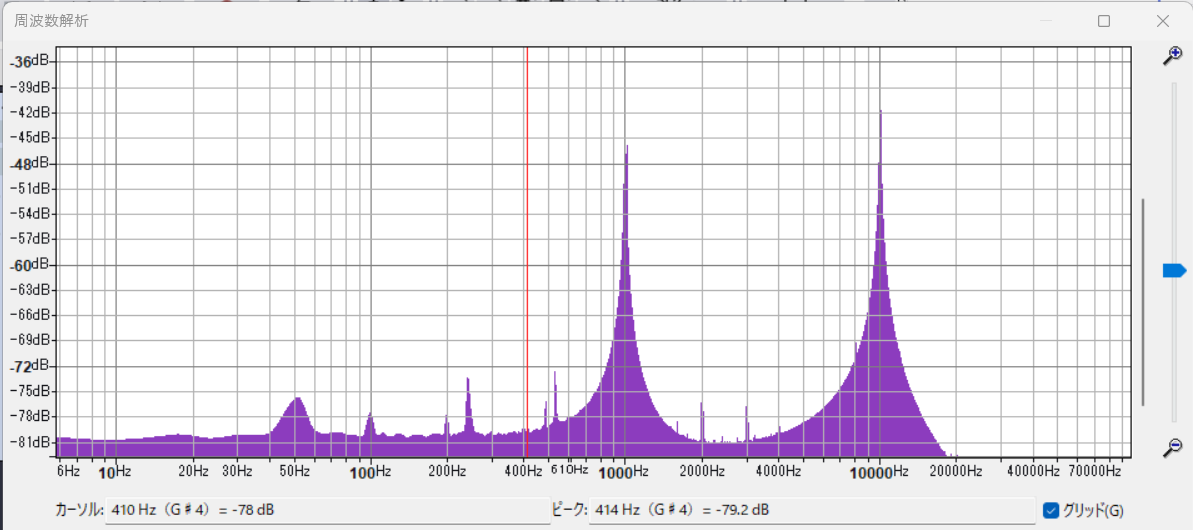

それを検証してみたく、10kHzの純信号を印加してみました。

10,000Hzにだけ、綺麗な尖峰が出来るのが正しい姿です。

どうでしょうか。

1kHz, 100Hz, 50Hz… 他にも良く観ると、、、余計なヒゲが多数。

どうでしょう。こういうのをビートダウンとか呼びます。

印加している源信号とは無関係の周波数に、虚像が現れます。

例えばこのチューナーに19kHzを印加すると、ビートダウンが生じて私には聴こえないはずの19kHzが聴こえてしまいます。実際に聴こえたのは19kHzではなくてもっとず~っと低い周波数なわけです。

歪というのは高調波 (2nd. 3rd. 4th…)だけに現れるのでなく、1/nにも現れます。無線の世界ではこうした虚像が「スプリアス」と呼ばれたりもします。

10kHzくらいの音楽信号が印加されると、無関係の1kHzで虚像が鳴ったりするわけですね。このような特徴を持つ系で、はたして音楽はマトモに聴こえるのでしょうか?

そこはご覧いただいた皆様のご想像にお任せします。

真空管アンプの偶数次高調波などでも「心地よい」「生々しい」と感じる方はゴマンと存在します。

本グラフでも20kHzより上の帯域レベルが落ちきっているのは、見事です。これは「何がなんでも19kHzのpilotが表層に現れては困る」帯域通過フィルターの効き目/都合のあらわれであり、逆説的に言えば、この帯域での位相回転も強烈になっている(はず)。

本シリーズは今回で一旦休止します。次にやるネタが無いので・・・。