今日は座学・・・というか準備編というか、長ったらしい(自分用の)メモがだらだらと続きます。たいがい酔っ払いの戯言ですから読み飛ばすか、ここで離脱をお願いいたします。

高高次フィルタも使ってみたーい

AndromedaはまたFlexEight経由でめでたく音が鳴り始めましたが、せっかくminiDSPにしたのだから新しいスキーマティックにもチャレンジしたい。なので、準備を始めます。ま、簡単に言うと忙しくて測定などの手を動かすヒマは無いので、PCを屠るだけで済む「準備編」で、お茶を濁そうというものです。 (^ ^;;

さて、

新しいスキームも試そう、というのは具体的にはLR48のことを指しています。つまり、Linkwitz-Riley-8th Orderのことですね。

8th Order….!

市販スピーカーで安価なシステムの中に入ってるXoverは、せいぜい2次系のフィルター。それの、なんと4倍・・・! 崖っぷちのように鋭いフィルターということです。miniDSPではそれがあっけなく、実装できてしまいます。その上には、-96dB/oct, -192dB/otcなどのFIRも待っていますが・・・まぁ、私には一生縁のないフィルターなのかも知れません。

高次はいいことばかりじゃありません。トレードオフも沢山あります。しかし聴かずに理屈だけで判断するのは危険ですよ。

特に古いオーディオファイルの方々なら、間違いなく高次フィルターにある種の悪いイメージを持っていると思っています。今回はそんなクロスオーバーフィルターの常識と非常識、そして、少しばかりの誤解を紐解くことから始めたいと思います。

シンプル=優秀という無根拠な先入観を棄てるべき

どうも日本人は、「シンプル」という単語を聴くと、それが優れていると誤解する性質があるようです。そこは日本で過日有名な評論家のXXXX先生の影響に拠るところも大きかったかと思います。シンプルであることと優秀であることは別物です。シンプルであることよりも、優秀であることの方が重要です。いかにそれが複雑な仕組みであろうが、優秀な方が優秀です。これは自明の大原則です。

例えば、インダクタ1個の-6dB/octの1次フィルタは「回路はシンプル」です。実に潔いです。まるで竹槍のようにシンプルだ。ウーファーは高域に向けてインダクタンスの上昇が見られ、まるで重甲冑をつけた機械戦士のようです。それにシンプルな竹槍は歯が立つのでしょうか?

- 回路がシンプルで、出音はメチャクチャで複雑怪奇で解析不能な特性

- 回路は少し複雑だが、出音の特性は直線的で実にシンプル

皆様ならどちらが複雑な方を選びますか?

私ならもちろん回路のシンプルさよりも、数学的に正しくて結果の方がシンプルな方を選びます。回路がシンプルなことには何の意味もねぇということが分かります。

1次フィルタはシンプル.. という重大な誤解

1次フィルタというと、日本人はインダクタ一個、キャパシタ1個などの「シンプルな回路」を思い浮かべます。まずそこからしてボタンを掛け違えている(海外と違う)。シンプルなのは「信号合成のすがたがシンプルなのであって、回路がシンプルなわけでない」のです。

まぜっかえしで、過去にも見せてる1次クロスオーバーの回路例をお見せしますね。(←くどいね、アンタも。)

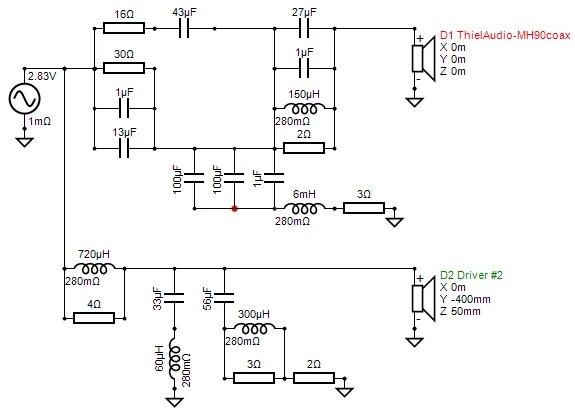

えーとこれらはメーカー「自称」1次フィルターです。回路が一次なのではなく、クロスオーバースロープが一次=数学的に正しい、なのです。

彼らを教科書に「あるべき一次合成のすがた」をまず学びましょう。

この回路のどこが「シンプル」ですか?

「特性をシンプルにするために回路は複雑にしている」というのが正しい表現。

1次クロスオーバー ≠ キャパシタ一個

1次クロスオーバー = アコースティックスロープを強引に1次にする為に複雑な補正回路を入れる

(我ながら必死だな)

ここでいう補正とは例えば、

本当の1次スロープに近づけるために:

- 場合によっては:ウーファーの高域側を持ち上げる

- 場合によっては:トゥイーターの低域側を持ち上げる

普通のクロスオーバーフィルタとは真逆の特性を入れます。

ラウドスピーカーの挙動に詳しくない方にこの話をすると「何言ってんの?」成ります。

ウーファーにインダクタ一個だけ入れます。すると、ウーファーのVCインダクタンスによって、このインダクタは効きません。また、ウーファーはある周波数から先が弾性で高域が落ちていきます。効かないだけだったらいいんだけど、元々高域が2次~4次くらいで落ちているところへもってきて、インダクタも入れたもんだから、ある周波数から先のスロープは3次~5次になるわけです。こんなの1次でも何でもありません。

トゥイーターはもっと酷くて、Fsの影響で、低域端が2nd(-6dB~-12dB/oct)くらいで落ちてゆくわけです。そこへキャパシタ1個の1次フィルタを掛けたらどうなるでしょう。Fs周辺のスロープは3次以上になってしまうわけです。これじゃ1次クロスにならないですよ。

だから、場合によってはウーファーの高域を持ち上げたり、トゥイーターの低域が落ちないようにするといった逆行(荒業)も必要になってくるわけです。そうした補償が不要なのは、ウーファーもトゥイーターも限りなく周波数帯が広く、クロス周辺でまったく乱れが見えないドライバだけです。ところでそんなドライバって在るんでしたっけ?在るなら見せてほしいです。

逆説的に言えば、キャパシタ1個+インダクタ1個で組まれたラウドスピーカーは、1次クロスでも何でも無いと言えます。そういうのは「何次なんだか良く判らないフィルタ」と言います。

「トゥイーターの低域低下を抑止したら、音が悪くなるんじゃないか?」って。鋭い(後述)。

1次は振幅・位相とも直線となる唯一のフィルタ

IIR系に限っていえば、Butterworth 1st orderだけが、位相直線を実現できる唯一のフィルタです。

(…って教科書で読むからみんな目指したくなっちゃうのかな?)

ご覧のとおり、振幅位相とも一直線で、群遅延もゼロなんですが。

まあ、なんだろ。机上の空論というか絵に書いた餅というのか?

電気回路をこの赤線にしたいわけではない。ウーファーとトゥイーターの最終特性をこの赤線にしたいのです。そのためには・・・先ほどご覧の通り、強い補償回路を何重にも重ね、「あたかも一次スロープ」のように、各ドライバーの特性を補償しなければなりません。

1次クロスのラウドスピーカーは音が悪くなる要素が沢山あります。まず、上記のようにせっかくスロープは単純なのにドライバが単純でないので、補償回路でかえって回路は複雑になります。高次スロープならば補償回路は省略できることが多いが、低次スロープはf特の乱れ、高域共振、インピーダンス変化の影響を強く受けるので、補償回路は必須となります。つまり「全然シンプルではない」のです。

次に、余剰振幅変位が大きくなり歪み率が悪くなります。それと、本来は使っちゃいけない帯域をダラダラといつまでも使うことになります。不要帯域抑制が足りないからカラーレーションが強くなります。その代り、本当にきちんと1次クロスできれば(原理的には)振幅平坦、位相直線にできるというわけです。かなりのトレードオフがあるって事なんですね。どちらを優先すべきなのか?私は1次は教科書で妙な知識だけを植え付けられて現実には対処できない頭でっかちなものに見えています。

じゃ、高次がいいのね?

いやーそんな単純なものでもないんですよ。高次フィルタも問題が沢山あります。

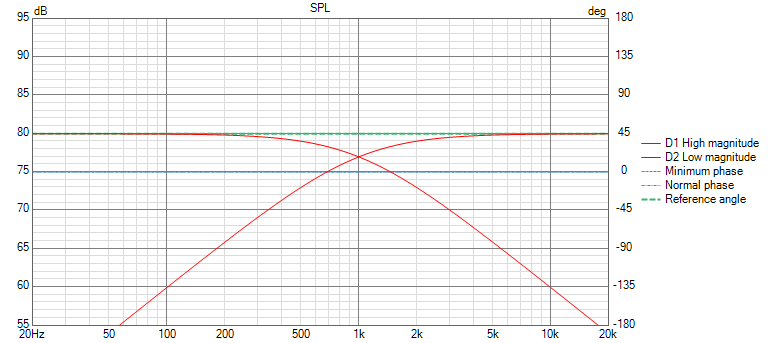

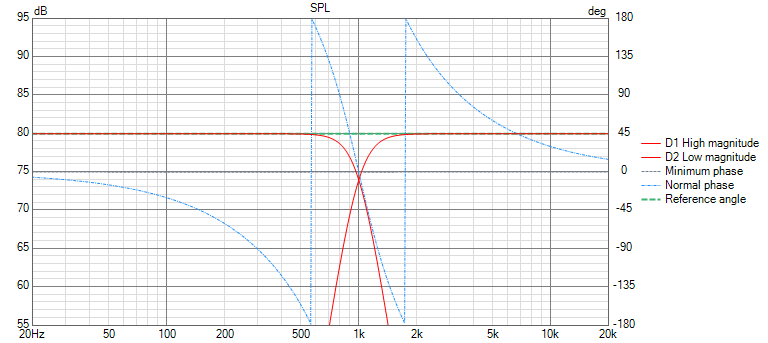

上図はアマチュアビルダーの中で良く使われる、Linkwitz-Riley(LR)の4次です。

クロス点-6dBで綺麗につながり、振幅は平坦になります。

ウーファートゥイーターの位相がクロス点で完全一致(回っていない)処で接合されるのがメリット。ただし、総合特性の位相は回ります。というか、回ってますね。

しかし人間は位相の回転を検知できているわけではない。しかし、群遅延時間は検知できている。そう考えると、群遅延が必要最小限に抑えられているこのLR24は、現時点で最も信頼できるIIRと言えるかも知れません。

LR24のような高次フィルタにはメリットが沢山あります。まず、Butterwothのような位相や群遅延の乱れが少ない。次に、2次フィルターはウーファートゥイーターを逆相接続しないと繋がりませんが、LR24は同相接続で繋がるスキームです。また、1次(-6dB/oct)に比べると4倍も急激なスロープになります。この位急激になるとメリットが色々生まれます。

- トゥイーターのFsも無視できるくらいで、トゥイーターの耐入力が上がる

- 当然、歪率も改善される

- トゥイーターをより低い周波数から使えるのでDIが向上する

- 特性補償しなくとも少々のブレイクアップは蹴散らせる可能性が高い

などです。

デメリットとしてはアライメントに神経質になる、位相回転は避けられない。などですかね。

こんな高次フィルタですが、ハイエンドラウドスピーカーの製品の中では採用例が少ないです。これは「優秀でないから」ではなくて、「大型で超高額になるから採用できない」が正解です。また、回路が複雑になり、素子のバラツキや素子の基礎性能にも神経質になります。まさに高次の課題はここにあります。

アナログドメインでの高次フィルタは、課題が多すぎルRururu…♪

実例を見ましょう。

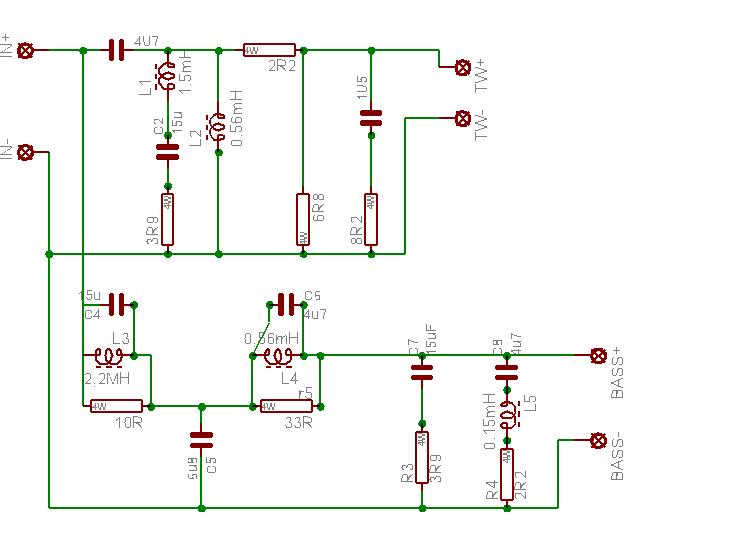

上図は、アマチュアビルダー用に売られている、アクティブクロスオーバー(日本風に言うならチャンデバ)の回路基板です。LR24で、かつ3way(=6ch)のクロスオーバーが組めるような回路です。この手の商品が海外ではけっこう多種売られているのです。それなりに需要があるのでしょう。

旧い有識者ほど、このPCBを見ただけで少しぞ~っとしますよね? OPアンプのチャンネル数はバッファ含めて24回路です。

えっ。。。そんなに沢山のOPアンプを音楽信号が通るの??

そう感じますよね。私のような心理障壁の低い人間でさえ、少しそう思います。ですがまあ、この24回路を信号が「直列に」通過するわけでもないので(笑

高次フィルタの課題がまさにこの辺りにあります。アクティブにしても回路が複雑すぎる。大規模過ぎる。コストが掛かる。コストに妥協すると性能が劣化する。-24dB/octくらいの高次になると、部品の精度の悪さがモロに特性の歪みに直結します。1%精度のRやCは当たり前だし、RやCの系列(決まった値しか製品がない)で値に妥協してしまうと、一層特性は乱れます。

また皆さんご懸念のように、沢山の素子を信号が通ることによる特性劣化も少々はあるかも知れません。

パッシヴXoverだと状況は一層深刻です。素子の誤差で特性は乱れやすくなります。

なんといってもコストが凄い。大きさも凄い。

そして、もしアライメントに失敗したときのツケ:ごみ予算も凄い

ミッドレンジは補正回路を抜いても、インダクタ4個。キャパシタ4個です。妥協しなければそれだけで20万円行ってしまいます。その20万円がもし失敗であればどうしますか?ハイエンドに実装採用例が少ないのも頷けます。もっとも、一見したところ2次3次回路でもアコースティックスロープは4次にできることが多い。(というのはKENWOODの実例でもお見せしました)

まとめると:

- 回路が複雑/大規模すぎ

- 素子数多すぎ

- コストかかり過ぎ

- パッシヴだと体積大きすぎ

- 誤差大きくなりすぎ

- アライメント失敗したら、全部作り直し/コスト掛け直し

「だから」なんですね。DSP=ディジタルクロスオーバーだと、上記の課題がすべて課題とならないんです。

アナログで8次なんて、非現実的

[良い」と評価されてるLR24でさえ、そんな感じ。これが8次、LR48にもなると、どうなっちゃうのでしょう?

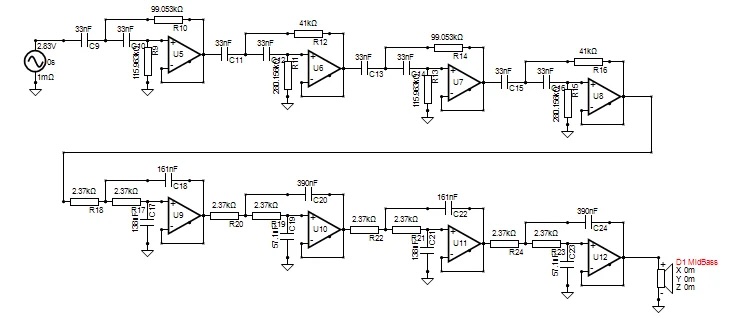

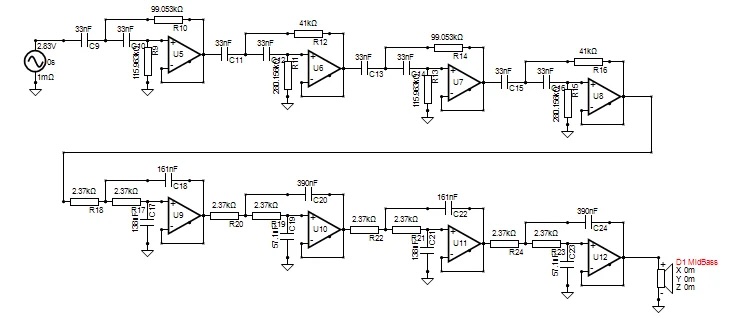

アナログ回路を書き起こしてみました。

えーっとね。。。これで全回路じゃないです。「ミッドバスだけ」でこれ。

4wayだとコレの3倍程度の規模が必要。まず、作る気にすらならないですね。非現実です。

それがDSPなら、数学的に演算するだけなので、問題なくサクッと作れるんです。しかも何百回失敗してもOKです。

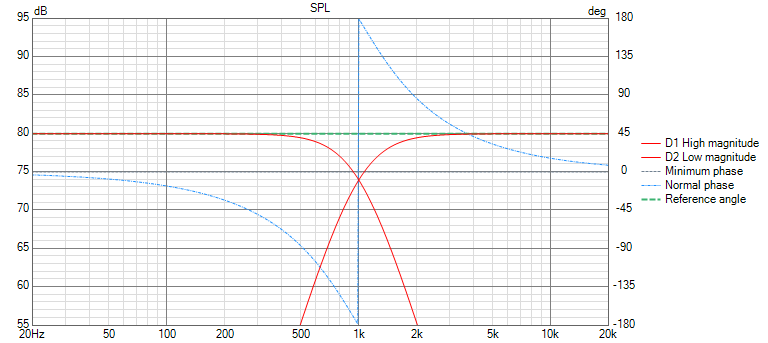

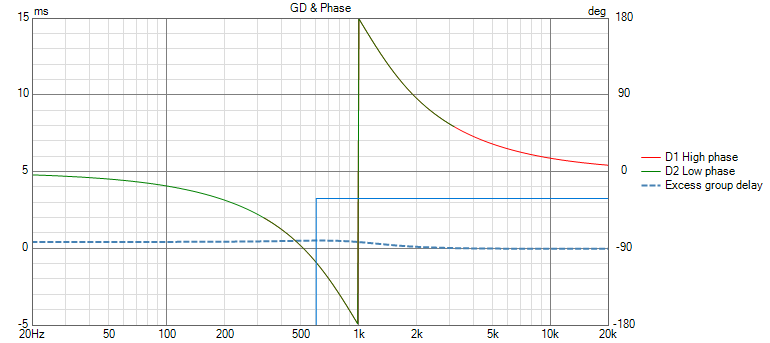

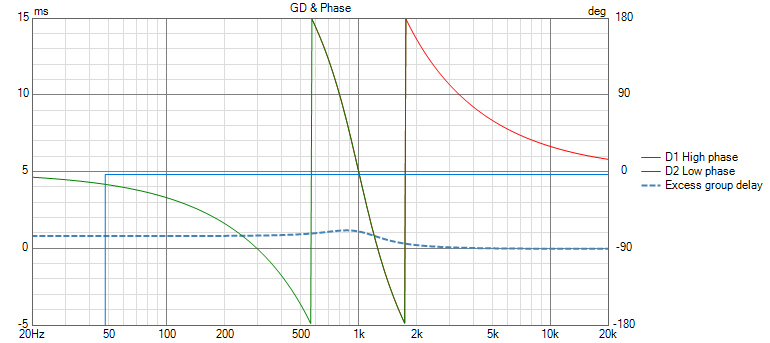

LR48 (8th) の物理特性も見てみましょうか。

合成振幅特性は高次にしてもフラットなままなんですね、ただし、群遅延(エメラルド点線)はLR24よりも大きめになります。

多めになるといったって、この程度なら実用範囲と言えるんじゃないかな??

私にはそれ以上に(過去のポストで触れたように)トゥイーターやミッドのクロスを下げられることの方がメリット絶大に見えています。

つまり、

Dayton AMTPRO4(プレナー)のクロスオーバーを700Hzまで下げる

Thiel Audio同軸ミッドハイのクロスオーバーを350Hzまで下げる

なども夢ではないように思っています。

それらこそが、超高次のIIRおよびFIRの最大のメリットな気がしています。

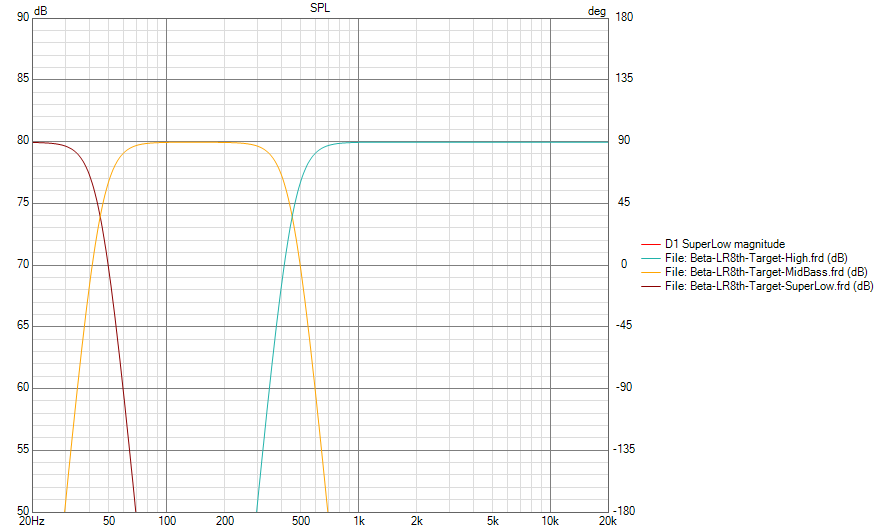

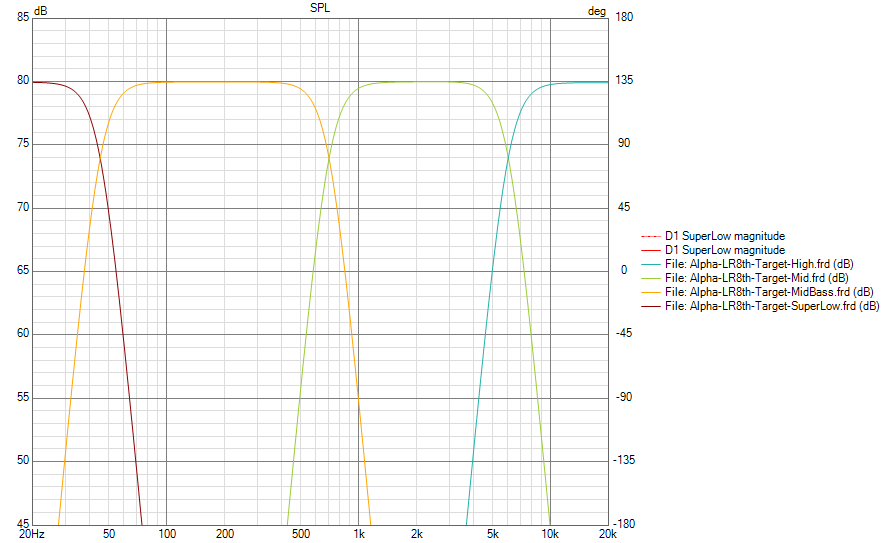

AlphaやBetaのターゲットカーブを作っておく

クロスオーバー調整に先立ち、いつものようにFRDターゲットカーヴを作っておきました。

これがAlpha用 (4way)

LRだから肩は丸いんですが、肩より下は進撃の巨人ウォールマリアのように急峻ですね。

これだけスロープが急だと、ブレイクアップやFsの影響とか、すべてがどーでも良くなる予感もしてます。いつもの通り、このターゲットカーヴに向かって近しい振幅特性になるよう、クロス調整をしてゆきます。

「高次だから優れている」わけではない。トレードオフがあります。LR24の方が良好な音質、その可能性も十分にあります。