前回に引き続き、クロスオーバー調整。

今回はバス(ミッドバス)を接合します。

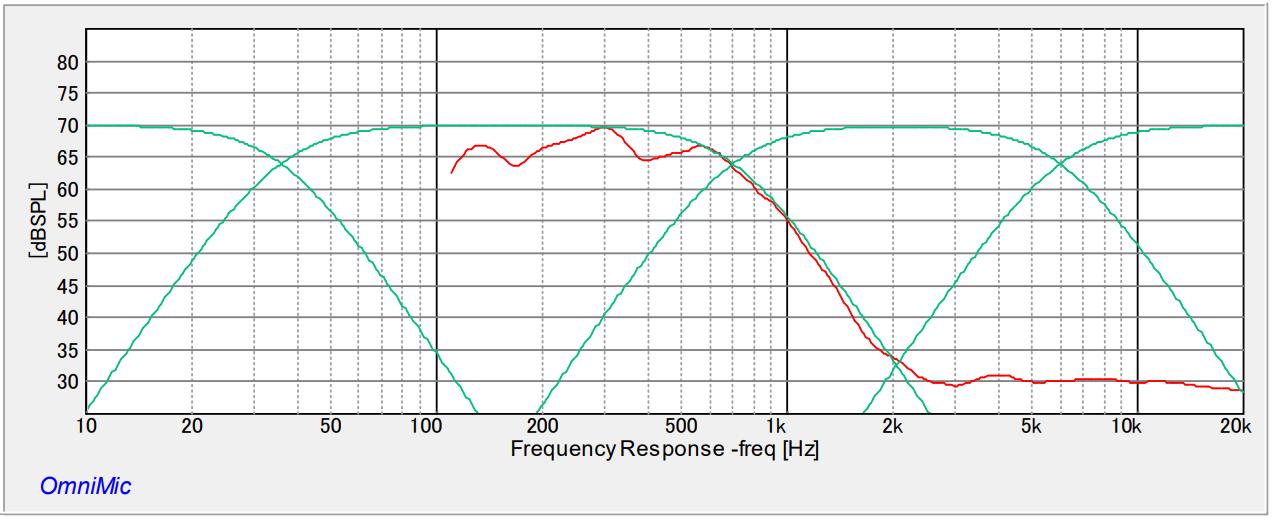

前回同様、SubWoofer, Mid, Highを全部OFFにして、Bassのみで裸特性を計測しましょう。

Bassの恨みとして、時間窓の都合でローエンドまでは一度では測れないというのがあります。

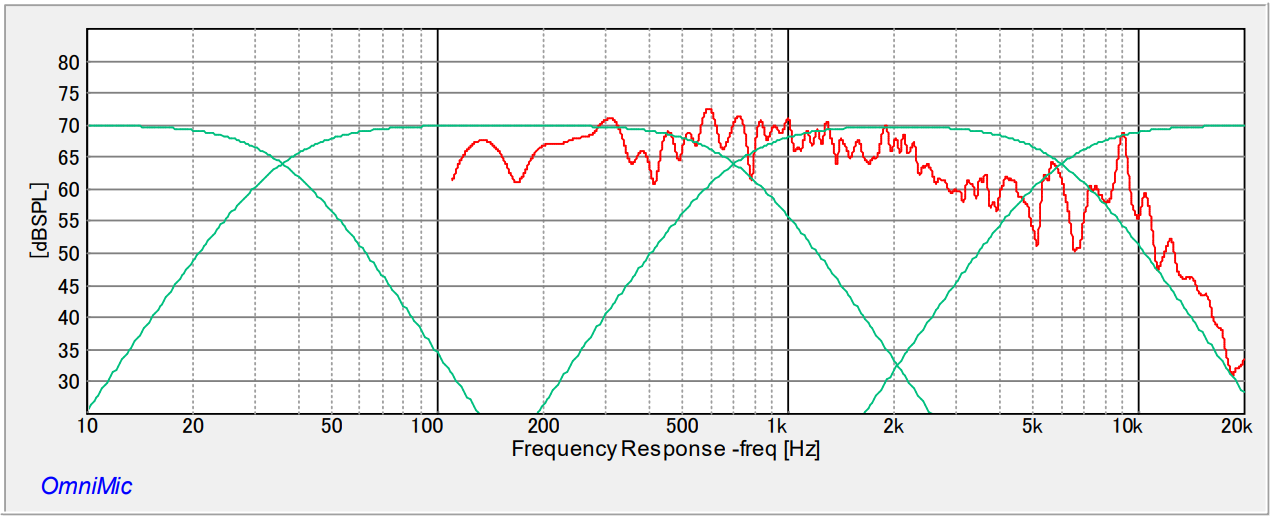

Bassのフィルタレスを測るときだけは、1/96 oct.のスムージングとしました。

なぜかというと、高域共振の状態をできるだけ分解能高く見ておきたかったからです。ここで観測される特性を基に、高域ノッチの方針を決めていきます。

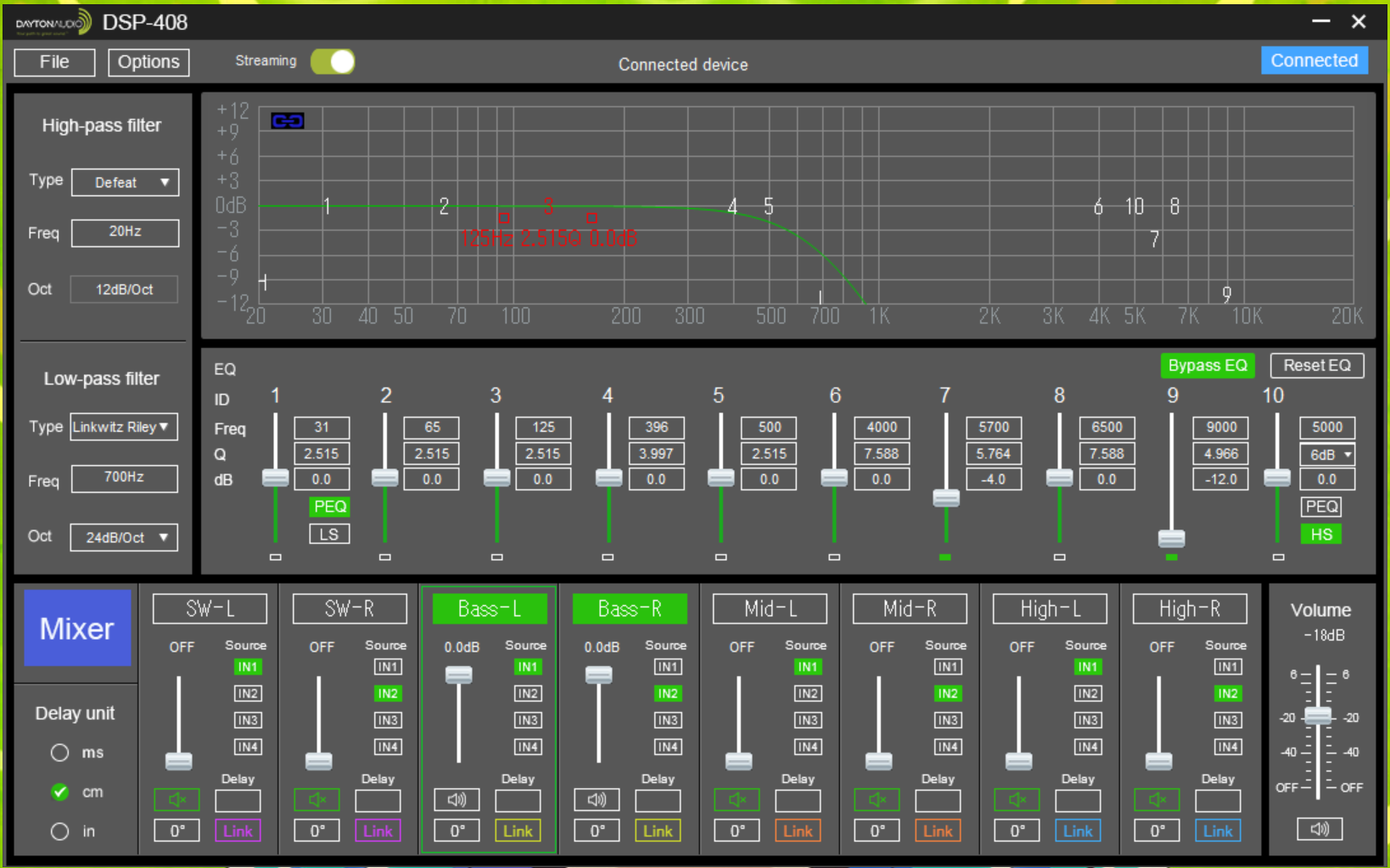

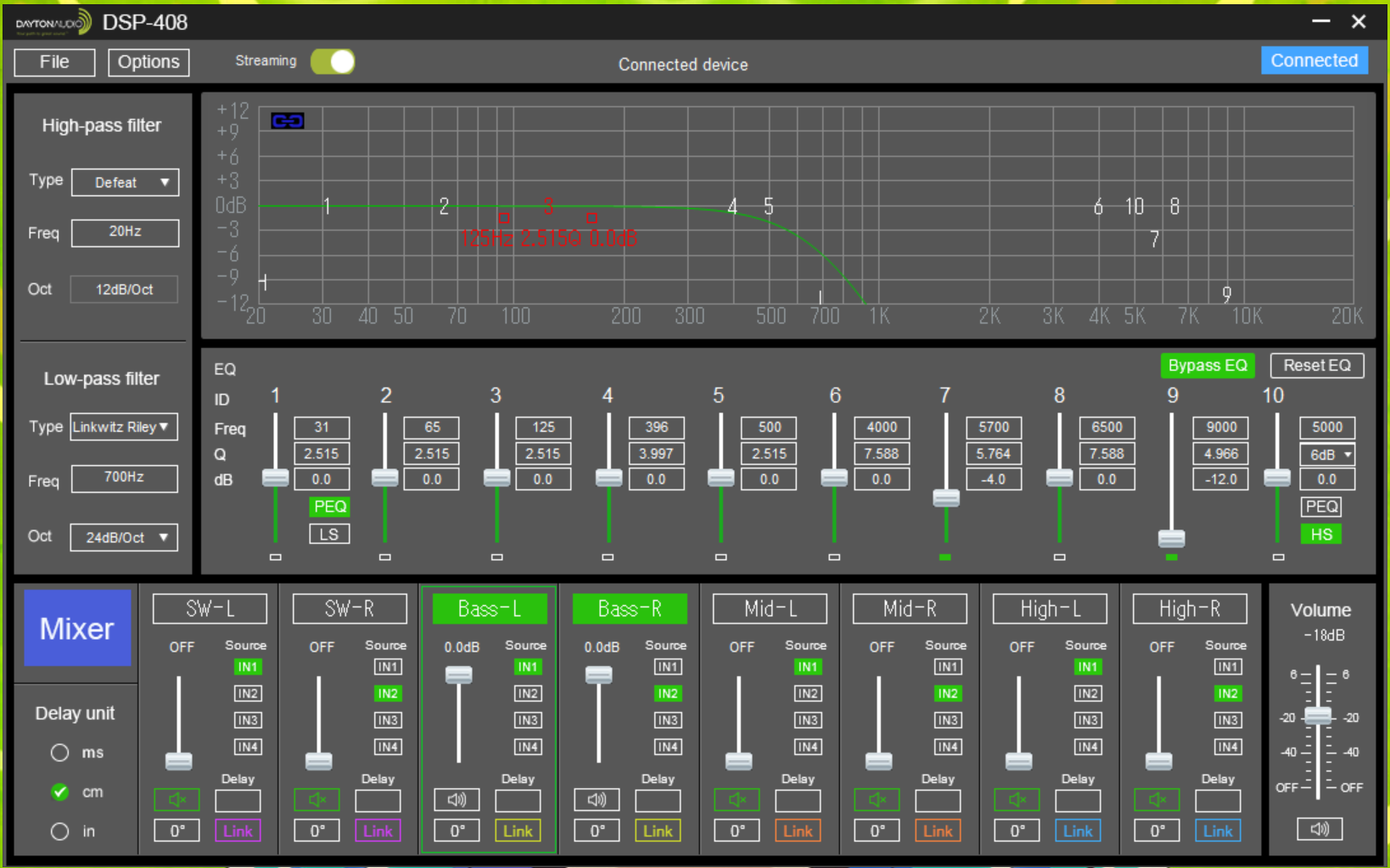

5.8kHzと9kHzを中心に、二段のNotchフィルターを各々Qとレベルを変えて設置しました。

そのNotchフィルターを実装した結果がコレです。実に巧く、スムースに潰せましたね。

これでハイカットする準備ができたわけです。

このように、高域端の線形性を上げてから接合すれば、それがクロス帯域から遠く離れた部位であっても、合成特性で正体不明の妙なヒゲなどが出にくくなります。

DSP-408の最終調整結果がこちら。

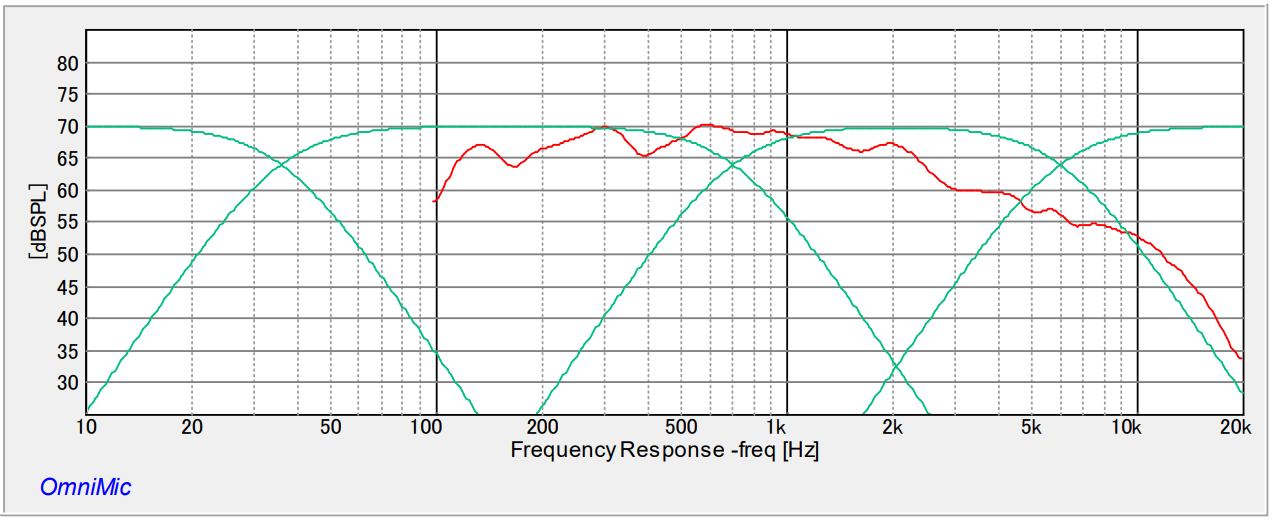

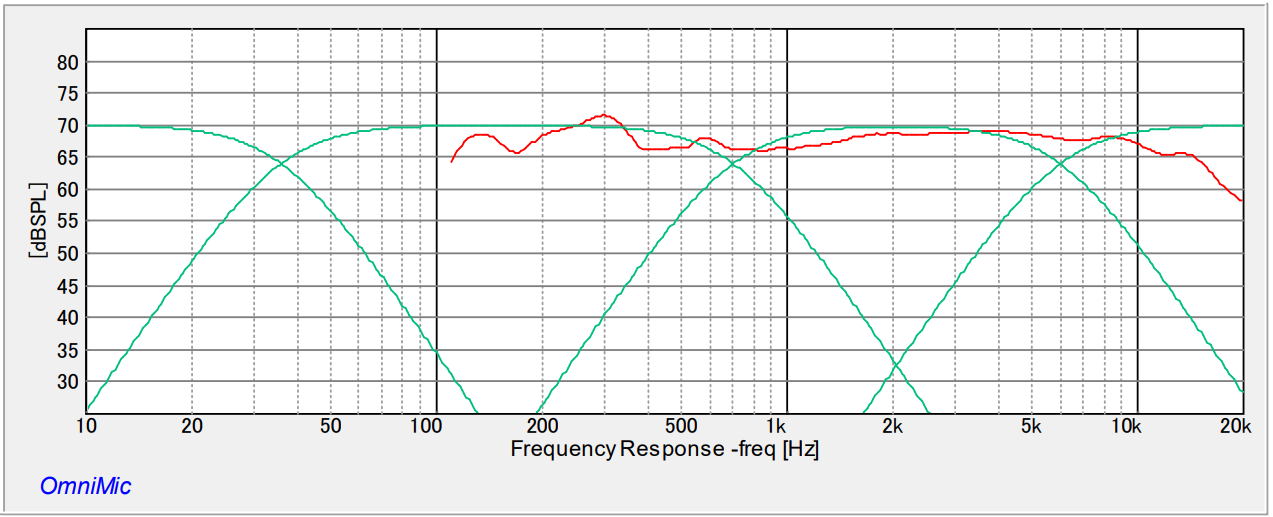

Bassのアライメント後の単体特性がこちらです。

グリーンに対して巧くフィッティングしています。が、3dBほど他のドライバーよりレベルが足りない感じですね。これは若干バッフルステップの影響も出ています。この辺りで、減衰レベルをメモしながら各ドライバーのアッテネーションも調整してレベルを揃えておきます。

マルチアンプですから一般的スピーカーシステムのような能率を掲載することはほぼ意味がありませんが、それ同等の記載をすると、このAlphaの平均効率は84.5dB / 2.83V 内外ということになりそうです。

では、これをレベルを揃えつつ、先日の +Mid +Highドライバーと合成してみましょう。

ウン、まあまあ巧く繋がりましたね。

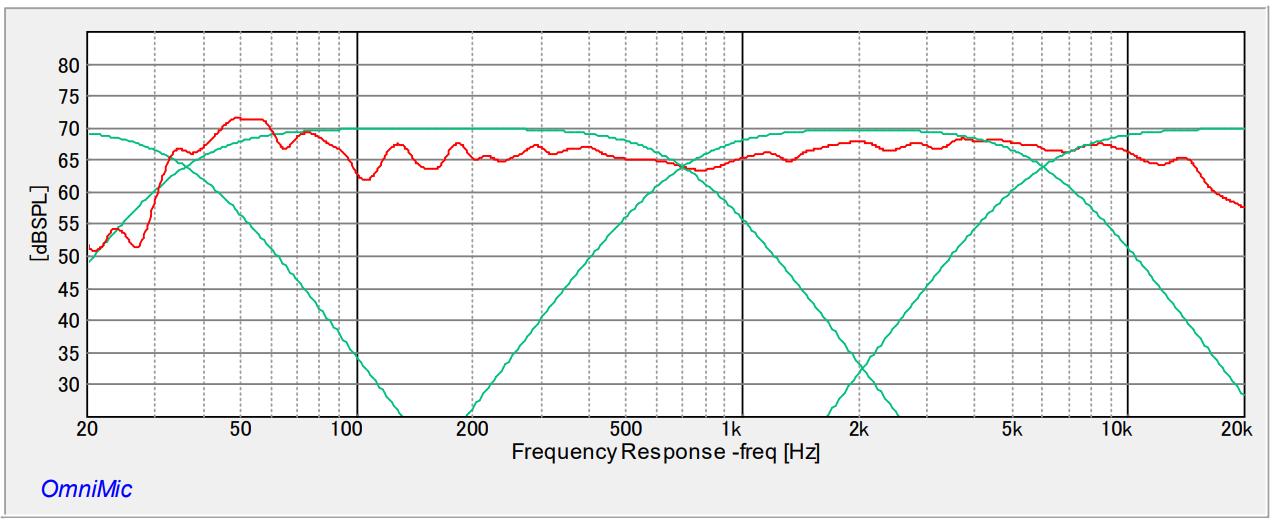

さらに、NearFieldの低域とマージした、最終合成特性がコチラ。(Xbassは未だOFFです)

ドライバー1本ずつ理想カーヴへフィッティングしながらフラットネスを確保するプロセス、ご理解いただけたでしょうか?

結果は3wayの段階でもすでに超ワイド&フラットです。Xbassが無くたって、低域は33Hzくらいまで平坦に出ています。驚くべき低域の伸び。200Hzより上は振幅特性が±2dBには収まっています。ハード系ダイアフラム一辺倒の構成で想像していたよりは、難航しなかったですね。やっぱり各ドライバーのオイシイ所だけ使っているから繋ぐのも楽ということかな?

次回は、さらなる微調整と、現状(Xbass抜き)での試聴記を。