自作スピーカーANDROMEDA。

左からAlpha, Beta, Gamma, Upsilon というサブネームが付いています。

この度、4台ぶんのスピーカーシステム。すべての実装が完了したのです。現在は音響調整中の段階。

3D-CGでしか見えていなかったモノがこうして目の前に具現化すると、少し狐につままれたような気分にもなります。3Dで見ていたもの:想像と、ほとんど現物の印象が変わらないからです。ほんまかいなと思います。

今回よりAndromeda-Alphaのクロスオーバー調整を開始します。

いつもなら途中経過の説明は端折るのですが、今回はアライメントのプロセスを、ひとつひとつきめ細かく書いていくことにします。(誰かのナレッジになるような気は全くしないですが。)

まずは計測です。

基礎計測無くしてクロスオーバー設計はありません。まずドライバー単体の特性を測るところから全てが始まるのです。しかも、それら単体ドライバーは最終的なバッフルに装着された状態でなければなりません。(裸で測っても意味はありません)

マイクロフォンのセットアップをしていきましょう。

これは我が家の計測用マイクロフォンスタンドです。

ご覧のとおり、測定距離と同等80cmのアルミパイプが付いています。

時間窓をこのパイプ長よりも短く採ることにより、マイクスタンドによるディフラクション、一時輻射をできるだけ拾わないようにするわけです。

私の場合は経験則で、トゥイーター軸上を狙い:リスニングポイント耳高さ を基本にセットします。

測定距離は70cmです。本当は1m以上離した方がより良いのですが、部屋の狭さの都合と、より近づいた方が最も近い一時反射源である、床からのラジエーションを除去しやすくなるので、もっぱらこの距離を中心にFar Field測定をします。

さて、測定ですが、

クロスオーバーする前に、まず各ドライバー単体の、フィルタレスの裸特性を計測しておきます。

その特性をまず精査し、ノッチやFs補正が必要であればまず最初にそこを均してから後、リファレンスカーブにフィットするようにフィルタ設計するわけです。

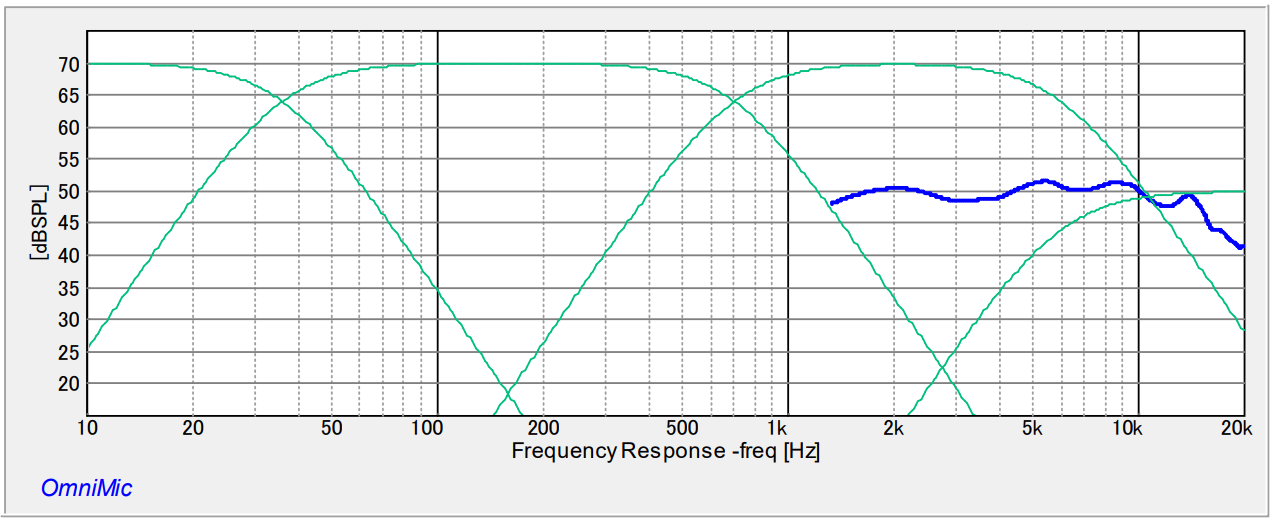

最初はトゥイーターから先に測定をすすめていきましょう。

トゥイーターを裸(フィルタレス)で鳴らすと、故障の原因になります。保護Cが入っていてもそこは油断できません。ましてや、セラミックは過大入力で割れやすい。

安全のため、トゥイーターの裸だけはターゲット音圧からさらに-20dBくらいの極く小音量で測定しました。

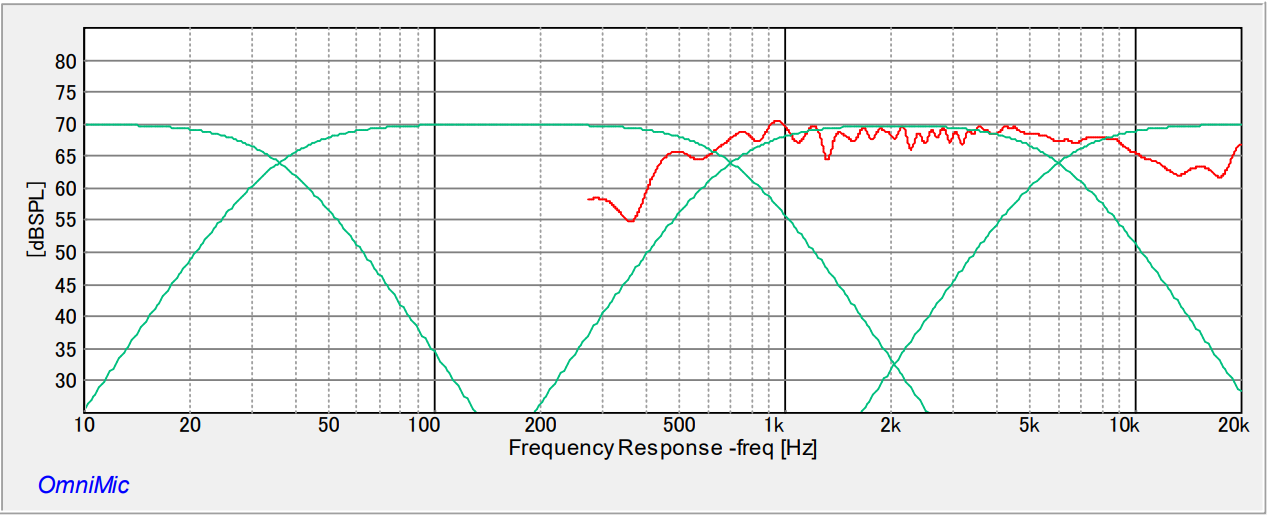

DSP-408を立ち上げたら、SubWoofer、Bass、Mid、すべてを出力OFFし、Highだけをフラットな出力状態として測定します。

ウン、ターゲットクロスに比べて十分に遠点まで、フラットネスを保っていますね。

もともと、-12/octなら3kHzくらいまで使えるトゥイーターですので、6kHzは楽勝コースなのです。

上図のグリーンが各ドライバーのクロスオーバーのターゲットカーブです。このグリーンラインに出来るだけ沿うように、DSP-408の微調整を行います。

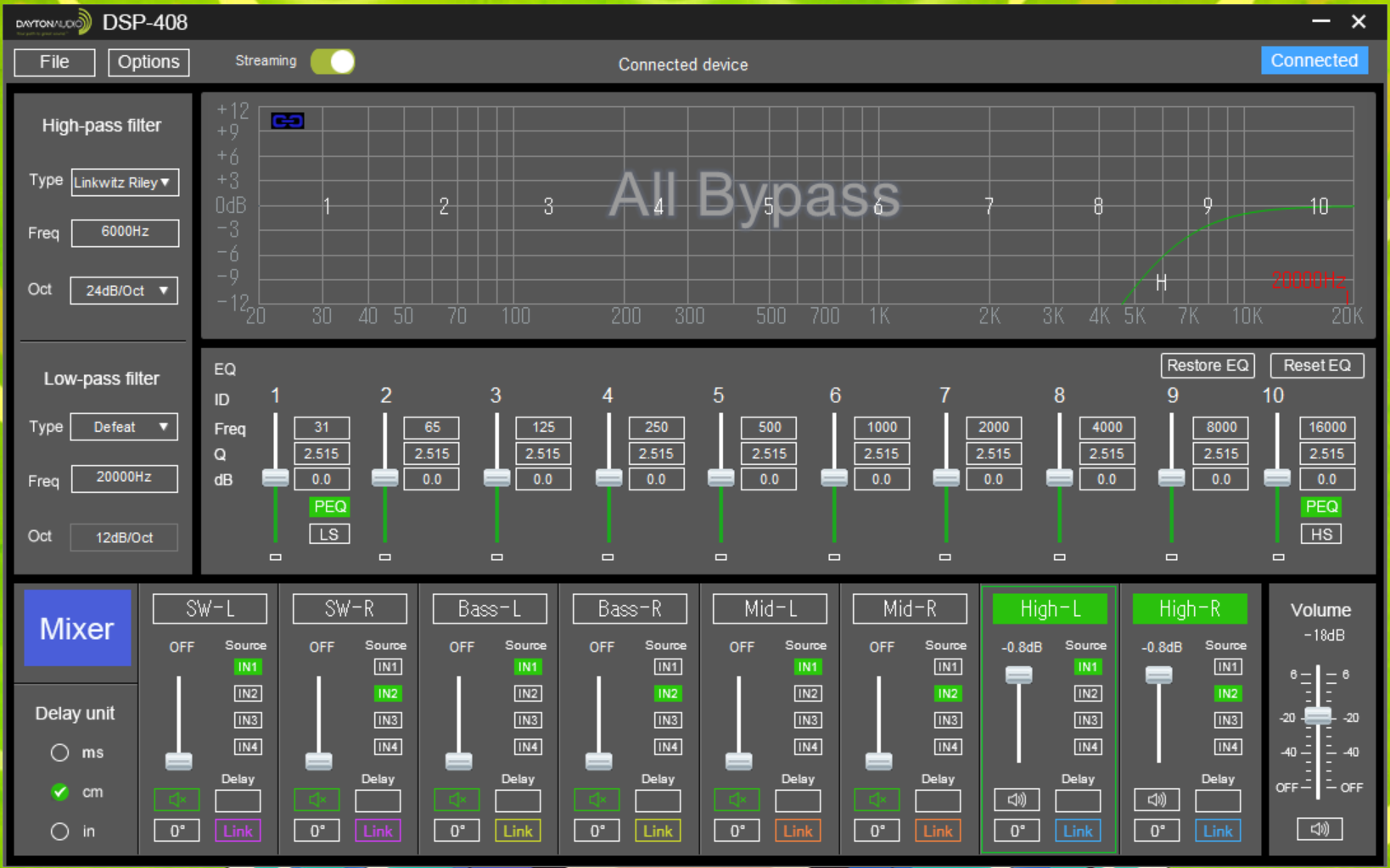

ただ、この優秀なトゥイーターなら妙な小細工をせず素直にLR4(-24dB/oct)だけを当てればイケそう。さっそくこれを当ててみましょう。

上図はセットアップ。

それを実測したのが、下図(赤線)

グリーンはクロスオーバーのターゲットカーヴです。そこに一発で見事にアライメントできてしまいました。楽勝ですね。この調子なら、この周波数帯域上での位相回転もLR4論理通りでしょう。

で、十二分に安全なハイパスフィルターを宛てがいましたので、次からは大音量計測が可能となるわけです。

次、ミッドレンジ行ってみましょう。

2インチ(約5cm)のセラミックミッドハイ。

一説によると世界最高峰のスコーカー。

なぜ、採用例の多い良くある5inch (13cm) のミッドハイにしなかったのか?

この2インチは20kHz付近まで位相振幅平坦で実用的なレスポンスを維持しています。なんと、ミッドレンジなのにブレイクアップが可聴帯域外なのです。ウーファー(ミッドバス)が12inchなのだったら5inchが好適だが、ウーファーが8inchなら絶対にこちらの方が音質は上です。トゥイーターのクロスは余裕綽々。ウーファーとのクロスだけ少し怪しいが、怪しければクロスを上げても、8inchウーファーなら破綻しない。今回の8inchのSB Acousticは、初回ブレークアップが5.8kHz付近で、こちらも余裕しゃくしゃくです。

もし私が3inchのミッドハイを採用したら、その厄介な高域ブレークアップを御するのに苦労することになったでしょう。

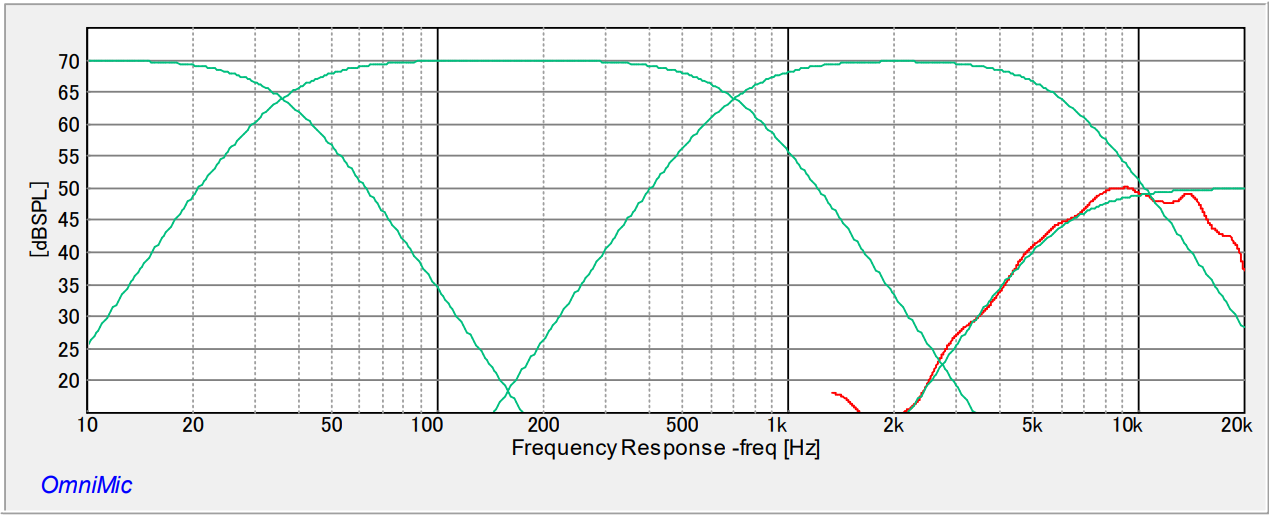

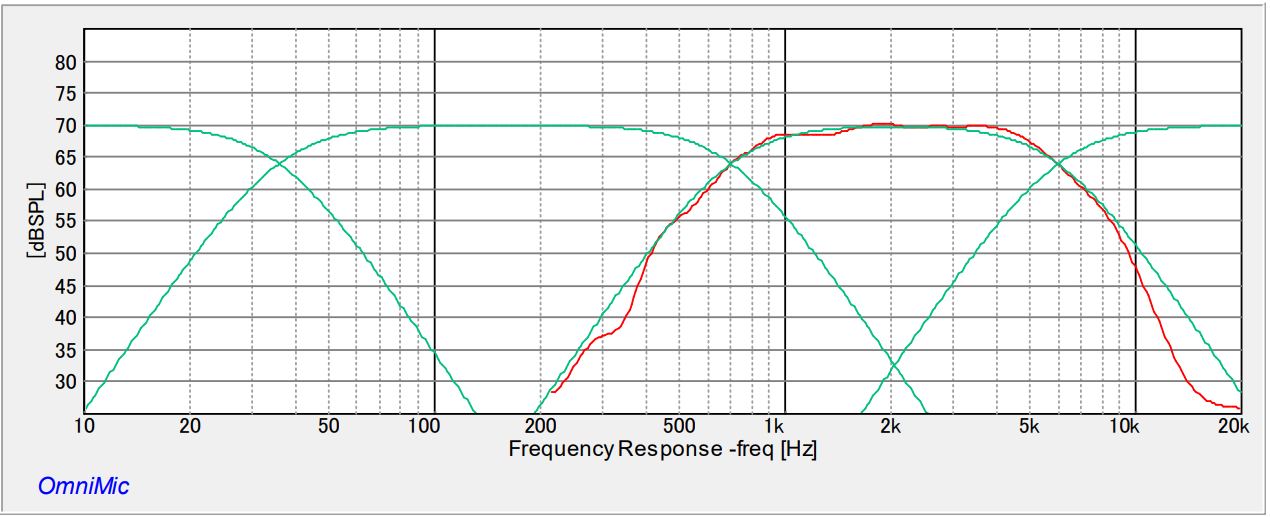

さてトゥイーター同様に、ミッドもまずは裸特性を測っていきましょう。

ウン、なかなか良好。

ハイ側は線形性が余裕です。

一方、当然ながらロー側はFsが近いから700Hzは苦しくて、はなからお辞儀を始めている帯域です。

ハイ側はLR4のままで行けそうだが、ロー側は少し緩くした方が良さそう。ということで、まずはLR3(-18dB/oct)から試してみました。

ドライバー間の能率差も実測しながら、この段階でレベル合わせを適宜行っています。

こうなりました。グリーンにジャストフィット!

我ながらたった一発で怖いぐらいの楽勝さです。

私は誤魔化しているみたいで嫌だから、スピーカー計測のときに1/96 oct以外のスムージングは滅多に使いません。でもフィルターの肩調整をするときには、肩特性の見通しが良くなるので1/6や1/12は便利ですね。

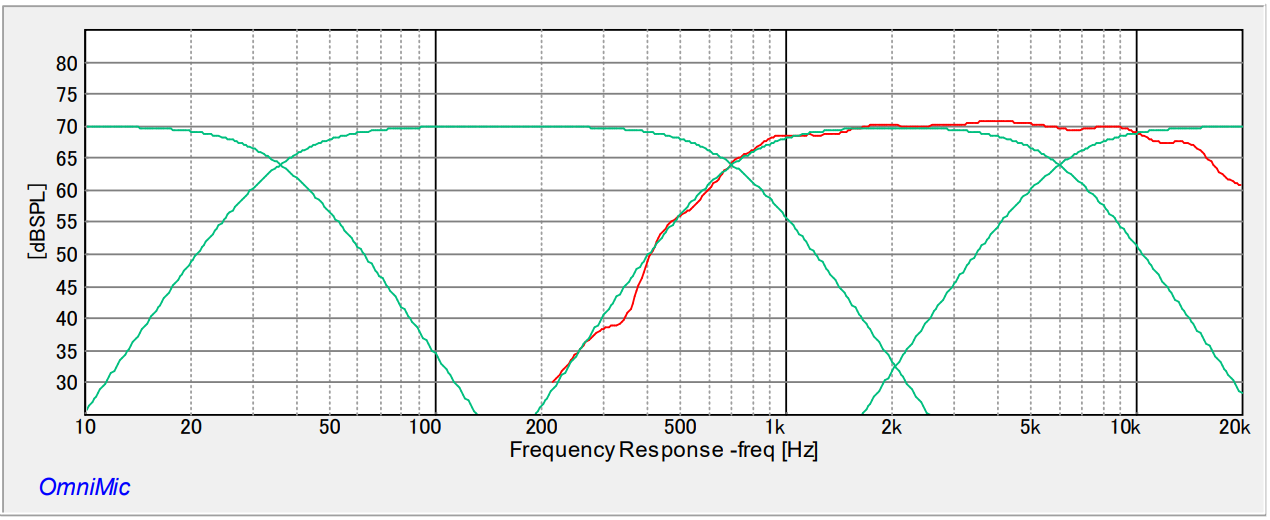

さて、トゥイーターとミッドのそれぞれの調整は完了しました。

これはあくまでも机上ですが、これを合成すると本当にフラットになるのでしょうか?

トゥイーターとミッドを有効にし、両方を一緒に鳴らしてみましょう。

すばらしい! 文句なしです。なんとフラットなのでしょうか。これだけ平坦となるのは、振幅特性だけでなく位相回転もクロス周辺において十分線形であり、理論値どおりであることの査証です。

このように、マルチウェイの設計は、できるだけ利用帯域の外側まで線形性の高いドライバーをピックアップし、さらに線形性の落ちる帯域はできるだけターゲットクロスの外側遠くまで押しやり、影響余裕を確保してつなげかつ尖度の高いフィルターで非線形影響を最小限とする。

これが成功のポイントとなります。

長くなったので次回は、ミッドバスのアライメントと接合をやっていきます。

(こうやって、2way, 3way.. と一つずつ段階的に嵌合を広げていくのです)