AMT、いわゆるAir Motion Transformerの動作原理についてまとめておこうと思います。

オスカー・ハイルハカセに敬意を表して。

なんでそんな事するのかって? ハイルドライバー(AMTPRO-4)を自分が使ってて、しかもその音がかなり気にってしまったから。に他なりません。AMTは以前から、DaytonのAMT Mini8という小型のドライバーを使っていて、安い割にはきれいな音だなと感じたものの、そんなに感動はしませんでした。やっぱり帯域が広いことに加える全面駆動形でその真価が発揮されるのだと思います。超高域だけだったらドームでもいい音するもんね。

AMT(Air Motion Transformer)の原理は1960年代の実験に遡ります。製品化されたのも1972年だから、新しい技術ではないんです。かなり古い技術。それでも、現代に至りELAC, BURMESTER, WharfedaleなどのブランドがこぞってAMTを採用するなど、古くて新しい技術とも言えます。

AMTの原理を分かりやすく説明すると、「扇子」です。せんすを高速で開け締めすると(しないって。)、挟まれた空気がバフっと、風になって押し出されますよね。アレです。うちの娘も、バレエの時に高速で開け/締めしてますよ。風が吹いてきます。

解説用に自前で絵を描いてみました。

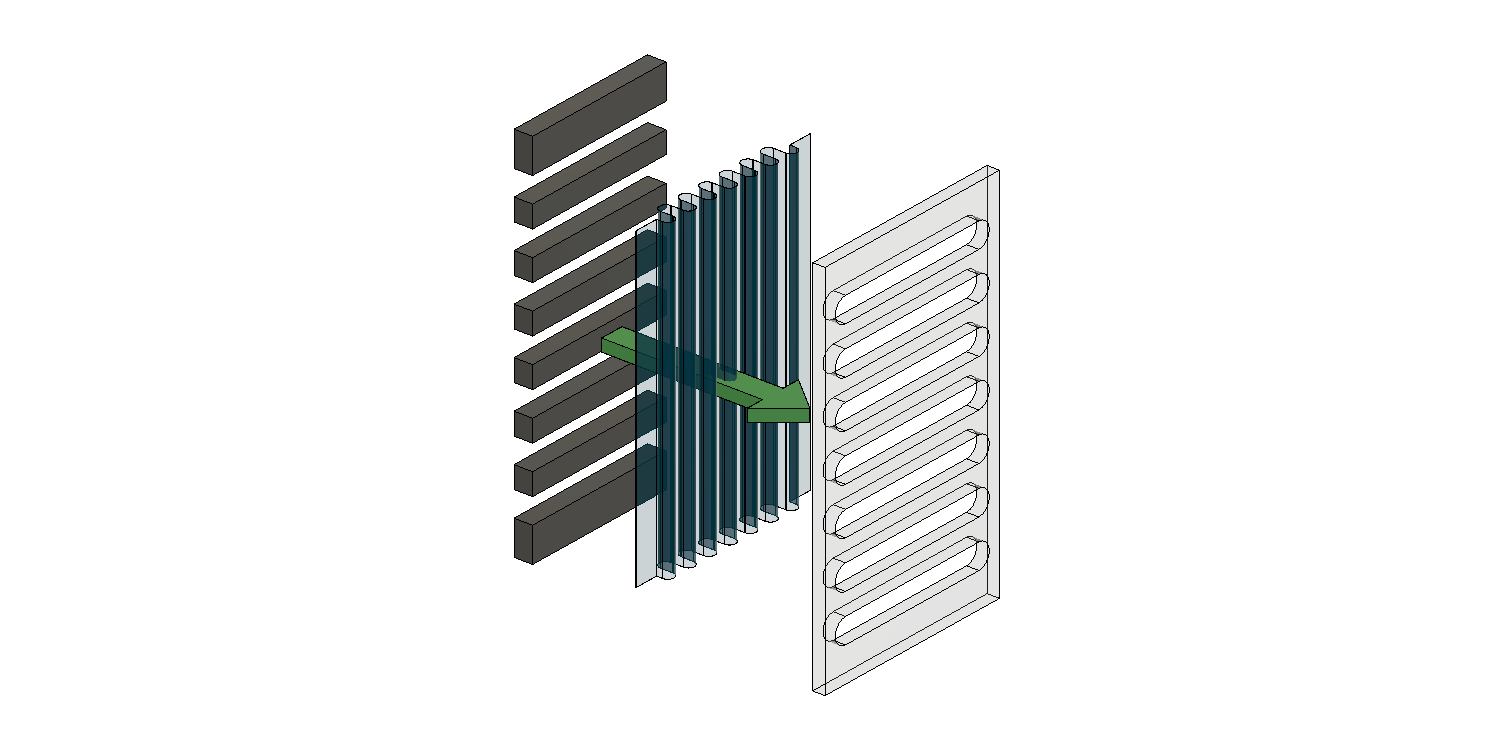

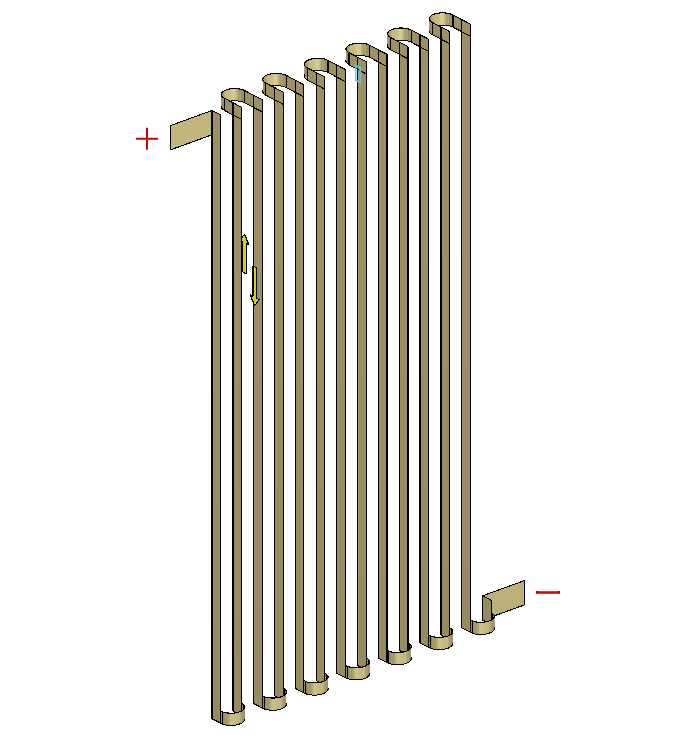

まず磁気回路だけ。

後方にある、ダークグレーの棒みたいなのが、ストロンチウムやネオジムなどの強力なマグネット。

前方にある半透明なのが、鋳鉄製のヨーク。見やすいように透明にしていますが実際は鉄です。

また、間隔がやけに開いていますが、これも説明用に見やすく間隔を空けたもの。実際には磁束密度を稼ぐためにググーンと寄って狭くなります。

緑色の矢印が磁力線で、磁力線の向きを示しています。マグネットからヨークへ向け磁界が張られます。

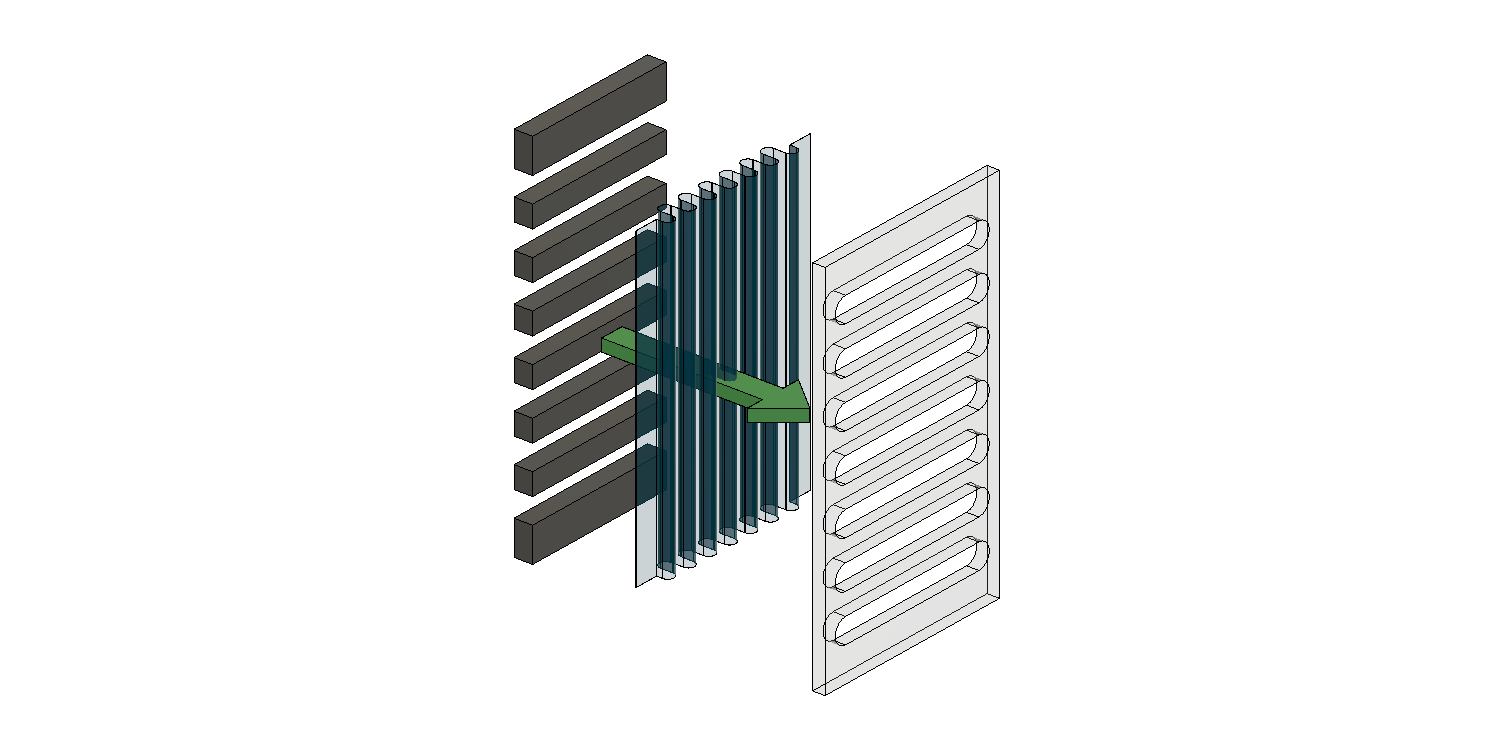

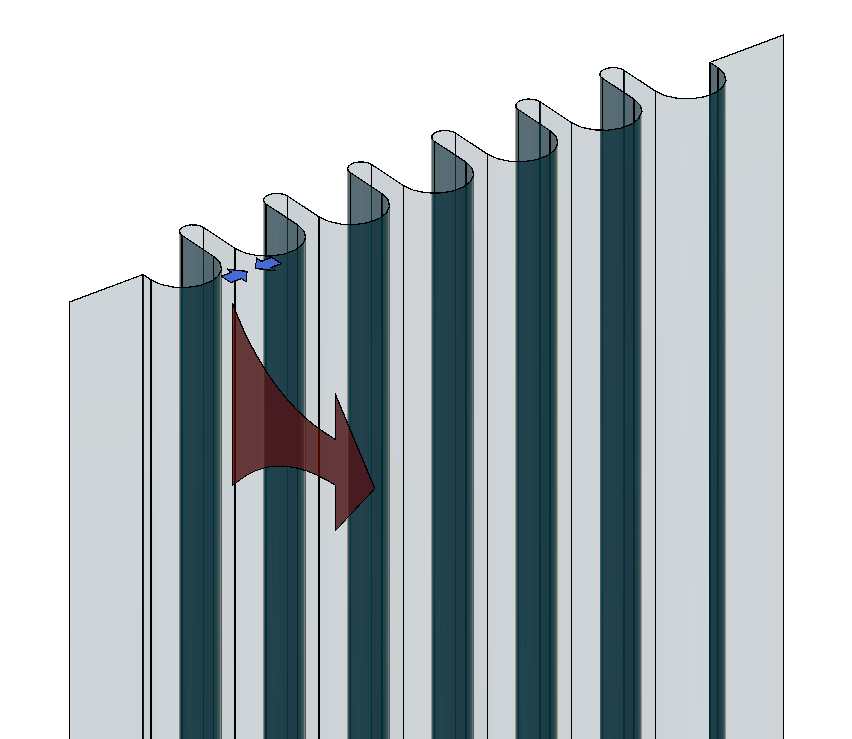

次に、この磁気回路間の空隙にダイアフラムを置いてみましょう。

AMTダイアフラムは一般に、高分子剤でできた柔軟性のあるフィルムが使われます。初期にはPET、ポリエステルフィルムなんかも使われるみたいです。直接放射導電型のドライバーは、素材の音質が出てしまいますが、AMTは素材の音がでないので、柔軟性と耐候性/耐久性があれば何でも良いのです。

ところで、このダイアフラムには一緒に導電体がプリント(または接着)されています。

その導体だけを抜き出して見てみましょう。

黄色矢印がポジ方向の電流向きと見てください。

このように、対抗面の導体上の電流は(直流表現すると)上/下に行ったり来たりしています。

往来をしますので、対抗面では黄色い矢印のように、電流が逆方向へ流れます。

実はこの、電流が逆に流れる、のが最大のポイントになります。

黄色のような電流の向きで、緑色の向きで磁束がそれを切りますので、A点でダイアフラムに掛かるローレンツ力は、青矢印のようになり、

ポジティブでは、プリーツがお互いに寄せ合い吸着する方向(青矢印)へ働き、それによって、挟まれる空気が赤矢印の方向・前面へ押し出されます。よって、赤い矢印の向きへ正振幅が発生します。

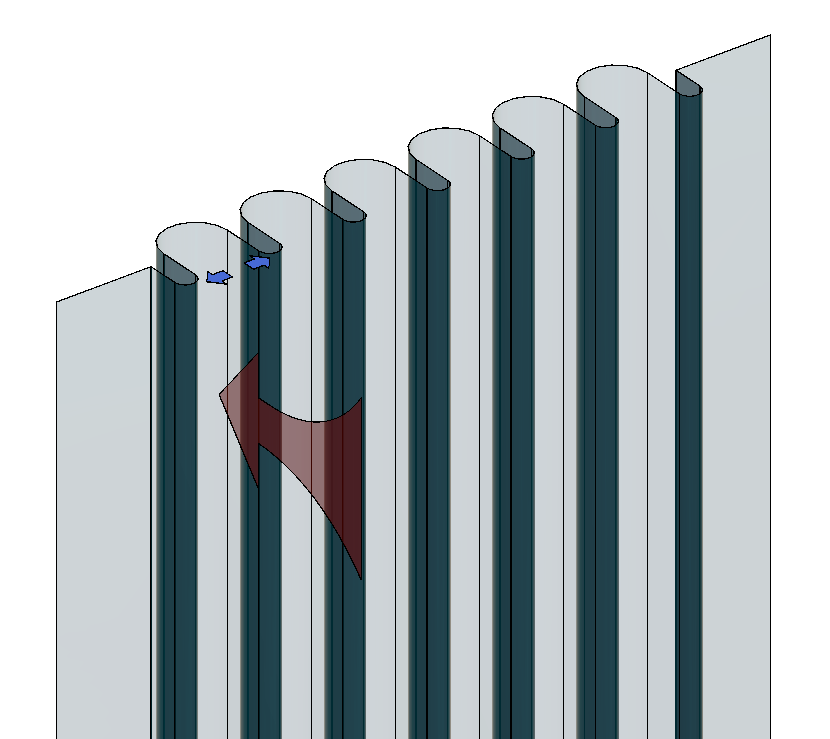

ネガティブでは、ローレンツ力はプリーツがお互いに反発しあう方向(青矢印)へ働き、それによって、挟まれる空気が吸引されます、よって、赤い矢印の方向へ負振幅が発生します。

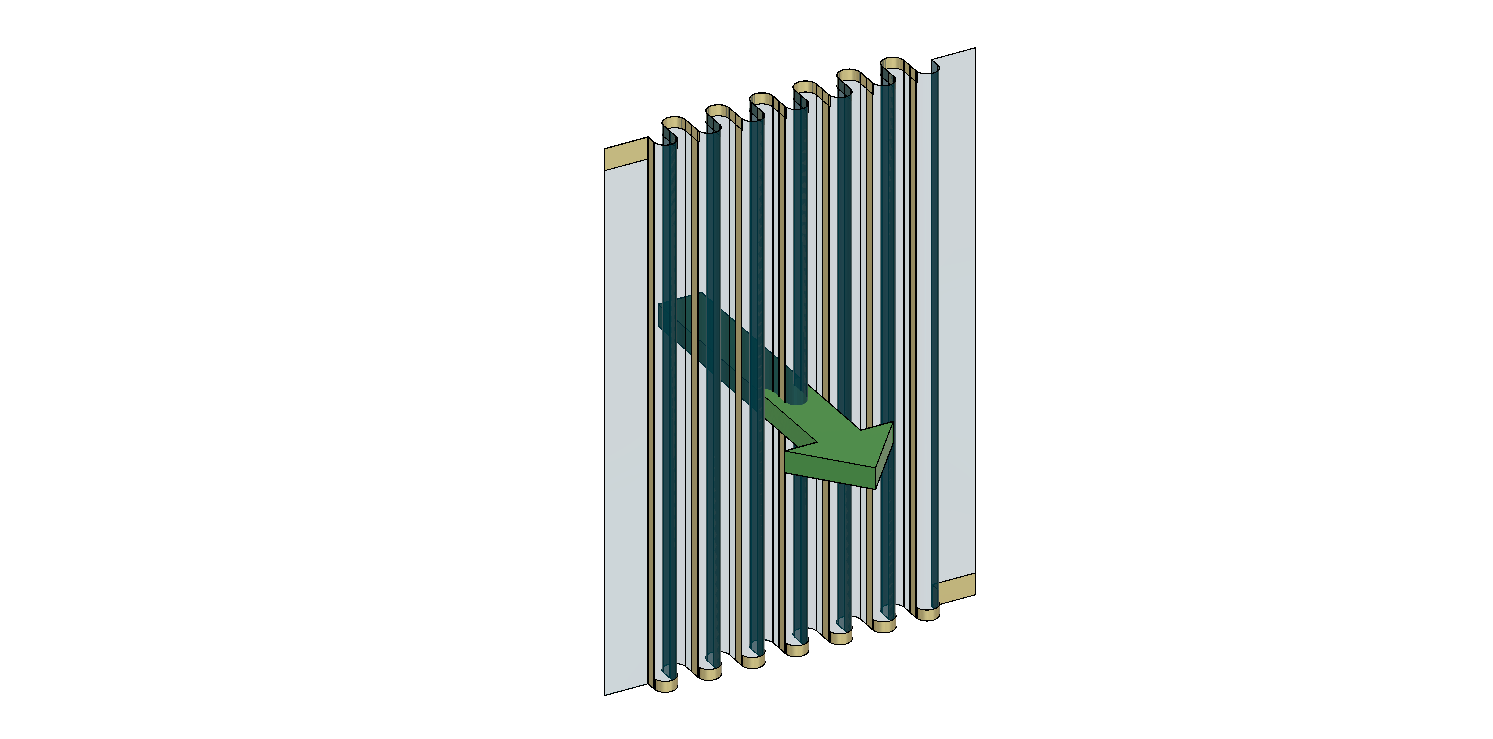

実際には交流電流ですので、上記ネガ←→ポジが高速で繰り返されます。

つまり、扇子のひだが高速で伸/縮を繰り返すことによって、挟まれた空気の鳴動が生じている。これがAMTの発音原理です。呼吸を繰り返すカーテンみたいなイメージで、間違えではありません。

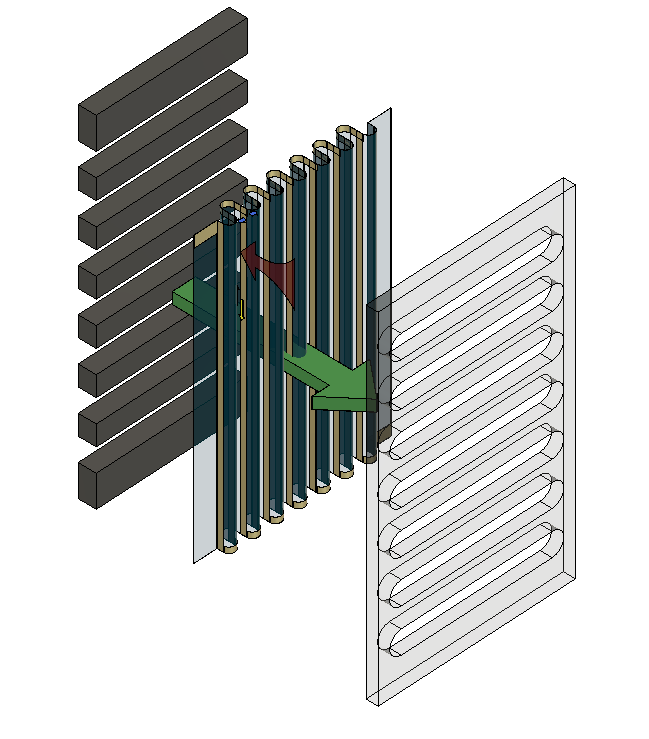

強い磁界に導体が誘導されていることによって、全面駆動が生じるのはリボン型と同じです。しかし、力線の向きが違う。これによって、音響インピーダンスに違いが生じます。AMTは通常のダイレクト・ドライブに比べて、音響負荷がx3~5倍になるそうです。このエアロードによってトランジェントが向上する。=立ち上がり/立ち下がりが向上する。ダイアフラムの素材や音速に起因するブレイクアップや歪が原理的に発生しない。という辺りはリボン型と同じですが、音響ロードが違うわけです。

実際、AMTPRO-4の実測特性を見てみると、ブレイクアップらしいブレイクアップはなく、高域へ自然減衰しているだけのように見えます。「コイル」ではないため、当然ながらコーンやドームのようなインダクタ成分がほぼゼロで、周波数/位相特性上も有利です。

いいことずくめで、理想のドライバーのようにも読めますが、本当に全面駆動で歪も無いのか?というと、それは疑問もある。

図で見えるように、磁気回路にはギャップがある。磁界が歯抜けで、全面が均質ではないのです。しかしこのギャップを設けないと、全面が塞がれるから、音が出なくなってしまう。構造的に避けられないわけです。

しかしこのギャップがあると導線に磁界が完全に均質に当たらない。リボンがリボン端で境界反射があるように、このAMTも境界条件の変動がある。全面駆動ではなく、他の部位に引っ張られるかたちで扇動する部位がどうしても出来てしまう。

とはいえ、ドームやコーンの欠陥を原理的に排除している発想は大いに評価できるし、こんな大面積で空気をひっぱたいて高域を出しているだけの、ドームに対する優位性は感じるのですよね。

全ての直接放射型はパーフェクトではないという前提に立てば、このAMTも大いに選択肢のひとつに入るのではないでしょうか?(ハイル博士なだけにね。)