さて、いきなり視聴記と行きたいところですが。

何を言っても説得力が無いですからね。順不同にはなりますが、まずは実測データを見ていただきます。

普通のスピーカーシステムは、低域は近接場でポート計測し、中高域は弱遠点で計測し、それぞれをサミングするという。厄介な計測をしなければなりません。

しかし、今回のシステムはバンドパス型で出口がポートしかない。しかも2経路のポートの出口が一箇所に集約されているので、一箇所のポートを近接場計測するだけで終わってしまう。

一回の計測で掛け値なし、ごまかしなしの疑似無響計測が完結します。

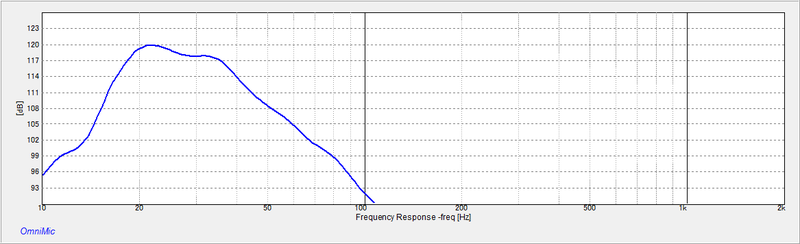

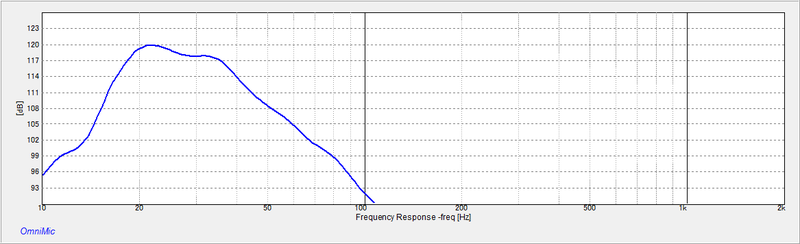

ルームゲイン一切なし。掛け値なしにシステムだけの実測値が下図になります。

これは無響室での特性と考えていただいて結構です。

縦軸・横軸のスケールに着目してほしいです。

-3dB(Half Power Point)は何Hzぐらいに見えますか?

私には18Hzぐらいに見えます。

8cm、7リッターで、18Hz /-3dB のシステム(系)が完成したというのが今回の結論です。

信じられないですね。出音を聞いてみたくなりますよね。しかし聴感はもっと信じられないです。視覚と聴覚のアンマッチが異常です。小音量なら、8Hz(-3dB) のXbassに一歩も引かないです。

「小音量なら」の注釈がやはり重要で。部屋を揺るがすような圧倒的エネルギーはやはり無理でした。Xmax = 7mm のW3-2108を以てしても、破綻限界は大変低いものでした。

さて、以下は試聴記ですので主観が混じります。

先般お伝えしたとおり、今回のサブウーファーはTV用自作スピーカーに付随するものです。このTV用スピーカーは自作品で、TVラックと一体型・抱合せで製作されたものであり、サブウーファーはそのラックの中央部分へ収納されています。

テレビや映画の音声を鑑賞できるのは勿論のことですが、このTVに対してはChromecastやAppleTVを介在して音楽信号も再生できるようにしてあり、視聴は主に音楽でしています。

信じられない音が出てきます。音出しした瞬間、部屋の空気感・空間感が一変。これは超低域まで再生できる系特有の現象です。手をかざしてみれば、ポートから凄まじいい風圧。扇風機だ、これは。風が凄い。

超大型フロアタイプの音です。メインシステムとそんなに違うか?そう大きくは変わらない気も・・・。バスドラ、ベース、グランカッサにパイプオルガン。リアリティがこれまでのTVスピーカーとまるで違う。空気感や空間感、威圧感を見事に再現しています。実測レスポンスからも判るとおり、不要帯域のリジェクト能力が秀逸。中低音以上が全く出ない(実際、鳴らしても通常低音さえ出ない)から、TEACに比較して濁りがまるでありません。これは6th ならではと言えそうです。中高域の漏れが少ないから、方位感もまるでなく、左右の小さなTV用スピーカーから超低音が出ているかと錯覚します。

しかし・・・こんなに延びて良いものなんだろうか? 外観と聴感のギャップが凄すぎる。当然、私はこんな小容積でこんなに低域を伸ばすことの出来た経験はありません。いやちょっと待って。

7リッターで18Hz (-3dB) って、実は世界的にも類例を見ないのではないでしょうか?

過日、ONKYO SL-1も使ったことがあるし、YST-SW1000はThiel CS2.4と組み合わせて使っていましたが、それらスーパーウーファーと比べても「全然上。」こちらの圧勝です。

昔の国産大型フロアタイプでも終ぞ聞こえて来なかった音階が容易に聴こえて来ます。

ThielとYAMAHAの総合音質に勝っているとは言わないですが、少なくとも低域の伸長度は比較になりません。ただ、弱点も顕わです。大音量が全く出せない。少し朗々と鳴らそうとすると、本当にあっけなく、Excursionが破綻します。

Jennifer Warnes - The Hunter では、深々としたバスタムとベースでこれまでと次元が違うスケール感。ところが興に乗って音量を上げていくと、パルパルパルパル・・・とポートからノイズが出始めます。(トラクターかお前は)

トラック8の”Way Down Deep”に至っては、とうとう音量に耐えきれず、パカパカというボトミングの音が聞こえ始めます。音量を上げていけば簡単に故障しそうです。

別に爆音でもなんでもないですよ、普通の家庭内再生音量でこれです。

TV音声も、普通に再生していれば大丈夫ですがディズニー・ピクサー系映画の鑑賞はやばい。音楽の比ではない。ちゃんとスピーカーを切り替えてから再生するよう指導しておかないと、故障必至です。

とはいえ、少し音量を控えめにしての音楽鑑賞では、ゆったりした圧倒的なスケール感の再生音に変わりましたので、BGM的に聴くのであればメインスピーカーよりも好ましい部分もあって、満足の一語に尽きる。これは大成功だし、大きなマイルストーンです。

日常的なTV視聴でも、超ワイドレンジで広大で自然な視聴が常態化。耳が慣れてしまっており、ナローレンジな通常音声はにスイッチすると、ガマンができないくらい不快に感じられます。これは家人らにとっても同じようです。

映画・ドラマ・アニメの視聴。よほどの視聴覚悟がないかぎり、メインスピーカーの出番が無くなってしまいました。

”このサイズにしては信じられないほどの低音・・・”

マイクロスピーカーでよく聴かれる称賛ですよね?

でも、このUltimateMircoSubに限っては、違います。

このスピーカーは、どんなに巨大で大掛かりなシステムを以てしても、容易に越えることが難しいワイドレンジを誇っています。